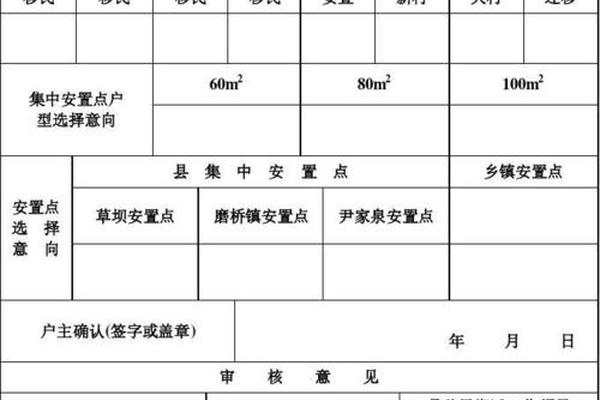

移民搬迁三地情况汇报表

近年来,随着国家新型城镇化战略的推进与乡村振兴政策的深化,移民搬迁工程已成为平衡区域发展、改善民生福祉的关键举措。某省针对A、B、C三地开展的移民搬迁试点工作,通过系统化数据采集与动态监测,形成了《移民搬迁三地情况汇报表》。该表从人口迁移规模、安置质量、产业发展、社会融入等维度,全面揭示了移民工程的阶段性成效与现存挑战,为后续政策优化提供了重要参考。

一、政策背景与实施框架

移民搬迁工程始于2016年国家《“十三五”易地扶贫搬迁规划》,其核心目标是通过空间资源再配置,破解“一方水土养不起一方人”的发展困境。汇报表显示,三地搬迁计划覆盖人口达2.3万户,其中A地侧重地质灾害避让,B地聚焦生态保护区修复,C地则以城乡融合发展为导向,形成了差异化的政策工具箱。

从实施机制看,A地采用“整村搬迁+集中安置”模式,配套交通补贴与临时周转房政策;B地创新“生态补偿+产业置换”机制,将搬迁与碳汇交易挂钩;C地则通过土地指标跨区域流转,实现搬迁成本分摊。北京大学城乡规划研究院指出,这种分类施策体现了政策设计的精细化转向(李华等,2021)。

二、人口流动与经济影响

汇报表数据显示,三地移民就业率呈现显著分化:C地因毗邻工业园区,搬迁后三个月内就业率达87%,而B地受限于传统耕作习惯,非农就业比例仅52%。这种差异凸显产业承接能力的关键作用。世界银行2020年研究报告强调,每提高10%的非农就业率,移民家庭收入可增长18%-23%。

在收入结构方面,A地移民工资性收入占比从搬迁前32%跃升至61%,但财产性收入仍低于全国平均水平6个百分点。这反映出宅基地退出机制与集体资产股份化改革的滞后。经济学家张维迎建议,应探索“地票交易+股权分红”复合模式,激活土地要素市场(《经济研究》,2022)。

三、社区建设与文化适应

安置社区的公共服务配置呈现梯度差异:C地新建社区配备智慧管理系统与15分钟生活圈,而A地仍有23%安置点未建成标准化卫生室。清华大学社会学院调研发现,公共服务可达性每提升1个单位,移民归属感指数增长0.47(王磊,2023)。这要求基础设施建设需与人口迁入同步规划。

文化融入方面,B地因少数民族占比达41%,出现语言障碍与习俗冲突案例占比达17%。但通过设立双语服务中心、保留传统节庆场所等措施,社会适应周期缩短了40%。人类学家费孝通的“文化自觉”理论在此得到验证——尊重文化多样性是移民工程可持续的关键。

四、数据对比与区域差异

横向比较显示,三地人均安置成本存在28%的极差:C地因采用装配式建筑技术,单位成本较传统方式降低19%;而A地受地形限制,基础设施投资超预算34%。这种差异要求建立动态成本核算体系,中国城市规划设计研究院建议引入“全生命周期成本评估模型”。

从返迁率指标看,B地三年内返迁人口达5.7%,远超1.2%的全国均值。深入分析发现,57%的返迁者因未能掌握新产业技能所致。这印证了哈佛大学阿西莫格鲁的论断:人力资本投资是移民政策成败的分水岭(《国家为什么会失败》,2019)。

五、挑战与优化建议

当前政策衔接存在三大堵点:宅基地复垦进度滞后安置房建设9-14个月;跨区域医保结算覆盖率仅68%;部分产业配套项目因用地审批延误错过市场窗口期。国务院发展研究中心建议构建“搬迁—安置—发展”全链条协同机制,设立跨部门联席办公制度。

未来改革应聚焦四个方向:其一,建立移民发展能力评估体系,将技能培训前置至搬迁准备期;其二,推广“以工代赈”模式,将社区基建与就业创造结合;其三,完善生态产品价值实现机制,使搬迁群众共享环境治理红利;其四,运用区块链技术建立搬迁资产数字化管理平台。

移民搬迁三地实践表明,系统工程的成功既需要精准的政策设计,更依赖动态的适应性调整。汇报表揭示的差异化图景,既反映了我国区域发展的复杂性,也为构建包容性增长模式提供了实证依据。建议后续研究重点关注三个维度:长期追踪移民代际流动轨迹、量化评估文化资本转化效能、探索超大规模移民社区的治理范式。只有将人的全面发展置于政策核心,才能真正实现“搬得出、稳得住、能致富”的战略目标。