移民户一个月补贴多少天

随着我国水利水电工程建设的推进,水库移民群体的权益保障成为社会关注的焦点。在各类移民扶持政策中,直接补贴资金的发放标准与模式,尤其是以“每人每月”为单位的补贴计算逻辑,直接影响着移民家庭的生活质量与政策获得感。本文将从政策依据、发放模式、地区差异、争议焦点及未来优化方向等角度,系统解析移民户补贴发放的核心机制。

一、政策依据与补贴标准

根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及国务院2006年发布的后期扶持政策,移民直补资金的国家统一标准为每人每年600元,扶持期限为20年。对于2006年7月1日后搬迁的移民,从完成搬迁之日起计算扶持周期,而60岁以上移民可选择一次性领取20年总额(即1.2万元)。

这一标准的设计基于两个核心逻辑:一是通过前期补偿与后期扶持结合,保障移民生活水平不低于搬迁前;二是以年度为单位的分摊方式,平衡财政支出压力与移民基本需求。例如,按年度计算,600元相当于每月50元,但实际发放通常采取半年或季度周期,而非严格按月结算。这种模式既符合中央财政预算管理要求,也便于地方执行。

二、发放模式与执行流程

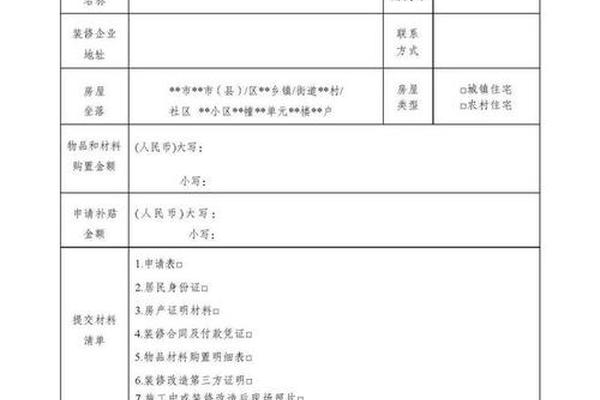

直补资金的发放流程呈现多层级协作特征。以贵州省为例,省级移民局接收财政部指标后,需完成三个关键步骤:首先核实移民身份信息,确保纳入扶持范围的人口数据准确;其次将名单转交县财政局,由乡镇财政所具体实施发放;最后通过财政涉农补贴“一卡通”系统完成资金拨付,年度内分批次到账。

在实践中,部分地区采用“半年发放”模式(如河南部分地区每月折算约50元,实际每半年发放300元),而贵州等地则要求每年6月30日前完成已核定人口的全年发放,新增人口在资金到县后1个月内完成。这种差异化执行既体现政策灵活性,也反映出地方财政配套能力的差异。

三、地区差异与附加福利

尽管中央制定统一标准,但地方可根据实际情况叠加扶持措施。例如贵州省在直补资金外,增设“素质提升补助”,对考入高等院校的移民子女提供3000-4000元一次性补贴,并对农机购置给予10%附加补贴。这类政策将直接补贴与人力资本投资相结合,突破单纯现金扶持的局限性。

值得注意的是,部分地区存在特殊调整。如洛阳桃园河水库曾出现每月6元的异常个案,可能与地方财政分担比例或历史遗留问题相关。此类现象提示需强化中央与地方政策的衔接,避免因执行偏差导致移民权益受损。

四、争议焦点与现实挑战

当前补贴机制面临两大争议:一是购买力滞后问题。自2006年标准确立以来,CPI累计涨幅超过60%,但人均补贴仍维持600元/年,实际保障效果逐年递减。二是资格认定漏洞,如广西博白县曾出现村干部虚构移民户骗取补贴资金案件,暴露身份核验与公示环节的监管缺失。

从移民群体反馈看,按月领取的诉求日益强烈。部分移民表示:“年度发放虽保障基本生活,但突发医疗支出等紧急需求难以覆盖。”这要求政策设计需在稳定性与灵活性之间寻求平衡,例如探索“基础补贴+应急补助”的复合模式。

五、优化方向与政策建议

针对现存问题,未来改革可从三方面突破:其一,建立动态调整机制,将补贴标准与居民消费价格指数挂钩,例如按三年周期重新核定基数;其二,推广“互联网+监管”技术,通过区块链技术实现移民身份信息与资金流向的全程追溯;其三,扩大政策覆盖范围,将小型水库移民纳入扶持体系,目前该群体仅能依赖地方自筹资金。

可借鉴国际经验强化可持续发展导向。例如马耳他移民政策将购房投资与社会捐款结合,既吸引资本又促进公共服务改善。我国或可探索“直补资金+产业入股”模式,使移民从被动受助者转变为项目受益人。

移民补贴的“每月天数”计算本质是资源分配效率与公平性的权衡。当前按年均摊的标准化模式,在保障基础民生方面发挥历史作用,但已难以适应乡村振兴与共同富裕的新要求。未来政策优化需以精准性、动态性、包容性为核心,通过制度创新将短期补贴转化为长期发展能力,最终实现移民群体“搬得出、稳得住、能致富”的战略目标。建议学术界进一步开展移民福利指数研究,为补贴标准科学化提供量化依据,同时加强跨区域政策比较分析,提炼可复制的创新经验。