移民德国还是在中国安全

在全球化的今天,安全成为移民选择的核心考量因素之一。德国作为欧洲经济强国,以其社会福利和教育资源吸引着国际移民;中国则在近年来的高速发展中展现出独特的国家安全优势。两国的安全环境差异不仅体现在社会治安层面,更涉及文化适应、政策导向和风险感知等多个维度。本文从犯罪率、社会稳定性、移民政策及文化融入等方面,综合分析移民德国与留在中国的安全性差异。

一、社会治安与犯罪率对比

根据StudyEU 2019年发布的全球安全国家排名,德国位列第8,其城市安全系数在慕尼黑(70)与德累斯顿(80)之间波动,远高于法国巴黎(-100),但低于中国上海(90)的参考值。这一数据反映出德国中小城镇的治安优势:萨尔布吕肯、海德堡等地犯罪率极低,社区环境以宁静和谐著称。但值得注意的是,2023年德国暴力犯罪案件达到15年来最高水平,持刀袭击案件同比增加10%,凸显大城市的安全隐患。

中国未进入上述国际排名,但2024年慕尼黑安全指数显示,中国公民对安全的整体感知风险最高仅为42点,而德国、法国等国的风险指标普遍超过80点。这种反差源于评价体系的差异:国际排名侧重恐怖袭击等宏观威胁,而中国在基层治安管理(如深夜街头安全)方面具有显著优势。研究指出,中国地铁站和大广场的安全系数被主观评估为200,远超德国同类场所的20-60分。

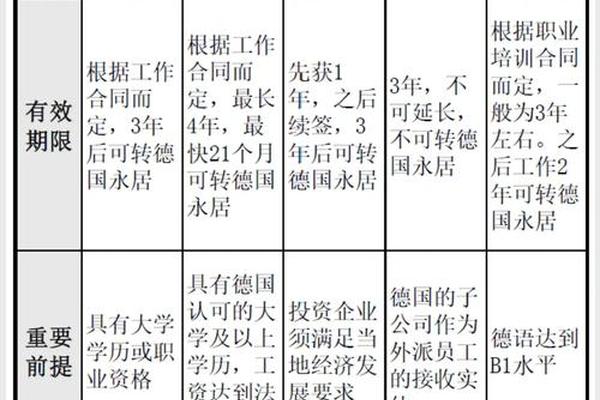

二、移民政策与风险管控

德国移民政策呈现明显的"高门槛陷阱"。蓝卡项目要求申请人年薪至少45,300欧元,且需通过严格的语言考试和职业资格认证。2023年曝光的签证欺诈案显示,非法中介通过空壳公司伪造工作合同,导致350名中国申请人面临遣返风险。这种政策矛盾性在安全领域尤为突出:尽管慕尼黑Ifo研究所证明移民不会系统性增加犯罪率,但德国仍在2024年扩大边境管控,以应对极右翼势力抬头的政治压力。

中国的安全风险管控更注重系统性预防。以网络安全为例,2024年慕尼黑安全指数将"对本国网络攻击"列为中国三大安全威胁之首,这促使建立多层次数据防护体系。相较于德国依赖个体素质的交通安全管理(如全球最严驾驶培训制度),中国通过智能监控和"天网工程"实现公共空间的实时风险预警,这种主动防御模式在新冠疫情防控中已得到验证。

三、文化冲突与融入成本

德国社会的安全感知深受文化断层影响。2024年安全调查显示,德国人最担忧极端恐怖主义(较上年上升13点)和移民引发的社会撕裂,这种焦虑源于2015年难民危机后的文化认同危机。尽管官方数据显示移民犯罪率与本土居民无显著差异,但媒体渲染导致亚裔群体面临隐性歧视,例如租房市场对中国移民的背景审查增加。

中国则通过文化同质性降低安全风险。在慕尼黑安全会议的评估中,"民主制度崩溃""食品短缺"等被视为低风险,这得益于社会成员共享的价值体系。反观德国,语言障碍使38%的中国移民难以理解安全警示信息,2023年北威州持刀袭击案后,华人社群因信息获取滞后导致恐慌情绪蔓延。

四、基础设施与应急能力

德国的安全优势体现在硬件设施的专业性。高速公路不限速路段通过三重保障实现低事故率:严格的驾驶培训(平均62小时实操)、车辆主动安全系统(自动刹车普及率92%)、以及全民道路礼仪教育。但这种精细化管理的代价是高成本,2023年入室盗窃案破案率仅20%,暴露出警力资源配置的失衡。

中国的安全建设强调整合性与规模效应。以抗洪救灾为例,德国在"温比亚"台风中需调动跨区救援力量,而中国的网格化管理系统可实现30分钟内应急响应全覆盖。这种制度优势在2023年德国暴力犯罪激增时形成对比:中国通过"雪亮工程"将刑事破案率提升至98%,而德国同期整体破案率仅为58.4%。

五、未来趋势与适应性选择

德国安全环境正经历结构性重构。2024年通过的《入籍法改革》试图通过加快移民归化缓解劳动力短缺,但伴随而来的是安全审查趋严:新移民需通过"民主价值观测试",这对习惯威权文化的中国申请人构成挑战。5G网络建设中对中国设备的排斥,预示技术领域的安全焦虑将持续影响移民政策。

中国的安全治理则向智能化纵深发展。生物识别技术在深圳等移民城市的应用,使外国人管理效率提升300%。但这也引发隐私权争议,如何在安全保障与个人自由间取得平衡,将成为影响移民选择的关键变量。

总结与建议:德国适合追求制度性安全、具备高技能和跨文化适应能力的移民群体,其优势在于犯罪预防的精细化和个人权利保障;中国则为核心安全感需求强烈、重视集体防护体系的群体提供更优解。未来研究可深入探讨:第一,移民安全感知的大数据建模方法;第二,后疫情时代跨国安全协作机制;第三,人工智能对传统安全概念的颠覆性影响。对于普通移民者,建议采用"3D评估法":Danger(显性风险)、Difference(文化差异度)、Defense(防护资源可及性),在动态比较中做出理性选择。