移民山林有什么补偿标准

随着我国城乡一体化进程加速与生态保护战略的深化,山林征收与移民安置成为平衡发展与生态保护的重要议题。补偿标准作为这一过程的核心,既关乎农民权益保障,也影响社会公平与生态治理成效。因地域差异、政策复杂性及评估体系多元化,补偿标准的制定与执行常引发争议。本文将从法律依据、补偿构成、动态调整机制及区域实践等维度,系统解析移民山林补偿标准的现状与挑战。

一、补偿费用的多维构成

山林征收补偿主要由土地补偿费、地上林木补偿费和安置补助费三部分构成。根据《土地管理法》第四十八条,土地补偿费需参照耕地前三年平均年产值的6-10倍计算,而安置补助费则按失地人口数核定,最高可达耕地年产值的30倍。例如,2025年国家森林重点保护区的补偿标准为13.8万元/亩,这一数值体现了生态功能与市场价值的双重考量。

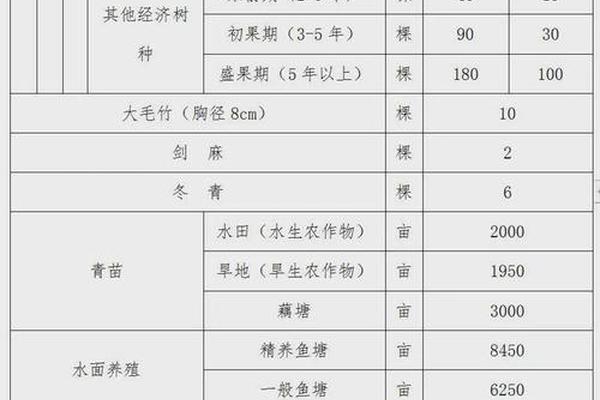

地上附着物的补偿更具灵活性:经济林木按市场价格评估,移栽成本由承担;青苗补偿则依据实际损失核定。研究显示,汾河源头生态移民项目中,土地功能价值核算结合了征地补偿、生态服务价值和居民受偿意愿,形成差异化补偿模型。这种分类补偿机制既避免“一刀切”弊端,也为后续争议解决提供了量化依据。

二、法律框架与政策依据

国家层面,《土地管理法》明确要求省级制定区片综合地价,并每三年动态调整。例如浙江省云和县2025年工业用地征收中,林地补偿适用省级标准,并允许选择货币补偿或社保安置。而《大中型水利水电工程建设征地补偿条例》则强调“开发性移民”原则,将前期补偿与后期扶持结合,确保移民生活不低于原有水平。

地方实践中,政策创新频现。广东省在汀江—韩江流域补偿协议中引入“双向奖罚”机制:水质达标时下游补偿上游,反之则上游赔偿下游。这种科斯范式下的市场化探索,有效降低了交易成本,成为跨区域生态补偿的典范。

三、动态调整机制的运行逻辑

补偿标准的调整需综合考量土地资源条件、区位经济水平及生态服务价值。研究指出,广州市从化区2025年农用地补偿标准达5.3万元/亩,较三年前增长12%,这与其城市化进程和土地供求关系变化直接相关。森林碳汇、水土保持等生态服务价值逐渐纳入评估体系,如汾河源头移民补偿模型中,生态功能权重占比超过60%。

调整机制也面临现实掣肘:部分地区评估数据更新滞后,导致补偿标准与市场脱节;另一些地区因财政压力,出现“政策承诺”与“资金到位”不同步现象。学者张捷提出,应建立“纵横交织”的嵌套式合约,通过中央转移支付弥补地方财政缺口,增强补偿可持续性。

四、区域差异与典型案例

经济发展水平差异导致补偿标准梯度显著。云和县2025年征收案例显示,工业用地林地补偿执行全省统一标准,而经济发达地区如珠三角,补偿金额可上浮20%-30%。反观中西部生态脆弱区,补偿更多依赖中央财政转移,如三江源移民项目通过退耕还林补贴维持生计。

补偿方式亦呈现多元化趋势。福建省试点“地票交易”,允许农民将林地指标跨区域流转;浙江省推行“股权补偿”,将集体林地折算为项目收益分红。这些创新在提升补偿灵活性的也需防范资本过度介入导致的权益稀释风险。

五、实践挑战与优化路径

当前补偿标准执行中,评估透明度不足与资金监管缺位最为突出。某研究显示,30%的移民对评估结果存疑,主要争议集中在古树名木定价和预期收益折算。安置补助费被挪用于基础设施建设的情况时有发生,暴露出资金闭环管理的漏洞。

优化建议包括:①建立第三方评估机构认证体系,引入区块链技术实现评估数据不可篡改;②探索“生态银行”模式,将补偿资金转化为可持续收益项目;③完善《生态补偿条例》实施细则,明确争议解决时限与责任主体。如汾河源头研究提出的空间补偿模型,可通过GIS技术实现补偿标准的精准落地。

移民山林补偿标准不仅是经济补偿问题,更是生态治理体系现代化的试金石。未来的制度设计需在法治化框架下,平衡主导与市场机制,兼顾效率与公平。建议加强跨学科研究,特别是生态价值核算方法与动态调整算法的创新,同时推动补偿标准信息公开平台建设,让每一分补偿都能在阳光下运行。唯有如此,方能实现“绿水青山”与“民生福祉”的共生共赢。