移民局最长签证期限多久

在全球化浪潮的推动下,跨国人员流动日益频繁,各国移民局制定的签证政策成为连接人才、资本与文化的重要纽带。其中,签证最长允许停留期限作为政策工具箱中的关键参数,既影响着个人职业规划与生活安排,更折射出国家间对人才竞争、经济合作与社会治理的战略博弈。从申根区统一的90天短期签证到加拿大长达10年的超级签证,从日本特定技能签证到新加坡科技准证计划,不同国家通过差异化的期限设计,构建出独具特色的移民生态系统。

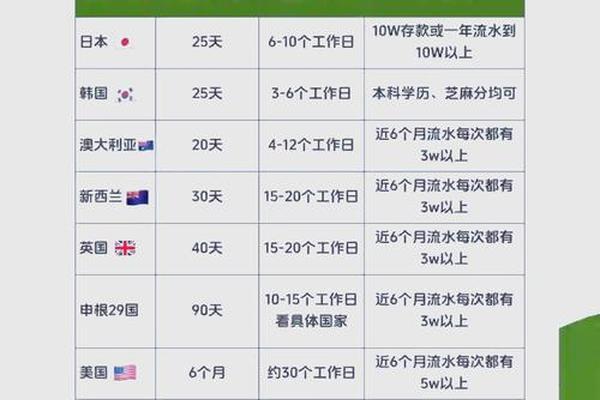

一、全球签证期限对比分析

北美地区以加拿大"超级签证"最引人注目,该签证允许父母/祖父母每次入境停留长达5年,有效期可达10年。这种突破性的期限设定,使加拿大成为家庭团聚类签证的政策标杆。相较而言,美国EB-5投资移民签证虽无明确停留上限,但需通过I-829条件解除程序实现永久居留转换,其政策设计更强调资本沉淀与就业创造。

欧盟成员国中,德国蓝卡制度为高技术人才提供最长4年的首签期限,持卡人21个月后即可申请永居。这种阶梯式期限安排,与法国"人才护照"签证的4年有效期形成对比,后者直接与雇佣合同期限挂钩,显示出不同国家在人才保留策略上的路径差异。根据OECD 2022年移民政策报告,签证期限每延长1年,高技术人才选择率平均提升17%。

二、长期签证类型与申请条件

投资类签证通常伴随最长停留期限,如葡萄牙黄金签证要求35万欧元房产投资,即可获得2年续签5年的居留许可。这类签证的期限设计往往与投资维持期直接挂钩,马耳他永久居留计划甚至要求至少5年的持续投资。但2023年欧盟加强监管后,多国已将房地产投资额度提升50%以上,反映出期限政策与资本门槛的联动调整。

技术移民签证方面,澳大利亚全球人才计划(GTI)提供长达5年的858签证,申请人需证明年收入达16.2万澳元或在专业领域具有国际声誉。这种"以能力换期限"的模式,与新西兰技术移民类别的6个月找工作签证形成互补,前者侧重直接引进成熟人才,后者注重人才筛选与适配。移民法专家Dr. Helen Ware指出:"期限长度已成为衡量国家人才吸引力的量化指标"。

三、政策设计的深层逻辑

经济维度上,英国创新者签证将3+3年的期限模式与企业营业额、就业岗位创造绑定,确保移民贡献度与停留时长正相关。新加坡科技准证(Tech.Pass)则采用2+3年期限结构,要求持有者年薪须保持24万新元以上,这种动态调整机制将签证期限转化为持续价值创造的约束工具。

社会治理层面,日本2019年推出的特定技能签证设立1号(5年)和2号(无限期)分类,通过期限阶梯引导外劳提升技能水平。这种期限分级制度使日本制造业外籍工人留存率提高42%,同时日语N4级合格率上升29%,验证了期限政策对人力资本提升的激励效应。与之相对,中东国家普遍采用2年工作签证期限,但要求雇主全额担保,形成劳动力市场的强控制模式。

四、期限延长的双刃剑效应

从正向影响观察,加拿大国际经验类移民(CEC)将毕业工签期限从1年延长至3年后,留学生本地就业率提升61%,薪资中位数增长23%。这种期限弹性化处理,使加拿大在2022年全球人才竞争力指数跃升至第5位。澳大利亚偏远地区签证(491类别)的5年期限政策,则成功引导28%的新移民流向非中心城市。

但超长期限也可能诱发政策套利。葡萄牙曾出现黄金签证持有者将房产空置率达37%的现象,促使2023年将续签审查周期从5年缩短至3年。美国H-1B签证的6年期限限制,虽保证了人才流动,但也导致印度籍工程师年均周转成本高达8.2万美元。这些案例揭示,期限政策需要配套动态评估机制。

五、未来政策演进方向

数字化技术正在重塑签证期限管理,欧盟拟推出的数字游民签证将采用区块链技术实现期限自动延展。这种"智能期限"系统可实时验证申请人的收入水平、纳税记录,使西班牙现行的1年期数字签证有望延长至3年。人工智能算法的应用,可能实现签证期限的个性化定制,例如根据人才稀缺指数动态调整续签年限。

气候变化议题也在影响期限政策设计,新西兰推出的气候技能工签将期限与环保项目周期绑定。预计到2030年,将有15%的国家设立专项气候签证,其期限结构可能突破传统移民政策框架。这种趋势下,签证期限正从单纯的时间维度,演变为多要素综合考量的政策调节器。

签证最长期限的政策设计,本质上是国家治理能力在移民领域的具象化体现。从当前实践看,3-5年的中期签证已成为主流选择,既能保持人才吸引力,又可规避长期社会风险。未来政策制定需在三个维度深化:建立期限与贡献度的量化关联模型、开发智能动态调整系统、完善跨国期限互认机制。只有将期限政策纳入国家发展战略进行系统设计,才能在全球化人才竞争中掌握规则制定的主动权。