移民地与非移民地的区别

在全球化的浪潮中,人口流动已成为重塑国家社会结构与文化形态的核心力量。移民地与移民地之间的差异不仅体现在政策导向上,更渗透到社会、经济、文化的肌理中,形成截然不同的发展路径。这种差异既是历史积淀的产物,也是现代治理理念的投射,深刻影响着个体选择与群体命运。

一、政策定位:开放与限制的博弈

移民国家与非移民国家的根本差异在于政策导向的开放程度。以美国、加拿大为代表的移民国家,通过多元化的移民政策(如技术移民、投资移民、家庭团聚)吸引全球人才。例如,美国EB-3签证体系将移民细分为技术工人、专业人士和非技术工人三类,既满足高端劳动力需求,也为普通劳动者提供通道。反观非移民国家如沙特阿拉伯、日本,政策则以限制性工作签证为主,仅允许特定领域的外籍人士短期居留。

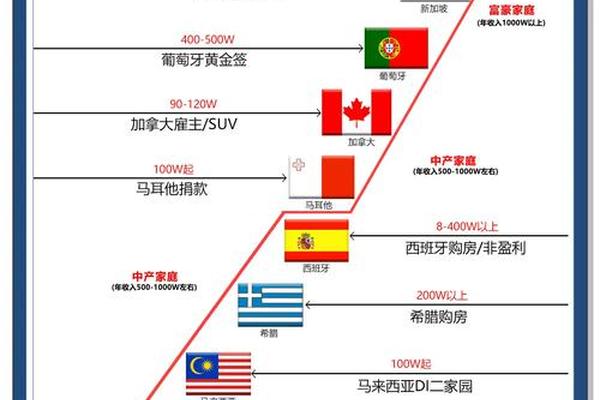

这种政策差异源于人口结构的战略性考量。加拿大通过省提名计划(PNP)精准匹配地区劳动力缺口,2024年技术移民占比达57%,有效缓解老龄化压力。而中国虽近年开放特殊人才引进,但14亿人口基数使其无需依赖外来移民补充劳动力。值得关注的是,部分国家呈现政策转型特征:葡萄牙通过购房移民政策实现经济复苏,希腊则将文化遗产转化为移民吸引力,显示政策工具与文化资本的创新结合。

二、社会结构:多元融合与单一认同

移民国家的社会结构如同马赛克拼图,不同文化群体在公共空间中形成动态平衡。澳大利亚的移民人口占比达30%,催生出独特的"多元文化主义"政策框架,设立专项资金支持族裔语言教育。这种多样性也带来社会治理挑战,上海的研究显示,同乡聚居社区中移民与本地居民的社会距离扩大28%,物理隔离强化了文化边界。

非移民国家则维持着更单一的社会结构。日本虽吸纳大量外籍劳工,但严格的归化政策使移民人口比例长期低于2%,形成"经济开放、社会封闭"的特殊形态。阿联酋的外籍人口占比超80%,却通过"卡法拉"制度构建临时劳动力体系,社会融合停留于表层。这种差异印证了社会学家Portes的论断:移民政策深度形塑着社会包容的阈值。

三、经济影响:活力驱动与内生增长

移民对经济的催化作用在OECD国家体现显著。美国EB-5投资移民计划在2010-2020年间带动逾400亿美元直接投资,创造就业岗位超80万个。实验研究显示,汤加移民新西兰后收入增长263%,这种提升主要源自生产力环境的改善而非个体选择偏差。但过度依赖移民也可能导致本土劳动力市场扭曲,德国建筑业的外籍工人占比达37%,引发本土技能退化的争议。

非移民国家的经济模式则更依赖内生动力。沙特阿拉伯通过"2030愿景"推进技术本地化,要求能源企业沙特籍员工比例在2025年前达到40%。这种策略虽保障了就业稳定,却可能错失全球人才红利。中国的案例更具启示性:

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。