移民国外意愿增强的原因

近年来,全球人口流动呈现出前所未有的活跃态势。中国居民移民海外的意愿显著增强,根据《2025年中国移民服务市场运营趋势分析》,中国移民服务市场规模预计突破千亿人民币,家庭团聚、技术移民和投资移民需求同步攀升。这一现象既是全球化进程中人力资本自由流动的缩影,也折射出个体对生活方式、发展机会和资源分配的深层次需求。本文将从社会经济驱动、教育医疗资源、制度文化环境等多维度,解析移民意愿增强的复杂动因。

一、经济机会与财富配置的牵引

国际移民的核心驱动力始终围绕经济收益展开。OECD国家常住居民中移民比例从2000年的10%攀升至2020年的15%,印证了高收入国家在就业机会和薪资水平上的显著优势。美国作为最大移民接收国,其2025年EB类职业移民政策仍保持稳定,技术工人平均年薪可达国内同类岗位的3-5倍。这种经济势差不仅体现在劳动报酬层面,更反映在资产增值潜力上。澳大利亚MINT项目要求52.5万澳元投资即可获得技术移民配额,其房产年收益率长期维持在5%-7%,形成对中产阶层资产避险需求的强吸引。

数字经济时代催生的新型职业模式,进一步强化了移民的经济动机。远程工作技术使硅谷工程师可定居巴厘岛享受税收优惠,2023年全球数字游民签证发放量同比增长47%。这种"地理套利"现象打破传统移民的地域限制,使个体能同时获取高收入国家的薪酬水平和低成本地区的生活质量。正如哈佛经济学家曼昆所言:"自由市场应允许劳动力跨越国界寻求互利交易",技术革命正在重构移民决策的经济逻辑。

二、教育资源与代际发展的博弈

教育移民已成为中国家庭移民决策的首要因素。OECD数据显示,移民子女进入全球TOP100大学的比例是本土学生的2.3倍,这种教育溢价在精英阶层中尤为显著。美国EB-1A杰出人才移民项目中,为子女争取常春藤盟校录取资格的申请人占比达68%,反映出教育通道的稀缺性正驱动高端人才流动。加拿大更通过"教育+移民"组合政策,使留学生获得永居身份的成功率提升至79%,形成完整的人才吸纳链条。

基础教育阶段的竞争压力加速了移民决策低龄化。北京某国际学校调研显示,72%的家长认为国内"内卷"式教育损害儿童创造力,而芬兰教育体系因其个性化培养模式成为新热点。这种教育理念的差异不仅关乎知识传授,更涉及价值观塑造——瑞典自雇移民项目申请者中,83%明确表示看重"培养批判性思维"的教育环境。当教育选择演变为代际发展权的争夺,移民成为突破地域限制的战略选择。

三、社会福利与生活质量的考量

全民医疗和养老保障构成发达国家移民吸引力的制度基石。德国医保体系覆盖99%居民,癌症患者五年生存率比国内高24个百分点,这种生命安全保障催生了特定医疗移民群体。澳大利亚DAMA项目将护理专业列入优先职业清单,护士起薪即达7.2万澳元,形成医疗资源与移民政策的双向强化。在老龄化社会背景下,北欧国家通过"银发移民"政策吸引退休人群,芬兰养老金替代率高达72%,远超国内平均水平。

环境质量正在重塑移民地理格局。加拿大空气质量优良天数占比92%,PM2.5年均值仅为北京的1/5,生态优势转化为人才竞争软实力。气候变化更催生"气候难民"新群体,2024年全球因极端天气移民人数突破220万,澳大利亚、新西兰成为首选目的地。当基本生存环境成为变量,移民决策从发展诉求升级为安全保障需求。

四、制度环境与文化认同的嬗变

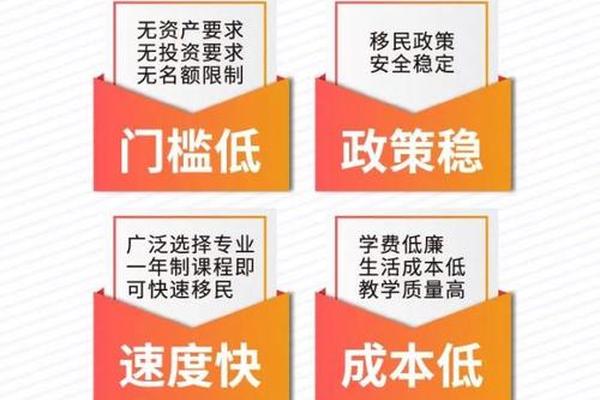

移民政策的精准化调整创造结构性机会。美国NIW国家利益豁免通道将审查周期缩短至14个月,使科研人才移民效率提升40%;欧盟蓝卡计划新增数字技能加分项,人工智能专家获签率提高至89%。这种政策迭代不仅降低移民门槛,更引导人力资本流向战略性产业。与此文化多元性正从挑战转化为优势,哈佛经济系外籍教授占比达35%,学术创新力因此提升27%,印证了曼昆"多样性提升竞争力"的理论。

身份认同的流动性特征日益显著。第二代移民中63%持有双重文化认同,既能融入主流社会又保持族裔传统。这种文化杂交优势在全球化企业中价值凸显,苹果公司管理层多元文化背景者占比达58%。移民不再意味着文化割裂,而演变为构建复合型身份认同的过程,这消解了传统移民决策的心理成本。

移民意愿的强化本质上是人类对生存发展权的最优解追寻。经济势差、教育溢价、福利制度和政策创新构成了四维驱动体系,而数字技术的赋能使这种流动更加理性与高效。未来研究需关注移民政策的代际影响,特别是人才环流现象对原籍国发展的反哺作用。对于个体而言,移民决策应超越短期收益计算,更需要建立在对文化适应性、政策持续性的系统评估之上。正如移民研究权威帕特·保尔森所言:"明智的移民政策不应设障,而应创造价值流动的虹吸管道",这或许是人类文明持续进步的底层密码。