移民后会被注销户口吗吗

随着全球化进程加速,移民已成为许多人追求更好生活的选择。移民后是否需要注销国内户口,始终是困扰申请者的核心问题。这一问题不仅涉及法律层面的国籍与户籍关系,更与个人权益、社会保障等现实利益密切相关。本文将从法律依据、政策执行差异、户籍与国籍的关联性等角度,系统解析移民后户口管理的复杂性与实践操作中的关键要点。

一、法律与政策的历史演变

中国户籍制度与国籍管理的关联性,最早可追溯至1986年发布的《公民出境入境管理法实施细则》。其中第七条规定,出境定居者需注销户口,短期出境则需办理临时登记。这一政策将户籍与出入境行为严格绑定,导致移民者面临强制销户风险。

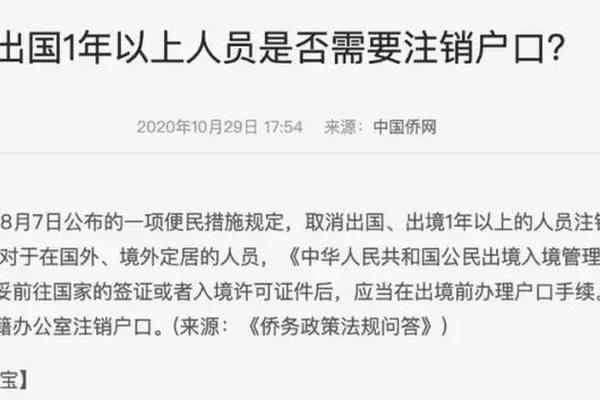

2003年公安部出台的《30项便民利民措施》放宽了限制,取消“出国1年以上需注销户口”的要求,仅保留对“定居境外”情形的销户规定。但“定居”的定义并未明确,导致地方政策执行存在模糊性。例如上海规定“取得外国永居或国籍需注销户口”,而重庆仅针对入籍者要求销户。这种法律框架的遗留问题,使得移民者常陷入政策理解误区。

二、户籍与国籍的本质区别

户籍是行政管理制度下的居住身份证明,而国籍是法律层面的公民身份认定。根据《国籍法》第九条,自愿加入外国国籍者自动丧失中国国籍,但仅获得永居权(如绿卡)的华侨仍保留中国国籍。实践中,户籍注销与否与国籍状态并非完全对应。例如,上海曾要求持外国永居者销户,但2020年后调整为仅对入籍者强制执行。

这种差异源于户籍制度的地方自治特性。浙江省规定“定居国外需销户”,但需主动申报;广东省则在人口普查中要求境外定居者销户,但缺乏强制手段。可见,户籍管理更多依赖地方实施细则,而非统一的国家标准。

三、政策执行中的现实矛盾

从政务咨询案例看,不同地区对政策的解读存在显著差异。北京部分派出所认为“持有绿卡即需销户”,而另一些机构仅要求入籍者办理手续。这种矛盾源于中央文件的模糊表述,例如“定居”既可理解为入籍,也可涵盖长期居留。上海2018年新规曾引发争议,最终调整为“仅凭永居证明不足以强制销户”。

执法力度也呈现明显地域特征。一线城市因移民人数多、管理资源充足,更倾向于严格执行销户规定;而中小城市往往采取“被动处理”模式,即不主动核查境外居留者户籍状态。这种弹性空间导致移民者可能因户籍地不同面临截然不同的法律后果。

四、户籍注销后的权益影响

户籍注销直接影响身份证、社保、财产继承等核心权益。根据上海市人社局解释,退休前移民者需终止社保关系,退休后则可凭“生存证明”继续领取养老金。房产交易方面,无身份证者需公证护照与户籍注销证明,流程复杂度显著增加。

但华侨身份也可能带来特殊福利。例如华侨子女可通过联考进入国内高校,广州等地为其提供优先入学政策。户籍恢复机制为归国者保留通道:华侨凭《回国定居证》可重新落户,且可选择与原籍不同的城市。这种“双向流动”设计,部分缓解了移民者的后顾之忧。

五、未来趋势与建议

当前政策的改革方向已显现松动迹象。2020年国家废止1986年实施细则后,地方修订进程加速。例如浙江将销户范围限定为“经批准的港澳台定居者”,不再包含外国永居群体。但法律衔接仍存空白,建议从三方面完善:一是明确“定居”的法律定义;二是建立全国统一的户籍核查系统;三是加强出入境与户籍部门的信息联动。

对移民者而言,需根据目的地和户籍地政策制定策略。若计划入籍,应主动办理销户以避免法律风险;若仅持永居,可暂缓处理但需关注政策变化。同时建议保留国内亲属的户口簿副本,以便处理紧急事务。

总结与启示

移民后的户籍管理问题,本质是全球化背景下身份认同与行政管理制度的碰撞。现行政策虽存在地域差异和执行弹性,但核心原则清晰:国籍丧失必然导致户籍注销,而永居身份可通过策略性操作保留户籍。未来研究可深入探讨跨境数据共享机制、华侨权益保护的立法完善等方向。对个体而言,理性评估移民目的、充分了解地方政策细节,才是规避风险的关键。