移民到其他星球上可以吗

人类对星际移民的想象从未停止。从霍金警示“地球终将无法承载人类文明”的预言,到NASA发现600光年外的宜居星球开普勒-22b,再到火星地下湖泊系统的重大突破,星际移民逐渐从科幻走入科学研究的视野。跨越光年尺度的生存迁徙绝非浪漫的冒险,而是涉及技术极限、生态、资源分配等多维度的复杂命题。本文将系统探讨星际移民的可能性与挑战,揭示这场文明跃迁背后的科学逻辑与现实困境。

一、星际移民的可行性基础

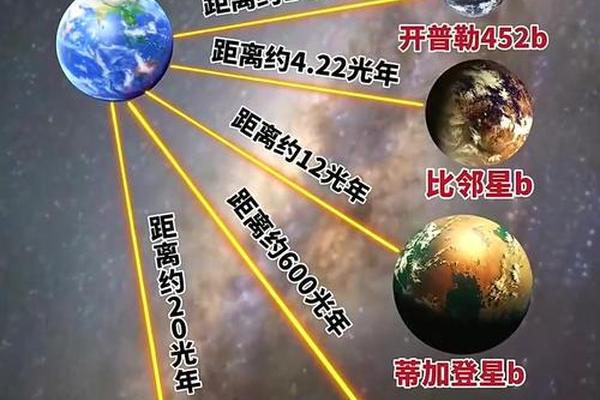

自2011年开普勒-22b的发现引发轰动以来,科学家已确认银河系内存在超过1000颗潜在宜居行星。这类行星多位于恒星宜居带内,表面温度允许液态水存在,如开普勒-22b的公转周期290天,地表均温22℃,具备类地行星的基本特征。NASA通过光谱分析发现,部分系外行星大气含氧分子和甲烷,暗示可能存在初级生命形式。

在太阳系内,火星成为最现实的候选地。2019年ESA火星快车卫星数据显示,火星北半球24个陨石坑底部存在液态水流动痕迹,地下水库系统覆盖全球。2023年毅力号探测器更在杰泽罗撞击坑发现碳酸盐矿物沉积,佐证30亿年前火星海洋的存在。这些发现不仅提升移民可行性,也为原位资源利用提供可能——通过电解水获取氧气,二氧化碳转化甲烷燃料,构建闭环生态系统。

二、技术挑战与突破路径

运输系统是星际移民的首道难关。现有化学燃料火箭需2200万年才能抵达600光年外的开普勒-22b,而SpaceX的星际飞船虽将火星单程时间缩短至6个月,但载人舱防辐射层需增厚至10厘米,导致重量增加30%。更具前瞻性的太空电梯概念依赖纳米材料突破,理论测算碳纳米管强度需达到150GPa以上,目前实验室最高值仅63GPa。

生存环境构建涉及多重技术耦合。国际空间站实验显示,人工重力系统需维持至少0.3g加速度才能避免骨质流失,而火星0.38g重力下的长期生理影响尚未明确。辐射防护方面,NASA开发的水屏蔽层可将银河宇宙射线剂量降低65%,但5年火星任务仍使宇航员患癌风险增加13%。2024年中国嫦娥七号搭载的月面温室,成功在-180℃环境中培育土豆,标志着封闭生态系统的重大进展。

三、生态与法律框架

行星保护公约要求航天器微生物载量低于30万孢子,而好奇号着陆前检出292种耐辐射微生物,引发地外污染担忧。更具争议的是资源分配问题——2023年《阿尔忒弥斯协定》允许企业圈占月球资源,但赤道轨道稀缺频谱的争夺已导致中继卫星碰撞风险上升67%。

法律真空地带催生新型冲突。2024年SpaceX星舰在火星着陆时扬起的粉尘覆盖欧空局探测车太阳能板,引发首例地外侵权诉讼。现有《外层空间条约》未规定天体表面作业标准,而拟议中的《深空活动法典》草案将撞击缓冲距离设定为50公里,远超当前技术精度。

四、未来发展方向

近地轨道空间站与火星基地构成阶梯式发展路径。蓝色起源的奥尼尔圆柱体方案采用双体对转结构,直径6公里的人造天体可容纳万人居住,内部农业区单位产量达地球垂直农场的3倍。而中国天宫深空站提出的“月轨驿站”概念,利用月球资源生产推进剂,使深空航行成本降低40%。

基因编辑技术可能重塑人类生理极限。2024年哈佛大学团队将水熊虫抗辐射基因导入人类干细胞,使细胞存活率提升58%。合成生物学更尝试设计以砷代磷的微生物,这将彻底改变地外生态构建逻辑。

星际移民既是文明存续的备份方案,也是科技革命的终极考场。从火星地下水的开发利用到系外行星的跨世代航行,人类正站在太空文明的门槛上。未来需建立三大支柱:跨国界的技术共享体系、行星尺度的生态规范、以及基于风险共担的资源分配机制。唯有如此,星辰大海的征程方能避免重蹈地球资源争夺的覆辙,真正成为文明跃迁的曙光。