生存型移民和发展型移民是两种基于移民动因的核心分类,其区别主要体现在迁移目的、驱动因素及后续影响上。以下是二者的详细对比及相互关系分析:

一、定义与核心特征

1. 生存型移民

定义:因原居住地无法满足基本生存需求(如自然灾害、战乱、贫困等),被迫迁移以寻求维持生命的必要条件的移民类型。

驱动因素:外部环境的“推力”主导,如灾荒(如1949-1952年的华北灾民向东北迁移)、政治压迫、生态恶化等。

特点:被动性较强,迁移决策多源于生存危机,迁移目的地选择有限,常以就近或指定安置区为主。

2. 发展型移民

定义:在原居住地生活尚可维持的情况下,为追求更高经济收益、职业发展或生活质量而主动迁移的移民类型。

驱动因素:迁入地的“拉力”主导,如就业机会(如技术移民)、教育资源、投资环境(如商业移民)等。

特点:主动性显著,目标明确(如技术人才迁往发达地区),通常伴随长期规划。

二、具体表现与案例

1. 生存型移民的典型场景

灾荒迁移:如20世纪50年代华北灾民向东北、西北的集体迁移,通过灾民安置政策缓解生存压力。

战乱避难:如叙利亚难民因战争流亡欧洲,属于典型的被动生存型移民。

生态移民:因原居地环境恶化(如沙漠化)被迫迁出,如中国西北地区的生态移民工程。

2. 发展型移民的典型场景

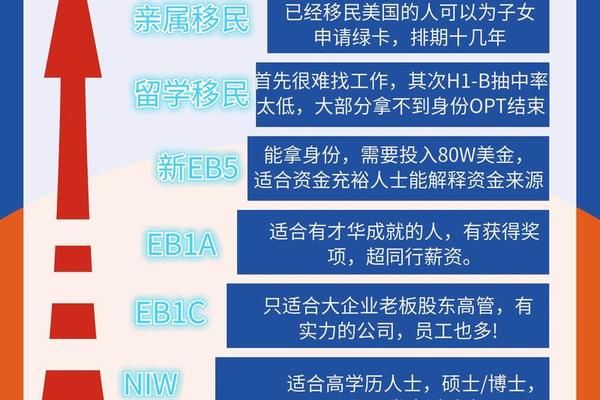

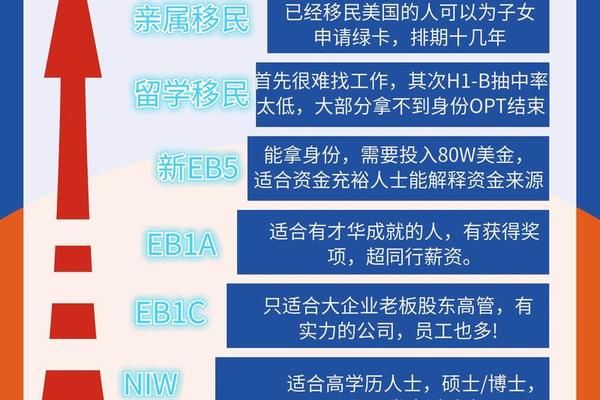

技术移民:如通过“香港优才计划”吸引高学历人才,或美国EB-1A杰出人才移民。

投资移民:为获取更好商业环境或教育资源,如葡萄牙黄金签证计划吸引投资者。

职业发展:如中国农村青年向沿海城市迁移务工,追求收入提升。

三、两者的相互转换可能性

1. 生存型向发展型转化

路径:移民在迁入地稳定后,可能从满足生存需求转向寻求发展机会。例如,灾民在东北垦荒后逐渐参与当地经济建设,成为劳动力市场的一部分。

案例:新疆生产建设兵团早期接收的灾民,后期通过参与屯垦戍边,逐步转化为边疆开发的骨干力量。

2. 发展型向生存型转化

路径:迁入地经济环境恶化(如经济危机、政策变动)可能导致发展型移民被迫再次迁移以维持生存。例如,部分海外投资移民因项目失败转为低技能劳工。

案例:20世纪60年代部分支边青年因政策调整或经济困难返迁原籍,重新面临生存压力。

四、社会影响与政策启示

1. 生存型移民的挑战

短期压力:需大量资源应对迁移安置(如住房、医疗),易引发社会排斥。

长期潜力:若政策支持到位(如就业培训),可转化为发展型劳动力。

2. 发展型移民的机遇

经济贡献:技术移民推动科技创新,投资移民促进资本流动。

文化融合:主动移民更易融入当地社会,促进多元文化交流。

3. 政策建议

动态管理:建立移民类型动态评估机制,提供针对性支持(如生存型移民的应急救助与发展型移民的长期福利)。

区域协调:通过经济规划减少被动迁移,如改善欠发达地区基础设施以留住人口。

五、总结

生存型与发展型移民的划分并非绝对,二者常因环境变化相互渗透。例如,链式移民(如亲属移民)可能同时包含生存需求(早期迁移者)与发展需求(后续追随者)。理解这种动态关系有助于制定更精准的移民政策,平衡人道主义关怀与经济发展目标。