移民内径胡尘里是谁写的

南宋诗人陆游在《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其二》中写下"遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年",短短十四字凝练了山河破碎的悲怆与民众的苦难期待。这句诗不仅成为南宋爱国诗歌的典范,更折射出中国古代移民群体在历史变迁中的精神困境。从金兵南侵到中原遗民的流离,从王朝更迭到文化认同的撕裂,陆游以诗为镜,映照出移民议题背后复杂的社会结构与人性挣扎。

一、作者与时代背景

陆游生于北宋灭亡之际(1125年),亲历靖康之耻后的南宋偏安政局。其父陆宰曾任淮南转运副使,家族浓厚的家国情怀深刻影响了他的创作。据《宋史·陆游传》记载,他多次主张"经略中原必自长安始"的北伐策略,却始终未获朝廷采纳。

诗中"胡尘"意象特指金人统治下的中原地区。1192年创作该诗时,中原已沦陷六十余载,陆游在山阴(今绍兴)目睹南宋朝廷的苟安,将遗民"南望王师"的集体记忆转化为文学表达。这种时空错位的创作手法,既是对现实的控诉,也是对历史记忆的重构。

二、诗境与意象解析

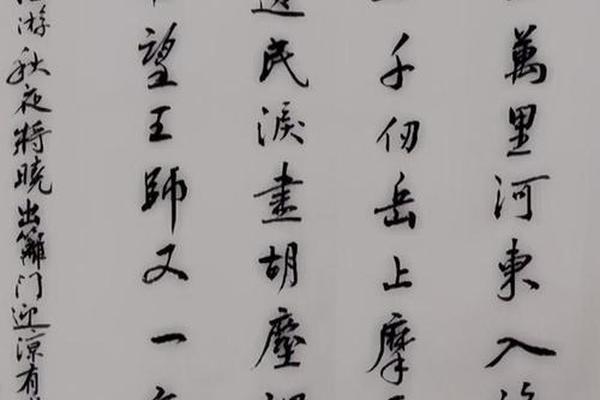

"三万里河东入海,五千仞岳上摩天"以夸张的数字建构地理空间的宏伟,黄河与华山的意象象征着中原文明的根基。学者赖汉屏指出,此处"岳"特指华山而非泰山,因陆游的战略构想始终围绕关中地区展开。山河的永恒性与政权的短暂性形成强烈对比,凸显遗民失所的悲剧性。

"泪尽"二字尤为精妙,既指生理层面的泪水枯竭,更暗喻精神层面的绝望累积。胡尘中的移民群体在年复一年的等待中,从希望到失望再到无望,这种情感递进在"又一年"的时间循环中达到高潮。现代学者邹志方认为,该诗创造了"泪尽望断"的审美范式,成为后世同类题材的创作母题。

三、历史意义与影响

从移民史角度看,诗中"遗民"具有双重身份:既是地理空间上的滞留者,也是文化认同上的坚守者。他们拒绝金朝统治而心向南宋,这种选择导致其陷入政治贱民与文化孤儿的困境。正如《剑南诗稿》所载,陆游在多首诗中反复描写遗民"忍死望恢复"的状态,构建起移民群体的精神图谱。

该诗对后世文学产生深远影响。明代遗民诗人顾炎武在《海上》中化用"南望"意象,清代纳兰性德在《金缕曲》中延续"胡尘"书写,形成跨越时空的文学对话。这种创作传统直至近代仍有余响,如秋瑾"忍看图画移颜色"的悲愤,与陆游诗形成精神共振。

四、当代价值与启示

在全球化移民潮背景下重读该诗,可见其超越时代的普世价值。现代移民研究中的"文化乡愁"(Cultural Nostalgia)概念,与诗中"南望"的方位执念存在精神同构。学者王明珂在《华夏边缘》中指出,空间记忆的文学固化往往成为族群认同的重要载体,这与陆游塑造的遗民形象不谋而合。

该诗也为当代文化研究提供方法论启示。通过文本细读可以发现,"泪尽"不仅是情感宣泄,更是权力话语的微观呈现。福柯(Michel Foucault)关于"身体规训"的理论,在此可解读为移民群体在政治压迫下的身体叙事。这种跨学科研究路径,为古典文学阐释开辟了新维度。

陆游的"遗民泪尽胡尘里"既是特定历史时空的产物,也是人类移民困境的永恒写照。从南宋遗民到现代移民,从地理迁徙到文化流散,这首诗持续引发关于身份认同、文化记忆与权力关系的思考。未来研究可进一步探讨:移民书写的比较文学研究、古典诗歌的跨媒介传播、以及数字化时代下移民叙事的表达转型。在文明冲突与融合加剧的当下,重审这首八百年前的诗作,或许能为理解当代移民问题提供历史镜鉴。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。