移民公文可以发网上吗吗

在数字化浪潮席卷全球的今天,信息公开与个人隐私保护的边界成为社会关注的焦点。移民事务作为涉及国家安全、个人隐私和行政效能的特殊领域,其公文是否适合网络公开,既考验着行政透明度,也挑战着信息安全机制。本文将从法律框架、隐私保护、技术安全及国际对比等多维度,系统探讨移民公文网络发布的可行性与挑战。

一、法律框架与政策规范

根据《国家行政机关公文处理办法》第四条规定,公文处理需遵循“实事求是、精简、高效”原则。对于移民类公文,《国籍法》第九条明确规定,取得外国国籍即自动丧失中国国籍,此类信息涉及个人身份变更,属于敏感行政记录。而《环境保护部公文处理办法》特别指出,涉及行政许可的公文需兼顾信息公开与保密要求,这为移民公文的网络发布提供了分类管理依据。

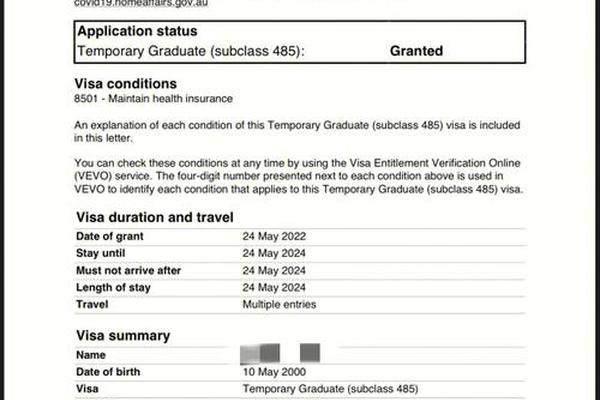

实际操作中,行政规范性文件如《外国人来华工作许可办事指南》要求全程在线办理,但涉及个人隐私的审批材料需加密传输。这种“程序公开、内容脱敏”的处理模式,既符合《信息公开条例》要求,又规避了关键数据泄露风险。

二、隐私保护与国家安全

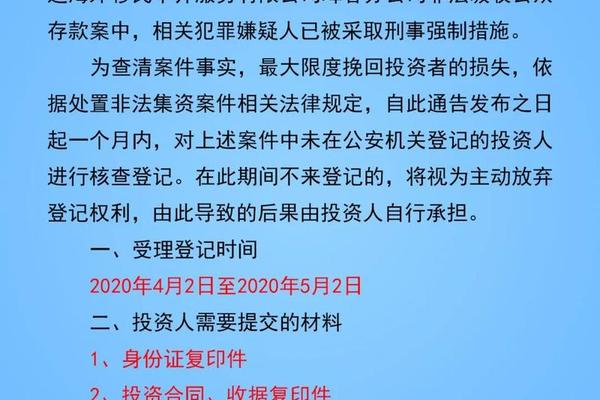

四川国家安全机关公布的移民材料泄密案显示,14份被定义为情报的文件中,包含移民申请人的职业背景、社会关系等敏感信息。这警示我们,移民公文的网络化可能成为敌对势力渗透的突破口。特别是投资移民申请中的资产证明、第三国身份文件等,若未经脱敏处理直接公开,极易引发跨国犯罪。

但《爱国主义教育法》第二十三条强调,需通过合法渠道增进海外侨胞与祖国的联系。这意味着,非涉密的移民政策解读、服务指南等公文,应当通过官网、政务平台等渠道公开,既保障公民知情权,又维护国家形象。例如香港投资移民政策细则在网站全文公示,但具体申请人的资产证明仅限授权机构查阅。

三、技术可行性与实践案例

广东省外籍高层次人才认定系统采用“全流程在线办理+纸质材料存档”模式,申请人在阳光政务平台提交材料,敏感信息经区块链加密后存储。浦东新区更创新“人脸识别+动态水印”技术,确保《外国高端人才确认函》的电子版传输安全。这些实践表明,通过分级权限管理和数据脱敏技术,移民公文网络发布具备可行性。

但技术屏障并非万能。2022年某市人才系统遭黑客攻击,暴露出密钥管理漏洞。公文网络化需配套建立三级防护体系:前端采用国密算法加密传输,中台实行量子密钥分发,后端部署AI异常行为监测。深圳已在居留许可办理系统中试点“零知识证明”技术,实现数据可用不可见。

四、国际经验与制度对比

美国移民局(USCIS)将公文分为A-F六级,其中F级(含生物识别数据)严禁网络传输,而C级(政策解读)需在72小时内官网公开。对比我国,《国家行政机关公文格式》虽规定了密级标识,但缺乏针对移民文件的细分标准。香港作为特别行政区,其资本投资者入境计划要求申请人通过指定律师提交纸质材料,电子化仅限于进度查询,这种审慎态度值得借鉴。

欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)创设的“被遗忘权”,为移民公文撤回提供法理参照。当申请人国籍状态变更后,原始申请材料需从公开数据库删除。我国在《个人信息保护法》框架下,可建立移民数据生命周期管理制度,设定公文自动脱敏时间节点。

总结与建议

移民公文的网络化发布需要建立多维平衡机制:在法律层面,建议修订《保守国家秘密法》,增设移民数据分类标准;在技术层面,推广隐私计算和联邦学习技术,实现数据“可用不可见”;在管理层面,参照香港经验建立移民文件专员制度,对敏感公文实行线下复核。

未来研究可深入探讨区块链存证在移民公文追溯中的应用,以及跨国移民数据共享机制的设计。唯有在安全与效率、开放与保密之间找到动态平衡点,才能真正实现移民政务的数字化转型。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。