移民体检项目包括血压吗

在全球化的今天,移民已成为许多人追求更好生活的选择。这一过程中不可忽视的环节便是移民体检——作为各国评估申请人健康状态的重要手段,其项目设置直接关系到签证审批结果。其中,血压作为基础生命体征指标,是否被纳入体检范畴?其在移民决策中扮演何种角色?这些问题不仅是申请人的核心关切,更折射出国际公共卫生政策的底层逻辑。

一、血压检测的普遍性

从澳大利亚到北美,血压检查普遍存在于各国移民体检项目中。以澳大利亚为例,其移民局明确规定15岁及以上申请人必须接受血压测量,并将数值作为评估心血管健康的重要依据。美国移民体检指南中,血压检测更是标准流程的一部分,与视力、听力共同构成基础生理指标评估体系。加拿大则将血压纳入“常规身体检查”范畴,作为判断申请人是否存在潜在健康风险的基础筛查手段。

这种设计的科学性源于血压与全身健康的强关联性。世界卫生组织数据显示,高血压是导致心血管疾病、肾功能衰竭等重大健康问题的主要诱因。移民接收国通过持续监测该指标,既是为保护本国公共卫生资源,也是基于人道主义考量,避免申请人因未察觉的健康隐患在异国突发健康危机。

二、政策标准的差异性

各国对血压指标的容忍度存在显著差异。澳大利亚移民局要求血压稳定在140/90mmHg以下,若首次检测超标,允许在3个月内通过3次复测确认控制状态。美国则采取更灵活的处理方式,即便血压达到158/90mmHg,只要申请人能提供持续治疗记录和医生证明,仍有较高通过率。相较之下,加拿大对高血压的审查更为严格,若合并糖尿病等并发症,可能触发“重大疾病”评估机制。

这种差异映射出各国的医疗体系特征。澳大利亚实行全民医保制度,对可能增加公共医疗负担的慢性病更为敏感;美国市场化医疗体系下,更关注申请人是否具备持续支付能力;加拿大则平衡人道主义与财政可持续性,通过分级评估体系细化处理标准。

三、临床评估的复杂性

血压检测绝非简单的数值比对。移民体检医生需综合考量昼夜波动规律,如澳大利亚要求申请人避免晨间剧烈运动后立即检测,美国建议采用动态血压监测技术获取24小时数据。特殊人群的处理更显专业智慧:孕妇因生理性血压波动可能获得延期复检机会;老年申请人若存在动脉硬化导致的假性高血压,需配合脉搏波传导速度检测进行鉴别。

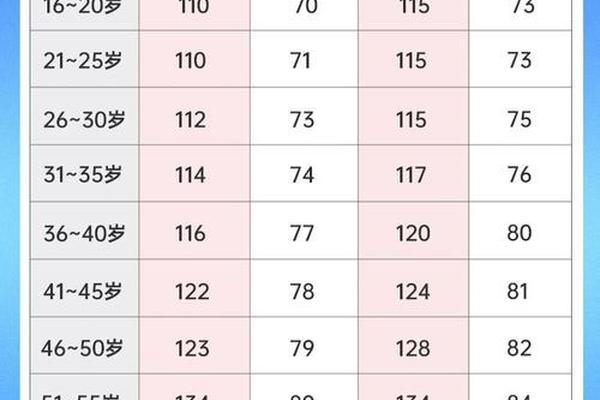

医学界对此存在学术争鸣。部分学者主张采用更严格的130/80mmHg标准,认为这有助于提前识别健康风险;反对者则指出,移民体检不应等同于临床诊断,过度医疗化可能造成不必要拒签。这种争议在2024年世界移民健康论坛上形成专题讨论,最终达成“差异化阈值”共识,即依据年龄、原籍国平均寿命等参数动态调整标准。

四、应对策略的实操性

针对血压异常的应对策略呈现体系化特征。基础层面,申请人需提前3个月进行生活方式干预,包括限盐(每日摄入量控制在1500mg以下)、规律运动(每周150分钟中等强度有氧运动)等。技术层面,可借助智能穿戴设备建立血压日志,美国移民局明确认可连续90天的居家监测数据作为辅助证明。

当数值持续超标时,医疗证明的规范性至关重要。澳大利亚要求诊疗记录必须包含用药明细、肝肾功监测数据及超声心动图报告;加拿大则额外需要家庭医生出具的长期管理方案。值得关注的是,部分国家开始引入第三方健康担保机制,允许保险公司为控制良好的高血压患者提供医疗费用担保,这种创新模式使2024年加拿大相关拒签率下降12%。

五、未来发展的趋势性

人工智能技术正在重塑体检评估模式。澳大利亚移民局试点应用的AI预判系统,能通过血压趋势预测5年内心血管事件概率,将静态指标转化为动态风险评估。基因检测技术的引入则开创了个性化评估新维度,某些基因型高血压患者可凭遗传学证明获得医疗豁免。

政策层面呈现人道主义与实用主义的平衡。2024年世界卫生组织移民健康白皮书建议,对已在本国建立医疗保障的申请人放宽血压标准。与此呼应,美国在EB-5投资移民类别中试行“医疗保证金”制度,申请人可通过预存医疗费换取体检弹性。这些变革预示着移民健康评估正从单一疾病防控,转向综合健康管理的新范式。

结论与建议

血压检测作为移民体检的核心项目,既是医学评估的客观需要,也是公共卫生政策的现实选择。其标准制定需平衡疾病防控、人权保障、经济成本等多重维度。对申请人而言,主动健康管理、规范医疗记录准备、关注政策动态构成三大应对支柱。未来研究可深入探讨血压变异性(BPV)指标的引入价值,以及区块链技术在跨境医疗数据共享中的应用潜力,这些突破或将重构移民健康评估的底层逻辑。

在全球化人口流动加速的背景下,移民体检中的血压标准已超越单纯的医学范畴,成为检验各国社会治理智慧的试金石。唯有建立科学、人性化且动态调整的评估体系,才能在保障公共健康与尊重个体权利之间找到最佳平衡点。