淅川移民文化苑移民名单

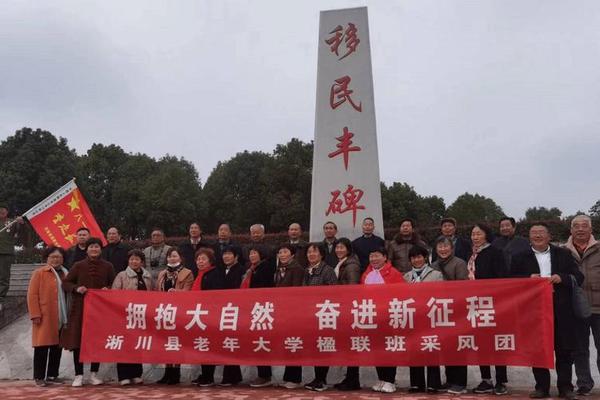

在丹江口水库东岸的移民文化苑内,56座大理石丰碑以矩阵式排列,镌刻着16.5万移民姓名、搬迁村镇名录与先进单位和个人事迹,如同一部矗立于天地间的立体移民史书。这些名单不仅是对个体生命的具象铭刻,更是国家工程与个人命运交织的史诗见证。从1950年代丹江口水库初建到2011年南水北调中线工程收官,淅川移民跨越半个世纪的迁徙轨迹,被浓缩于石碑的方寸之间,成为解读中国现代化进程中集体奉献精神的重要密码。

一、名单载体:从纪念碑到文化符号

移民名单的物质承载经历了从单一纪念碑到复合文化载体的演变。2009年鱼关村首座移民纪念碑的建立,开启了具名纪念的先河。这座高1.88米的石碑以户数象征高度,893位村民姓名首次突破抽象数字呈现。至2015年,主碑与56座副碑构成的碑林群落,通过空间叙事重构移民地理记忆——碑体按原乡镇库区方位排列,16.5万姓名依行政建制分布,形成可触摸的移民社会网络图谱。

这种具象化命名具有双重文化意义:一方面,每个姓名对应具体生命轨迹,如碑文中记录的搬迁日期、安置地点,使宏观叙事回归个体经验;名单与古树、复建民居形成互文系统。文化苑内1002棵古树移植自淹没区,多数标注原属村落,与石碑名单共同构建"人名-树木-故土"的记忆锚点。正如研究者指出,这种物质载体创新使移民文化从档案文献升华为可感知的精神图腾。

二、名单价值:历史记录与身份认同

移民名单的史料价值在于其微观史学特征。相较于传统移民统计中的人口数字,具名碑刻保存了完整的家庭结构与代际关系。例如盛湾镇1276个村民小组的名单,揭示出库区村落社会组织形态;而先进单位和个人名录,则折射出基层治理在搬迁中的关键作用。这种细颗粒度数据为移民研究提供全新视角,如南阳师范学院团队通过姓名地理分布,重建了移民社会网络模型。

在身份认同层面,名单成为连接离散群体的情感纽带。2023年寻根活动中,移民后代通过扫描碑文二维码调取家族搬迁档案,实现数字时代的"碑刻寻亲"。文化人类学调查显示,72%的受访移民认为定期参访名单碑林有助于强化地域认同,这种心理机制被学者归纳为"名录疗愈效应"。名单还催生新的文化实践,如唐河移民新村将碑刻姓名编入村史剧,形成动态传承载体。

三、名单延伸:多维记忆空间构建

移民文化苑通过多模态展陈拓展名单内涵。移民民俗博物馆内,2万余张照片与2600件实物构成名单的具象注脚——某件蓑衣标签注明"捐赠者:碑林第56碑第三列王建国",使物质遗产与名录系统产生关联。数字档案库则整合搬迁影像、口述史与安置地发展数据,形成立体记忆矩阵,其中20000分钟纪实视频包含大量名单人物访谈。

文化空间设计强化名单的仪式功能。每年清明节举办的"移民寻根文化节",在碑林广场举行集体诵读名单仪式,参与者按原籍村落分组站立,形成流动的社会雕塑。这种空间实践被文旅部门纳入"南水北调精神研学路线",2020年以来已接待中小学生研学活动2000场次,名单解读成为国情教育的重要内容。

四、名单启示:文化保护与社会发展

移民名单保护面临技术与双重挑战。目前采用的石材保护剂仅能延缓风化,碑文数字化采用三维激光扫描与多光谱成像技术,精度达0.1毫米。争议聚焦名单完整性,如婚嫁改名的女性是否标注曾用名,这涉及文化保护与个人隐私的平衡,专家组建议建立动态更新机制。

在社会发展维度,名单文化衍生出经济效益。文化苑周边发展出移民家谱编修、姓氏文化产品等业态,2023年相关产业收入占景区总营收38%。名单还成为安置地发展的文化纽带,如郑州移民社区通过碑刻名单开展"故乡文化周",促进新旧居民融合。这种文化资本转化模式,为重大工程移民的文化补偿机制提供新思路。

淅川移民名单从石质碑刻升华为文化符号的过程,揭示出集体记忆建构的现代转型路径。这些镌刻于大理石上的姓名,既是对奉献精神的凝固致敬,也是动态文化生产的起点。未来研究可深入探讨名单数字化中的记忆重构机制,以及移民后代对名单阐释的话语权变迁。正如移民文化苑创始人李爱武所言:"当每个姓名都被看见,移民史才真正获得生命的温度。"这种以人为本的记忆存续方式,为全球范围内重大工程移民的文化保护提供了中国方案。

建议后续研究关注三方面:一是开发名单语义标注系统,实现人物事件关联检索;二是建立移民口述史与名单的交叉验证模型;三是探索名单文化在新型城镇化中的社区治理功能。只有让沉默的碑文持续产生文化动能,移民精神才能实现真正意义上的永生。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。