永乐元年山西往河北移民

永乐元年(1403年)山西向河北的移民活动,是明初大移民的重要组成部分,与永乐帝迁都北京的政治决策及河北地区战后重建需求密切相关。以下是相关背景、过程及影响的综合分析:

一、移民背景

1. 靖难之役后的河北凋敝

靖难之役(1399-1402)导致河北地区成为主战场,人口锐减,土地荒芜。据《明实录》记载,永乐元年顺天府(今北京及河北北部)仅余18.9万户,未复业者达8.5万户,大量土地无人耕种。朱棣为巩固北方边疆并筹备迁都,亟需恢复河北经济。

2. 山西的人口优势

元末明初,山西因地形封闭、战乱较少,人口密度远高于中原。洪武二十四年(1391年)山西人口约410万,而河南、河北合计不足300万。山西成为永乐朝移民的重要来源。

二、移民政策与实施

1. 永乐元年的移民举措

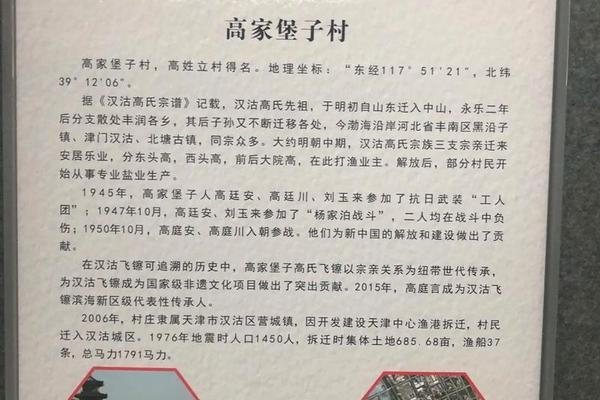

永乐元年虽未直接记载山西移民河北,但朱棣于该年八月首次“徙苏州等十府、浙江等九省富民实北京”,开启迁都前的经济布局。山西移民的大规模迁徙主要从永乐二年(1404年)开始,如:

2. 移民方式与组织

三、移民分布与影响

1. 河北移民的分布特点

2. 社会与经济影响

四、争议与考证

1. 永乐元年是否直接迁山西民

部分史料显示永乐元年移民以江南富户为主,山西移民的高峰在永乐二年后。但山西作为“地狭人稠”的迁出地,其民户在永乐初年持续补充河北的记载广泛见于地方志及族谱。

2. 洪洞大槐树的象征意义

尽管官方移民政策覆盖山西多地,但洪洞因交通枢纽地位成为移民集中登记点,故后世多将“大槐树”视为祖源符号。

五、总结

永乐元年是明初移民政策的重要转折点,虽直接迁山西民至河北的记录较少,但该年迁都决策为后续大规模移民奠定了基础。永乐二年起,山西民户与江淮军户共同成为河北人口重建的主力,推动河北经济复苏并巩固了明朝北疆统治。这一移民潮的历史影响,通过地名、族谱及文化习俗延续至今。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。