新西兰移民特赦进展情况

近年来,新西兰移民政策经历了多次重大调整,其中移民特赦(或称一次性居留签证计划)作为缓解劳动力短缺、吸引人才的重要举措,始终牵动着全球申请者的目光。从2021年历史性大赦到后续政策调整,新西兰在平衡社会需求与移民治理之间不断探索,既展现了人道主义关怀,也折射出经济转型期的现实挑战。

一、历史背景与政策演变

新西兰移民特赦的里程碑事件始于2021年9月30日,宣布对16.5万名工签持有者开放一次性居留签证通道,覆盖技能工签、学后工签及其配偶子女。该政策的核心条件是申请人在2021年9月29日前已入境新西兰,并在过去三年累计居住满821天,或满足高薪(时薪27纽币以上)、紧缺职业等附加条件。这一举措直接填补了疫情造成的劳动力缺口,截至2023年12月,已有超过21万人通过该计划获批居留权。

此后,新西兰持续探索特赦政策的延伸。2023年大选期间,工党提出对逾期居留超过10年的非法移民实施特赦,旨在解决长期滞留群体的社会融入问题。尽管该提案尚未正式立法,但已引发关于移民权益与社会公平的广泛讨论。与此联合上台后对移民体系进行系统性改革,例如2025年AEWV工签取消工资中位数要求、降低工作经验门槛等政策,为未来可能的特赦政策调整提供了配套支持。

二、当前实施进展与局限

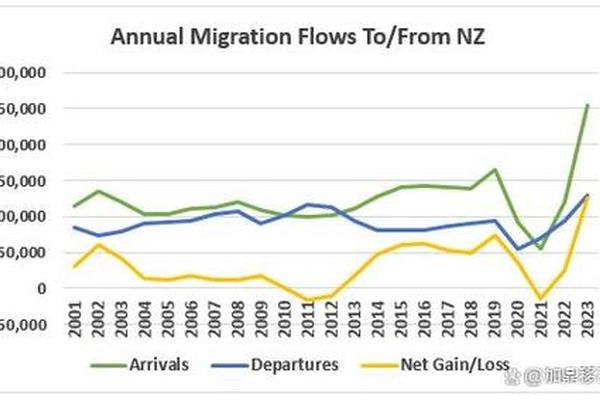

从执行效果看,2021年特赦显著提升了新西兰移民系统的包容性。数据显示,2024年新西兰净移民人数达13.38万,其中中国申请者占比达11.2%,成为第三大来源国。政策简化了医疗、建筑、IT等领域技术移民的审批流程,例如注册护士、工程师等职业通过绿色清单(Green List)可快速获得居留权。但该计划也存在明显局限:未覆盖学生签、旅游签等临时签证群体,且父母团聚移民仍面临年薪10.4万纽币的高门槛。

现阶段特赦政策的争议焦点在于执行标准不透明。例如2023年提出的逾期居留特赦,虽承诺解决长期滞留者的身份问题,但缺乏具体的居住年限核算机制和资格审查细则。移民律师指出,若缺乏清晰的犯罪记录筛查和税收贡献评估,可能引发公众对政策公平性的质疑。

三、社会影响与经济效益

移民特赦对新西兰劳动力市场产生了结构性影响。2021年政策实施后,医疗护理、初级产业等领域迅速填补了9000个岗位空缺,缓解了养老护理危机。2025年AEWV工签改革进一步降低低技能岗位招聘门槛,建筑业本地雇佣比例从35%降至15%,推动奥克兰、惠灵顿等城市的基建项目加速落地。经济学家认为,这类政策使新西兰在全球化人才竞争中占据优势,2025年投资移民新政吸引的房地产和科技领域资本,预计将为GDP贡献0.8%的年增长率。

在社会融合层面,特赦政策强化了移民家庭稳定性。2021年计划允许配偶子女同步申请居留权,使超过3万个家庭实现团聚。但高企的居住成本(例如携带子女的年收入门槛提高至55,844纽币)仍制约着中低收入移民的家庭规划。社会学家建议,未来政策需配套住房补贴和语言培训,以提升新移民的社会归属感。

四、争议焦点与潜在风险

移民特赦的合法性争议始终存在。反对者援引《移民法》第14修正案,强调公民权授予应基于法定程序而非行政特批。2023年拟推出的逾期居留特赦,因可能突破“五年连续居住+本地家庭关联”的传统标准,被部分议员批评为“破坏法治原则”。政策执行中的技术漏洞也不容忽视:2025年AEWV工签虽简化雇主招聘流程,但诚信申报制度依赖事后抽查,存在虚假雇佣协议的风险。

从财政可持续性角度看,大规模特赦可能加剧公共资源压力。移民局数据显示,2024年技术移民申请积压量同比增加40%,审批周期延长至18个月。若叠加新的特赦计划,医疗、教育等社会福利体系将面临更大负荷。财政部模型预测,每增加1万名低收入移民,年度财政赤字可能扩大0.2%。

五、未来政策走向与建议

综合各方动态,新西兰移民特赦可能呈现三大趋势:一是扩大覆盖范围,将学生签证转工签群体纳入特赦通道;二是引入分级制度,根据居住年限、职业技能设定差异化审批标准;三是强化经济贡献评估,例如参考加拿大经验,将税收记录作为特赦资格的核心指标。2025年投资移民取消英语要求、缩短移民监等改革,已为技术移民政策调整提供了参照框架。

对于政策制定者,建议优先平衡三组关系:人道主义关怀与经济理性、短期劳动力补充与长期人口结构优化、移民权益保障与本地居民福利。具体措施可包括:设立特赦申请人的职业技能匹配基金,要求雇主承担部分培训成本;建立移民贡献积分系统,将社区服务时长纳入居留权评估;完善区域差异化政策,通过税收优惠引导移民流向南岛等低密度地区。

新西兰移民特赦政策的演进,本质是全球化背景下人口流动治理的缩影。从解决劳动力短缺的应急措施,到构建多元包容的移民生态系统,政策制定需在效率与公平、开放与管控之间寻求动态平衡。未来,随着六分制技术移民、绿色清单等配套措施深化,新西兰有望探索出更具可持续性的特赦模式,为全球移民治理提供创新样本。