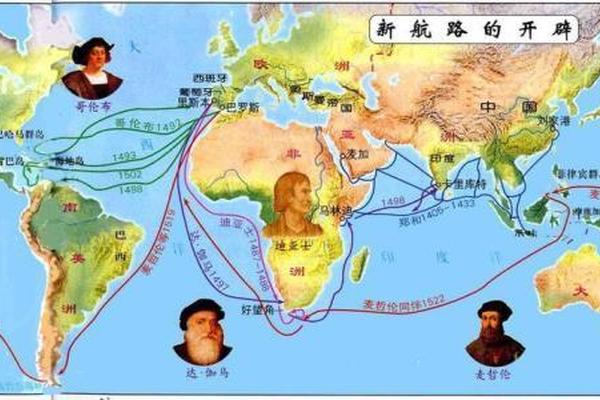

新航路开辟后的移民形式

15世纪末至17世纪的新航路开辟,不仅重塑了全球地理认知,更催化了人类历史上首次大规模跨洲际移民浪潮。这场以欧洲为中心的殖民扩张,通过强制迁移、经济诱因和生存压力交织的复杂机制,推动了超过2000万人口的跨洋流动,其影响渗透至社会结构、文化形态乃至生态系统的深层变革。哥伦布、麦哲伦等探险家的航海壮举,实为近代全球化进程的序章,而移民则成为连接大陆的活体纽带,构建起资本主义世界体系的骨架。

一、跨洋人口流动的爆发

新航路开辟后最显著的人口迁移表现为欧洲向美洲的殖民浪潮。西班牙与葡萄牙率先将本国破产贵族、手工业者输送至墨西哥和巴西,仅16世纪就有超过25万伊比利亚移民横渡大西洋。这种迁移具有鲜明的阶级特征:上层移民通过"委托监护制"获取土地与印第安劳力,下层则沦为种植园劳工。英国在17世纪推行"契约佣工"制度,以预付船票形式将30万贫民送往北美,其中40%在契约期内死于过度劳动。

非洲黑奴贸易构成强制性迁移的黑暗篇章。葡萄牙人1444年首次将235名塞内加尔黑人运往里斯本,开启了持续四个世纪的奴隶贸易。三角贸易体系下,每运抵美洲1名奴隶需付出中途死亡3人的代价,累计造成非洲损失1亿人口。这种人口掠夺直接导致安哥拉等地区出现"女性化社会",成年男性比例骤降至总人口30%以下。

二、经济驱动下的殖民扩张

贵金属开采成为早期移民的核心动力。西班牙在波托西银矿高峰期雇佣13万印第安劳工,使用汞齐法提炼的白银占全球产量的80%。这种掠夺式开采使秘鲁原住民人口从900万锐减至60万,殖民者不得不引进非洲奴隶填补劳力空缺。至17世纪末,美洲产出的黄金总量超过此前欧洲千年开采量之和,直接引发欧洲"价格革命",物价上涨400%。

种植园经济催生了专业化移民社群。巴西东北部的甘蔗种植园主多为葡萄牙马德拉群岛移民,他们引入"Engenho"制糖厂体系,形成占地数千公顷的庄园网络。荷兰人在17世纪将苏里南变成"咖啡走廊",雇佣的爪哇劳工占殖民地总人口45%。这种经济模式使地区在1700年供应了欧洲90%的蔗糖消费。

三、社会结构的颠覆性重组

种族等级制度重构社会秩序。西班牙殖民地推行"卡斯塔"体系,将混血人群细分为16种法定类别,梅斯蒂索人(欧印混血)虽占总人口40%,却被禁止担任教士或官员。这种制度化歧视促使18世纪墨西哥爆发110次混血人群起义,最终演变为独立战争的社会基础。

城市人口集聚引发治理革命。利马在1570年已有2.5万欧洲移民,其市政厅采用罗马式下水道系统,较同期巴黎更为先进。但过度移民导致墨西哥城在1620年人口突破13万,出现每周300具街头弃尸的公共卫生危机,迫使殖民当局建立美洲首个传染病监测网络。

四、文化融合的复杂进程

物质文化传播改变生活方式。玉米在引入意大利后,使托斯卡纳农村人口承载力提升3倍,促成"玉米—猪—橄榄油"的生态农业链。消费从阿兹特克祭祀用品演变为全球性嗜好品,伦敦在1700年已有700家俱乐部,法国医生甚至宣称"蒸汽可防瘟疫"。

语言宗教融合产生新文化形态。巴西巴伊亚州发展出约鲁巴语与葡萄牙语混合的"纳戈语",用于坎东布雷教祭祀仪式。菲律宾的"他加禄弥撒"将经文改编为押韵诗体,配合竹制管风琴演奏,形成独特的殖民文化遗产。这些文化杂交现象,印证了人类学家巴斯提出的"边界生成理论"。

五、生态系统的链式反应

物种交换引发农业革命。马铃薯引入爱尔兰后,使单位土地热量产出增长4倍,促成该国人口在1700-1845年间从300万激增至830万。但这种单一化种植最终导致1845年晚疫病爆发,酿成百万人死亡的"大饥荒",反向推动200万爱尔兰移民涌向北美。

生态入侵造成灾难性后果。西班牙人带入美洲的猪群在50年内繁殖至1000万头,彻底摧毁中美洲土著居民的刀耕火种系统。秘鲁海岸的鸟粪开采(1840-1880)达2000万吨,虽催生了化肥工业,却导致海鸟种群减少90%,海岸生态链永久性改变。

这场持续三个世纪的移民运动,实质是资本主义全球扩张的具象化呈现。它既创造了跨大西洋贸易圈的经济奇迹,也留下了种族压迫的深重创伤;既加速了人类文明的整体化进程,也埋下生态危机的潜在威胁。当前研究需突破欧洲中心论视角,更多关注非洲、亚洲移民的能动性表现,如印度契约劳工在的抵抗文化、华工在秘鲁铁路建设中的技术革新等。未来可运用DNA溯源技术和气候史学方法,量化分析移民活动对区域基因库、微观生态的长期影响,为理解当今移民问题提供历史维度参照。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。