“新移民”是一个多维度的概念,其定义和内涵因地域、政策及社会背景的不同而有所差异。以下是不同语境下“新移民”的具体含义及特征:

1. 中国大陆的“城市新移民”

定义:指1980年以后出生、年满16周岁,在城市工作生活但未取得当地户籍的中国大陆居民。这一群体是中国城市化进程中的阶段性产物,兼具“双重边缘人”特征,既难融入城市,也难以回归乡土。

群体类型:包括“大学毕业生低收入聚居群体”(如“蚁族”)、新生代农民工和城市白领。他们的共同特征是户籍限制下的社会融入困境。

社会特征:表现为聚居性、舆论表达锐化、住房条件差等,与城市青年和农村青年形成明显区隔。

2. 跨国移民语境下的“新移民”

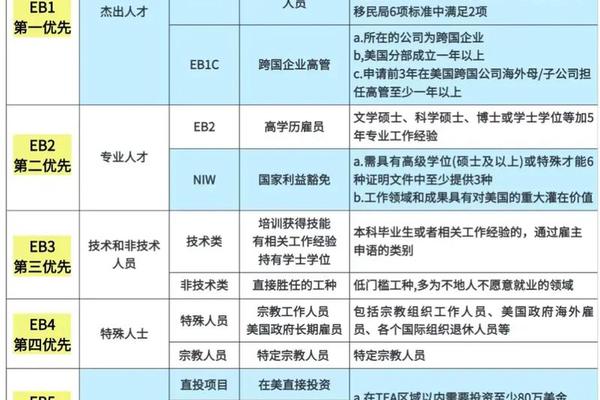

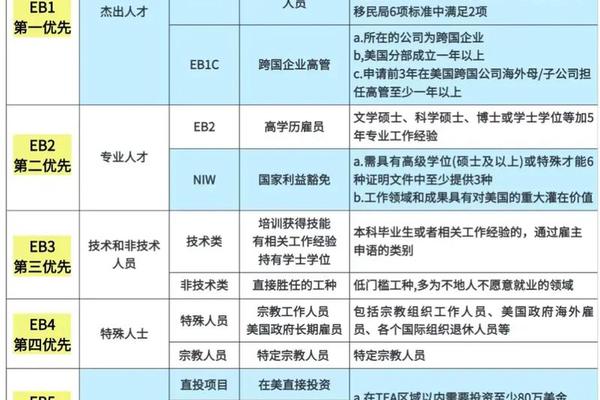

定义:一般指改革开放后移居国外的中国大陆公民,涵盖留学移民、技术移民、投资移民等类型。这一群体与老华侨的区别在于移民时间(改革开放后)和移民动因(经济、教育等)。

争议与分类:学术界对其界定存在争议,例如是否包含港澳台移民或留学生。最终共识认为,以留学为途径最终定居者应视为新移民。

国际背景:受全球化经济不平衡驱动,发达国家对技术人才的吸引及政策放宽是重要推动力。

3. 中国台湾地区的“新住民”

定义:根据台湾《新住民基本法》,新住民包括婚姻移民、专业/技术/投资移民,以及港澳居民和大陆地区专案居留者。其权益保障涵盖语言、医疗、教育等领域。

政策目标:通过设立专责机构和发展基金,推动多元文化融合,缓解少子化与老龄化压力。

4. 生活方式型“新移民”

定义:指从大城市向中小城市或乡村迁移的群体(如移居剑川古城的“90后”),追求慢节奏生活以平衡成本与生活质量。这类移民被称为“游牧者”,重视当下体验而非长远规划。

特征:以创业、个体经营为主,居住成本低,时间自主性强,体现对主流成功叙事的逃离。

5. 其他区域性新移民

香港新移民:主要指内地移居香港的群体,面临法律身份模糊、社会资源分配不均等问题,常处于政策与现实的夹缝中。

欧美政策调整:如加拿大限制大专生工签申请、美国收紧人道主义假释等,反映出国际新移民面临的政策不确定性。

“新移民”的核心特征是流动性和过渡性,其定义需结合具体社会背景:

国内视角:关注户籍限制下的城市化融入问题;

国际视角:强调跨国流动的经济与文化动因;

政策视角:体现各国对移民群体的分类管理与权益保障差异。

不同群体的共性是处于“非原生环境”中的适应与重构,既是社会发展的重要推力,也是政策调整的敏感对象。