新加坡移民有没有面签的

在全球移民政策日益多元化的今天,新加坡凭借其优越的地理位置、稳定的社会环境和高效的行政体系,成为高净值人群和专业人士的热门移民目的地。对于有意向移民新加坡的申请者而言,“是否需要面签”这一流程细节往往直接影响其决策和准备。本文将从新加坡各类移民途径的面签要求、签证类型与政策调整、实际案例分析等多个维度,深入探讨这一问题,并结合最新政策动态与申请流程,为读者提供全面参考。

一、移民途径与面签要求

新加坡的移民政策主要分为技术移民、投资移民、教育移民和家庭团聚四大类,不同类别对“面签”的要求存在显著差异。

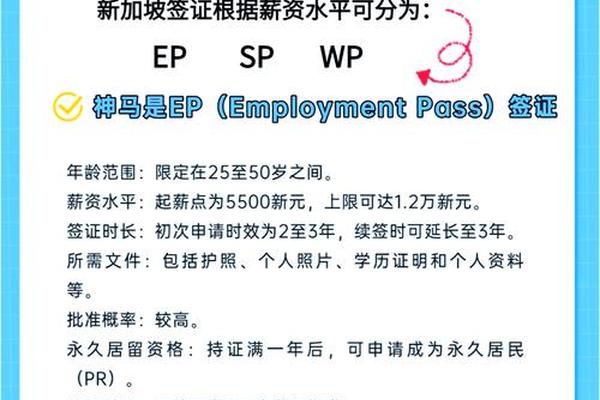

技术移民与工作准证:通过就业准证(EP)或S准证(SP)申请移民的群体,通常无需面签。例如EP的申请由雇主在线提交材料至新加坡人力部(MOM),通过COMPASS积分系统审核后直接发放电子准证。但若申请材料存疑或涉及高风险行业(如金融监管),移民局可能要求补充面试,此类情况约占申请总量的5%。

投资移民与创业类签证:家族办公室(Family Office)和全球商业投资者计划(GIP)等途径,核心审核在于资金来源和商业计划书,一般通过文件审查完成,无需面签。但2025年新推出的创业准证(EntrePass)要求申请者提交创新项目提案,部分案例需通过视频会议进行项目答辩。

二、签证类型与政策演变

新加坡自2024年起全面推行电子签证系统,但不同签证类型仍存在隐性面签要求。

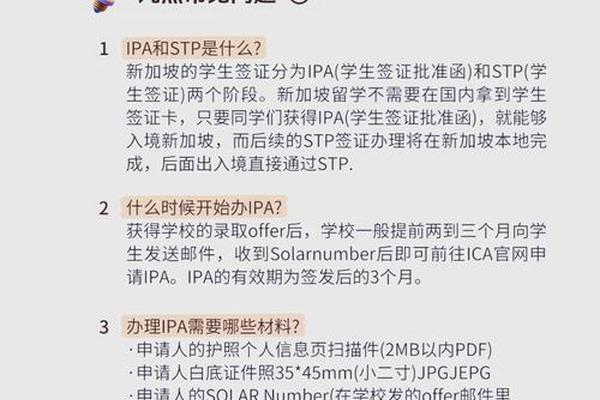

学生签证的特殊性:19岁以上申请非学历语言课程或短期商务培训的学生,需通过新加坡驻华使馆的现场面试,以核实学习动机和财务能力。例如,2025年某上海申请者因存款证明与留学计划不匹配,被要求补充说明资金来源,最终通过使馆面试获得批准。

家庭团聚签证的审查强化:尽管家庭团聚类签证原则上无需面签,但近年来新加坡移民局(ICA)对担保人收入证明和亲属关系的真实性审查趋严。若申请材料中出现矛盾信息(如户籍记录与出生公证不符),可能触发面签环节。

三、政策调整与实操影响

2025年新加坡移民政策的三大调整,进一步改变了面签的可能性与流程。

EP申请门槛提升:新政策要求EP申请者学历必须为本科以上,且月薪下限提高至6000新元,金融行业达8000新元。这一变化导致材料审核周期延长,部分行业(如科技初创企业)的申请者需通过移民局视频面试证明专业技能。

数字化流程的普及:新加坡推广“MyICA”移动端应用,实现材料提交、生物信息采集全程在线化,使95%的常规申请免于面签。但系统自动标记的高风险申请(如多次签证拒签记录)仍需人工介入,触发面签概率增加30%。

四、典型案例与应对策略

通过实际案例分析,可更直观理解面签的逻辑与规避方法。

成功案例:某企业家通过家族办公室移民,在提交2000万新元资产管理计划后,仅需远程签署法律文件即获EP,全程无面签。其关键在于委托专业机构完成税务合规性证明,避免材料瑕疵。

风险案例:一名自雇移民申请者因公司流水与雇佣本地员工记录不符,被要求参加ICA现场听证。最终通过补充劳动合同和社保缴纳记录,耗时4个月完成审批。此类情况提示申请者需提前规划企业运营的透明性。

五、未来趋势与建议

综合政策导向与技术发展,新加坡移民的面签要求将呈现两大趋势:

技术驱动的流程简化:区块链技术用于学历和资产证明的跨境验证,可进一步降低面签需求。例如新加坡国立大学已试点数字学位证书系统,与ICA数据库直连。

风险审查的精准化:人工智能算法对申请者社交网络、职业背景的深度分析,可能替代部分面签功能,但也会增加“数据异常”触发人工审核的概率。建议申请者提前6个月整理数字足迹,避免社交媒体敏感内容。

总结:新加坡移民的面签要求并非单一规则,而是随申请类型、政策阶段和个人背景动态变化的技术性流程。对于大多数合规申请者,通过专业机构优化材料准备、规避风险点,可有效避免面签环节。未来随着数字化政务的深化,面签将更集中于高风险或复杂案例,而透明、真实的申请资料始终是成功移民的核心保障。