新加坡华人移民生活现状

作为全球最具吸引力的移民目的地之一,新加坡以其花园城市的美誉、多元文化共生的社会生态,以及东西方交汇的独特魅力,持续吸引着华人移民群体的目光。截至2023年,华人占新加坡居民人口比例达74.04%,这种以华人为主体的人口结构,为移民提供了文化认同的天然纽带。然而在光鲜的标签背后,新加坡华人移民的生活图景呈现出复杂的多面性——既有教育红利与职业机遇的叠加,也需直面高企的生活成本与身份认同的挑战。

教育与家庭:分流体系下的抉择

新加坡教育体系的分流机制常被视为移民家庭的核心考量。注册会计师刘先生一家在2022年举家移民,其首要动机正是让孩子进入公立小学接受双语教育。尽管新加坡的"分流制"被外界认为竞争激烈,但其"学术+职业"双轨并行的模式,确实为不同特质的学生提供了差异化发展路径。这种教育理念与华人家庭重视子女培养的传统高度契合,2025年数据显示,新加坡国立大学、南洋理工大学等高校的国际排名持续攀升,进一步强化了教育吸引力。

但教育选择背后暗藏经济压力。国际学校年均费用达1.2万至4.8万新元,即便选择公立体系,课外补习费用仍占据家庭开支重要比例。这种教育投入与新加坡强调的"家庭作为社会基本单位"理念形成微妙张力——华人移民既要维系传统家庭观念,又需适应精英教育体系下的资源竞争。

经济生态:机遇与成本的平衡术

新加坡开放的经济政策构建起独特的职业生态。作为全球第三大金融中心,其个人所得税率最高22%、无资本利得税的税收体系,吸引大量高净值人士。2025年GIP投资移民政策要求250万新元基金投资,这类群体通过设立家族办公室等方式,既实现资产配置又获取居留身份。与此中产技术移民通过就业准证(EP)通道,在IT、医疗等知识密集型领域获得发展。

但经济红利伴随生存压力。2025年核心通胀率虽降至1.8%,住房成本却持续攀升——组屋租金年涨3.65%,私宅价格年增3.9%。普通移民家庭月均支出中,住房占比常超40%,若选择拥车证则需额外支付12万新元。这种"高收入高消费"的循环,促使新移民在职业规划中更注重长期稳定性。

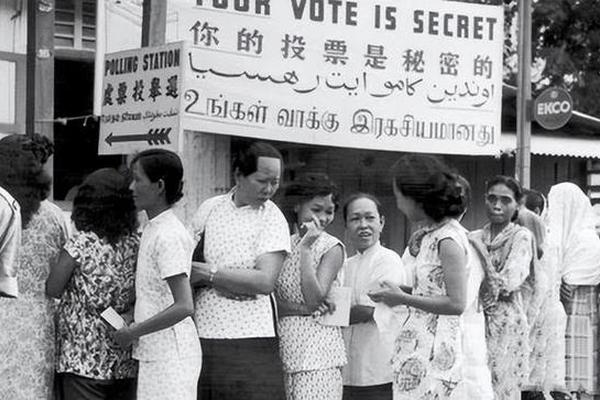

文化适应:多元融合中的身份重构

新加坡的多元文化政策为华人移民提供缓冲地带。牛车水等华人社区的春节庆典、遍布全岛的食阁文化,构建起熟悉的生活场景。推行的"共同价值观"强调种族和谐,使华人传统文化在现代化进程中得以保留。这种文化亲近性显著降低移民初期的适应成本,2025年调查显示,78%的华人移民认为语言障碍小于其他英语国家。

但深层次的文化调适仍需时间。新加坡推行的英语主导教育模式,导致年轻一代华人方言能力退化,2024年统计显示能流利使用方言者不足15%。严苛的公共管理法规(如乱扔垃圾罚款2000新元),要求移民快速适应法治化社会规则。这种文化表象的亲近与实质规则的差异,构成独特的适应悖论。

政策环境:流动时代的身份博弈

新加坡移民政策的动态调整深刻影响华人群体。2025年PR申请指南强调"全家移民""长期居留""社会贡献"等要素,反映出从单纯引进劳动力向筛选"新公民"的转变。这种政策导向使移民策略呈现两极分化:高净值人群通过投资快速获得身份,而技术移民需经历5-8年的居留积累。

人口结构的深层危机推动政策变革。华人生育率长期低于1.2,迫使通过移民补充劳动力。但2025年房租飙涨引发的本地居民不满,又促使当局收紧部分签证审批。这种"吸引人才"与"保护本土"的平衡术,使移民政策始终处于动态调整中。

生活环境:秩序与压力的共生体

新加坡的城市治理缔造独特生活品质。MRT轨道交通准时率达99%、公园绿地占比47%,这些基础设施支撑起高效便捷的生活体验。严苛的环境法规确保空气质量PSI指数常年优良,水资源循环系统获国际奖项,这种治理效能成为吸引技术移民的关键要素。

但现代化便利伴随空间压迫感。人均居住面积中位数仅30平方米,促使73%的移民选择组屋居住。2025年实施的电子道路收费(ERP)系统,使CBD通勤成本增加15%,这种精细化管理的另一面是生活自由度的压缩。移民需在秩序与个性间寻找平衡点。

新加坡华人移民生活本质上是现代性命题的微观呈现——在全球化与本土化、效率与人性、机遇与代价的多重张力中,每个移民家庭都在进行持续的价值重构。未来的研究方向可聚焦代际差异:首代移民的经济理性与二代移民的文化认同如何互动?这种动态关系将深刻影响新加坡社会的文化基因。对于计划移民者而言,除了关注显性的政策与成本,更需考量隐性的文化适应成本与身份转换的心理阈值。毕竟,移民不仅是地理空间的位移,更是文化身份的重塑之旅。