整个美洲都是移民国家吗

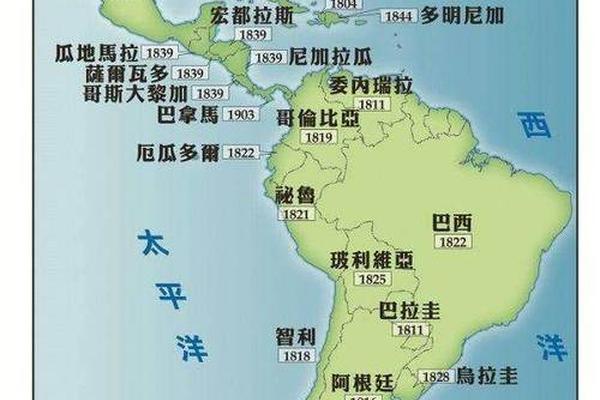

从阿拉斯加的极光到阿根廷的潘帕斯草原,美洲大陆的历史始终与人类迁徙紧密交织。哥伦布航行后五百年间,这片土地经历了人类史上最剧烈的族群重组。但当我们凝视着纽约的自由女神像与里约热内卢的基督山雕像时,一个根本性问题浮现:是否整个美洲都可被定义为移民国家?答案远非简单的非黑即白,而需在历史褶皱与现实光谱中寻找真相。

移民国家的定义边界

界定"移民国家"需建立三维坐标:人口构成中移民及其后裔比例是否超过50%,国家叙事是否以移民史为核心,社会制度是否具备持续吸纳新移民的能力。美国学者罗杰斯在《迁徙文明》中指出,典型移民国家需同时满足这三个条件。数据显示,加拿大移民及其后代占总人口82%,符合标准;而危地马拉原住民玛雅人占比43%,移民叙事显然不占主导。

南锥体国家呈现特殊光谱。阿根廷1880-1914年间接收600万欧洲移民,造就布宜诺斯艾利斯"南美巴黎"的称号,但当代移民比例已降至15%。这种历史遗产与现实数据的错位,揭示移民国家概念的动态性。正如社会学家卡斯特罗所言:"移民国家不是永恒标签,而是特定历史阶段的产物。"

殖民遗产与原住民生存

安第斯山脉两侧的文明图景颠覆传统认知。秘鲁2017年人口普查显示,克丘亚人和艾马拉人合计占比32%,玻利维亚原住民更达55%。这些群体延续着前哥伦布时期的社会结构,墨西哥萨帕塔民族解放军的存在,印证着原住民对土地权利的持续抗争。考古学家莱昂的发现表明,厄瓜多尔亚马逊地区至今存在23个与现代社会保持距离的部落。

北美情况则呈现两极分化。美国原住民仅占人口1.3%,加拿大因纽特人不足0.2%。但加拿大最高法院2004年"海达瓜依案"确立的原住民土地权,以及美国2016年达科他输油管道抗议事件,都揭示殖民记忆如何持续塑造现代国家形态。这种历史创伤使得简单的"移民国家"叙事面临挑战。

文化熔炉的现代嬗变

里约狂欢节的桑巴舞步中融合着非洲战舞与葡萄牙民间舞,洛杉矶的塔可饼车旁飘着韩国泡菜香。文化人类学家马丁内斯追踪发现,迈阿密古巴移民第三代中,73%能流利使用西班牙语和英语,但仅11%能阅读祖父辈的移民日记。这种文化代际衰减现象,在圣保罗的日本侨民社区同样显著。

数字时代带来新的融合模式。多伦多2023年语言普查显示,市民使用超过180种语言,但社交媒体数据分析表明,第二代移民的跨文化交际中,表情符号使用量是父辈的17倍。这种虚拟空间的文化重构,正在改写传统移民社会的融合路径。

政策选择的蝴蝶效应

加拿大"多元文化主义法案"实施四十年来,移民子女大学入学率提升28%,但社会学家陈的研究显示,少数族裔晋升管理层的"竹天花板"现象仅改善9%。南美的政策实验更具戏剧性:委内瑞拉2010年代石油繁荣时期宽松的移民政策,吸引200万哥伦比亚人涌入,但随着经济崩溃,2023年出现人口净流出。

移民政策的钟摆效应在美墨边境尤为明显。美国国土安全部数据显示,边境墙建设使传统偷渡路线减少74%,但催生出更危险的沙漠穿越路线。这种政策干预的意外后果,在危地马拉城的人蛇集团营收报表中得到印证——2019至2023年,偷渡佣金上涨320%。

身份认同的量子态

在布宜诺斯艾利斯的探戈酒馆,第三代意大利移民会用地道西班牙语讲述高乔人的传说。民族学家冈萨雷斯发现,这种身份叠加现象在美洲普遍存在:旧金山华裔青年平均持有3.2种文化身份标签,蒙特雷的中产阶级同时认同墨西哥传统和美国生活方式。

基因检测技术的普及加剧了这种复杂性。23andMe数据显示,巴西测试者中68%有三洲以上血统,但人类学家阿尔梅达警告:"基因鸡尾酒不等于文化认同"。这种生物遗传与文化选择的张力,正在重塑整个美洲的身份政治格局。

当我们将美洲大陆置于移民国家的光谱仪下观察,发现其呈现出动态的色谱变化。北部的加拿大和美国延续着强移民国家特征,中南美则更多呈现后殖民时代的混合文明形态。这种多样性本身,恰恰印证了美洲作为人类迁徙试验场的本质。未来研究应更多关注数字移民、气候难民等新迁徙形态,毕竟在全球化3.0时代,迁徙已不仅是地理位移,更是文化基因的持续重组。