扬州屠城后的移民新政策

1645年清军攻破扬州后实施的"十日屠城",不仅造成人口锐减与社会秩序崩溃,更使得这座运河重镇的经济命脉几近断裂。面对"堆尸贮积,血入水碧赭"的惨烈景象,清为恢复统治合法性,逐步推行以人口补充为核心的移民政策体系。这场由暴力征服转向治理重建的政策实践,深刻影响着江淮地区的社会结构重组与族群关系演变。

一、人口恢复与户籍管理

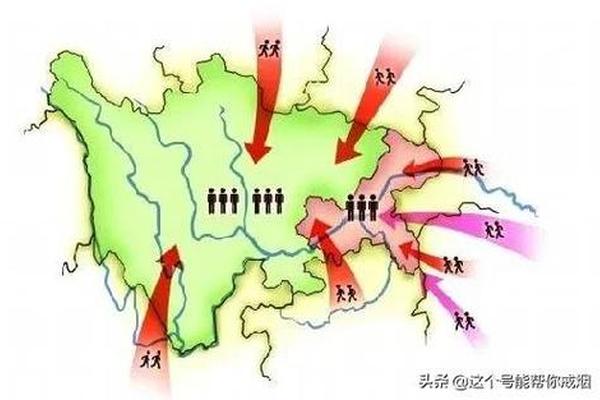

据《扬州府志》残卷记载,屠城后扬州城内"丁口不过万余",较之万历年间81万府域人口出现断崖式下降。为填补人口真空,清廷实施"招垦令",允许流民以"插标占地"方式获得无主田产。政策初期采用"三免两减"策略:新迁入者免除前三年赋税,后两年仅需缴纳定额地租的六成。这种经济激励使得"湖广填江淮"的移民潮在顺治末年初具规模。

户籍管理方面,清创新性推出"保甲连坐"与"编审册"双轨制。如《江苏省常住户口登记管理规定》前身文献显示,移民需提供原籍"路引"并接受里甲长核验,形成"每十户立一牌头,十牌立一甲头"的基层控制网络。学者张德芳研究指出,这种制度既保障了人口流动的自由度,又通过连带责任制强化了社会管控。

二、经济重建与产业扶持

针对"商旅断绝,市廛尽毁"的经济困境,清廷在扬州设立两淮盐运使司,将盐业专营收益的30%专项用于城市重建。据《清盐法志》记载,至康熙初年,扬州盐商资本总额已恢复至200万两白银规模,带动造船、金融等配套产业发展。更实施"匠籍特赦",允许原属官营作坊的工匠自立门户,催生出"三把刀"(厨刀、剃刀、修脚刀)为代表的特色服务业集群。

在农业复兴层面,推行"屯垦并举"政策:八旗驻防军圈占城郊30%土地建立军屯,其余耕地通过"认垦给照"分配给移民。意大利传教士卫匡国在《鞑靼战纪》中记录,这种"兵民分治"模式虽引发土地纠纷,但确实使扬州周边耕地复垦率在十年内达到75%。

三、文化融合与社会治理

面对"满汉畛域"的族群隔阂,清采取"礼俗双轨"策略:一方面在文昌阁旧址修建满城,保持"国语骑射"传统;另一方面支持重建天宁寺、平山堂等汉文化地标。这种"分而不隔"的空间布局,使得满汉文化在碰撞中形成独特交融,催生出扬州评话、清曲等新型艺术形式。

社会治理层面,借鉴《扬州十日记》中"亲友不相顾"的教训,官府强化宗族组织的治理职能。通过修订《江都谱牒条例》,规定族田收益的20%必须用于赈济孤寡。学者朱志泊研究发现,这种"以族代政"的模式,有效弥补了战后基层行政力量的不足。

四、政策成效与历史影响

至康熙二十三年(1684年),扬州城厢人口恢复至18.7万,漕运吞吐量跃居全国第二。盐商江春等"新扬州人"通过捐输获得功名,形成独特的绅商阶层。但政策副作用亦逐渐显现:旗民土地纠纷年均诉讼达300余起,盐业垄断导致民间资本畸形聚集,为后期社会矛盾埋下伏笔。

从长时段观察,这套移民政策实现了"输血"到"造血"的转变。正如《扬州画舫录》所述,乾隆南巡时所见"淮南风物,尽在广陵"的繁荣,正是建立在顺治朝政策奠基之上。但其过度依赖行政干预的缺陷,也成为近代扬州衰落的结构性诱因。

扬州屠城后的移民新政,展现了中国古代社会灾后重建的制度智慧与内在局限。政策设计中"控制与激励"的平衡艺术、"传统与变革"的融合尝试,为当代城市治理提供历史镜鉴。未来研究可深入挖掘民间文书、商会档案等新材料,特别关注女性移民、手工业技术传播等微观层面,以更立体地呈现特殊时期的社会重构过程。这段跨越血腥与重生的历史启示我们:任何移民政策的终极价值,在于能否培育出具有生命力的社会生态系统。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。