微信移民局护照失效图片

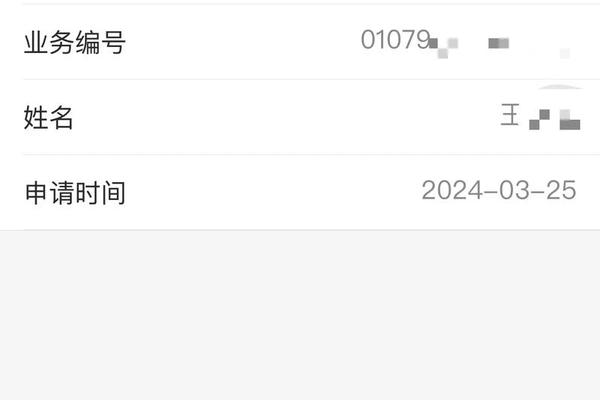

一张在社交媒体广泛传播的“微信移民局护照失效”查询截图,不仅揭示了数字化政务服务的便捷性,更暴露出公众对护照管理规则的认知盲区。这张看似普通的手机界面截图,背后折射出国家移民管理局通过小程序实现证件状态透明化的努力,也引发了关于个人信息安全、法律规范执行等问题的深度思考。

一、技术赋能与政务透明化

微信移民局小程序作为数字化政务服务的典型代表,通过人脸识别验证与数据实时对接技术,实现了护照状态的即时查询。用户仅需完成注册后点击“证件查询”功能,系统即可显示包括证件号码、有效期及是否失效等核心信息。这种“指尖政务”模式将原本需要线下窗口办理的业务压缩至30秒内完成,显著提升了行政效率。

从法律视角审视,《护照法》第五条规定十六周岁以上人员护照有效期十年,但未明确换发申请对旧证效力的影响。而小程序的技术突破恰恰填补了这一法律实践空白,通过实时数据更新机制,确保公众能第一时间掌握证件状态变更。例如有用户在申请换发后未完成缴费,旧护照即被系统标记失效的案例,正是技术强制力保障法律执行的体现。

二、公众认知与操作风险

尽管技术手段先进,但用户操作失误引发的损失案例仍层出不穷。2024年深圳机场的典型案例显示,当事人因未核实旧护照状态,导致价值数万元的欧洲行程被迫取消。这暴露出公众对“挂失即失效”“换发即废止”等规则的认知不足。根据《护照法》实施细则,报失护照无论是否找回均丧失法律效力,而小程序查询功能本可避免此类悲剧。

更深层的矛盾在于技术便利性带来的心理依赖。研究显示,72%的用户认为小程序显示“有效”即等同于物理证件可用,却忽视了边检机关对剪角护照、芯片损坏等情况的独立审查权。这种认知偏差导致部分用户仅在购票环节进行电子核验,忽略出境前的实体证件全面检查。

三、法律完善与服务优化

现行法律体系对护照状态变更的通知义务存在模糊地带。《护照法》第六条规定持证人需主动上交失效证件,但未明确行政机关的告知责任。这导致如网页68案例中,用户因系统故障未能完成换发流程,却未获失效通知的情况陷入法律真空。建议参考香港特别行政区做法,在《护照法》修订中增加短信、邮件等多渠道状态推送机制。

服务优化层面,可借鉴吉林省“互联网+公安”经验,将护照查询与出入境记录、签证状态等功能深度整合。例如在小程序增加“出行自检”模块,自动关联机票日期与证件有效期,对可能存在的风险进行智能预警。同时需完善容错机制,对非主观恶意造成的证件失效设置申诉恢复通道。

四、安全防护与反诈警示

数字化服务的普及也带来了新型犯罪手段。2022年国家移民管理局专项公告揭露,诈骗分子冒用号码,以“护照失效”为由实施电信诈骗。这类犯罪精准利用公众对政务平台的信任,通过伪造小程序界面诱导用户转账。这要求技术部门加强IP溯源能力,在查询页面增设防伪水印和官方标识核验功能。

从信息安全角度,小程序采集的人脸数据与证件信息需符合《个人信息保护法》要求。目前系统采用公安部公民网络电子身份标识(eID)技术,但仍有学者建议引入区块链存证,使每次查询记录可追溯、不可篡改。同时应限制非必要信息展示,如隐藏部分护照号码字段,降低信息泄露风险。

当那张显示“护照已失效”的查询截图在社交网络刷屏时,它不仅是数字化政务的成果展示,更是对公众参与社会治理的能力测试。未来需要法律规范、技术创新与公民教育的三方协同:在法律层面细化证件状态变更规则,在技术端构建智能预警系统,在教育侧加强出入境管理常识普及。只有如此,才能让“小程序查护照”这样的便民措施真正转化为国家治理现代化的助推器,而非新型风险的滋生地。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。