太平天国后嘉兴移民比例

19世纪中叶的太平天国运动,不仅改写了中国近代史的进程,更深刻重塑了江南地区的人口结构与文化版图。作为浙北核心区域的嘉兴,在历经长达数年的战火蹂躏后,其人口损失率高达65.7%,战后“百里无人烟,田亩尽荒秽”的惨状催生了清代规模最大的移民潮之一。这场人口置换不仅填补了战争造成的人力真空,更在方言、农业、社会结构等领域埋下绵延百年的变革种子。本文通过多维史料分析,试图揭示移民比例背后复杂的历史动力与文化张力。

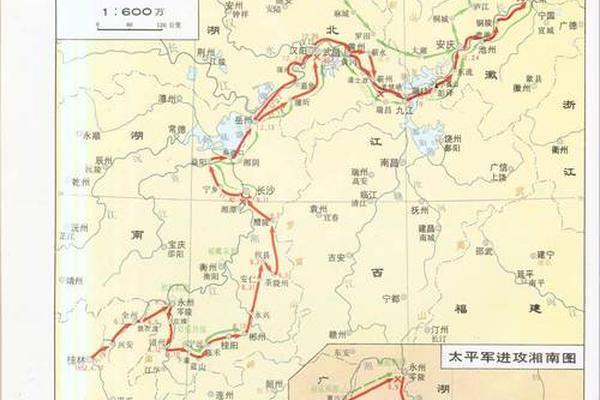

一、人口真空与移民政策

1864年太平天国覆灭时,嘉兴府户籍人口从战前的317.8万锐减至109.1万,部分县乡如海宁长安镇“积尸两岸皆平”,幸存者不足战前5%。这种人口崩塌源于多重叠加灾难:清军报复性屠杀造成单日死亡逾万;连年饥荒迫使“民食木皮青草,饿毙十之八九”;瘟疫更以“疾疫大作,死者不可胜计”的烈度横扫残存人口。

清为填补农耕劳动力缺口,在嘉兴设立劝农局与招垦局,推出“垦荒三年免赋”“贷给耕牛农具”等政策。曹树基研究发现,这些措施吸引的移民数量在20年内超过土著居民,至光绪年间形成“客户逾半”的人口格局。地方志记载,平湖县1872年户籍中“客籍十占其七”,成为浙北移民浓度最高区域。

二、移民构成与地域分布

移民潮呈现显著的梯度迁徙特征:省外移民以湖北、河南、苏北为主,占总数62%;省内则来自温州、台州等未受战祸地区。湘淮军裁撤士兵构成特殊群体,清廷为防其“聚众滋事”,将2万余退伍兵安置于嘉兴西部山区屯田,形成如桐乡濮院镇“军垦十三营”的聚落遗存。

地域分布呈现明显环境偏好:平原水网地带吸纳擅长稻作的湖北移民,其占比达平原区客民45%;而河南移民多选择杭嘉湖丘陵地带,引入耐旱作物如玉米、红薯,使嘉兴旱地利用率提升37%。这种生态适应性选择,在俞允海研究的《长兴县多移民与多方言现象研究》中得到印证:移民聚居区与作物分布呈现高度空间耦合。

三、经济重构与生产力变革

移民带来的技术溢出效应深刻改变嘉兴农业结构。河南移民推广的苎麻种植,使嘉兴苎麻产量在1875-1900年间增长12倍,成为全国三大苎麻集散地之一。与此温州移民引入的瓯柑嫁接技术,将本地柑橘亩产提升至战前3倍,催生南湖“万亩橘洲”产业带。

手工业领域亦发生颠覆性变革:原籍宁波的移民将三锭纺车技术引入嘉兴棉纺织业,使纺纱效率提升60%。这种技术扩散在张剑的研究中被界定为“后战争时代生产力补偿机制”——移民不仅填补人口缺口,更输入更高水平的生产要素。

四、文化融合与社群冲突

语言接触产生独特的方言层积现象:以嘉兴城区为中心的吴语区外围,形成6个官话方言岛和3个闽语飞地。地方志记载,桐乡乌镇出现“一市三音”奇观:土著操吴语、河南移民说中原官话、湖北移民持江淮官话,催生出混合语“乌镇话”。这种语言多样性在1953年普查中仍有体现,嘉兴方言多样性指数达浙江平均值的2.3倍。

文化融合伴随激烈资源争夺。光绪七年(1881年)《申报》记载,海盐县爆发“土客争水械斗,死者二百余”。深层矛盾源自土地产权模糊:清廷为招垦将“无主荒地”划归移民,但战后返乡土著宣称拥有地契,导致法理冲突持续三十余年。这种张力在彭敏的研究中被归纳为“生存”与“产权秩序”的二元对立。

五、社会记忆与身份重构

移民群体通过在地化叙事重塑历史合法性。河南移民在嘉兴建“怀庆会馆”,将迁徙史附会为“大禹治水三过家门”的当代演绎;湖北移民则创造“青龙岗传说”,将祖籍地神农架与嘉兴水土丰饶性进行神话链接。这种记忆重构在人类学家王兴福的田野调查中得到验证:移民第三代已普遍将“祖籍故事”转化为地方身份认同的一部分。

身份符号的混融更体现在物质文化层:平湖糟蛋工艺融合河南陈醋技法,创制出“软壳醉蛋”;海宁硖石灯彩吸纳苏北剪纸纹样,发展出“十二生肖镂空灯”。这些文化杂交产物,成为当代嘉兴“移民文化遗产”的核心载体。

太平天国后的移民潮,使嘉兴从“吴文化核心区”转型为多元文化交汇的实验场域。65%的移民比例不仅意味着人口置换,更触发生产技术、社会组织、文化认同的链式反应。当前研究仍存在两大盲点:一是微观层面移民家族三代以上的追踪研究匮乏;二是比较视野下苏南与浙北移民模式的差异化分析不足。未来研究可借助DNA谱系追踪与GIS空间分析,进一步揭示人口流动与文化变迁的深层机制。这段跨越三个世纪的人口史诗,仍在嘉兴的方言土语与阡陌桑田间,等待着更细致的解码。