外国网友谈中国移民问题

在全球化的浪潮中,中国作为新兴大国正吸引着前所未有的国际目光。随着社交媒体上“我想移民中国”的呼声逐渐增多,美国、加拿大、澳大利亚等国的网民对中国社会安全、生活便利性与文化魅力的热议,折射出中国发展模式的国际认可度提升。这种向往背后,既有对现实的误读,也隐藏着移民政策、文化认同等多重挑战。本文将从外国网友的真实反馈出发,剖析中国移民话题的复杂图景。

一、移民中国的吸引力

在美版知乎和TikTok等平台,大量外国网友将中国描述为“安全与便捷的乌托邦”。一位美国教授在社交媒体分享道:“深夜独自走在上海街头,不用担心枪支暴力,这种安全感在美国已成奢侈品。”类似观点得到加拿大退休人士吉瑞的印证,他对比上世纪90年代与现在的北京,感叹基础设施和治安水平实现了“三级跳”。

移动支付和外卖系统成为最受热议的“中国奇迹”。数据显示,美国移动支付普及率仅为50%,而中国已突破86%。日本网友山田在博客写道:“手机扫二维码就能完成所有消费,这种未来感让东京的现金社会显得过时。”这些生活方式的革新,与西方国家滞后的公共服务形成鲜明对比,成为吸引技术人才的关键因素。

二、政策困境与现实阻碍

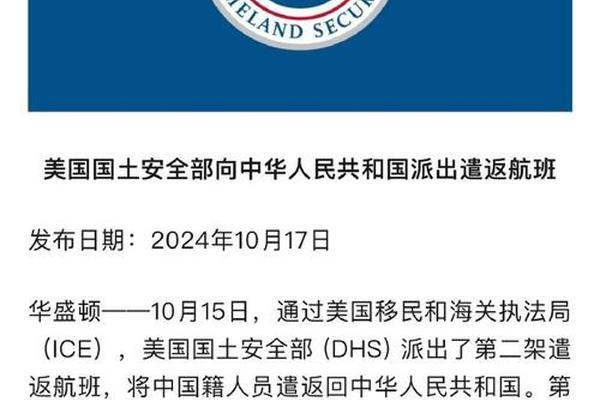

尽管民间存在移民意愿,中国却是全球绿卡发放最严格的国家之一。俄罗斯网友伊万在论坛吐槽:“我在深圳教英语十年,申请绿卡仍被要求投资500万人民币。”数据显示,中国年均发放绿卡不足千张,而美国则超过百万。这种政策设计源于对非法移民的担忧——2024年中国查处非法移民案件3.5万起,遣返7.9万人。

文化认同构成更深层障碍。小红书上的移民讨论区里,德国用户马克直言:“学习中文五年,仍不懂‘面子’背后的社交规则。”学者指出,五千年的文化积淀形成独特的社会密码,外来者需要经历“文化休克-适应-重构”的漫长过程。这种隐形门槛,导致部分移民家庭出现“逆向回流”现象。

三、国际移民格局的对比

与中国形成对照的是传统移民国家的政策转向。2024年加拿大EE快速通道分数线飙升至524分,澳洲技术移民雅思要求提高到4个7。这种“精英化”趋势下,中国相对稳定的政策环境反而成为优势。美籍工程师戴维在领英发文:“相比硅谷的裁员潮,深圳给予外籍创客的孵化支持更具吸引力。”

人才竞争依然激烈。中国技术移民仅占在华外国人总数的1.2%,远低于新加坡的28%。印度智库报告显示,中国在人工智能领域的外籍研究员占比不足5%,而美国达22%。这种差距凸显引进高端人才的紧迫性。

四、争议与反思

难民问题将移民讨论推向道德困境。某欧洲网友在Reddit发起投票,62%参与者认为中国应承担更多国际责任。但学者警告:中国仍是发展中国家,人均GDP排全球第63位,大规模接收难民可能引发社会资源挤兑。这种争议在厄瓜多尔暂停对华免签后尤为突出,该国统计显示半数中国访客非法滞留。

文化冲突的个案频现也敲响警钟。广州某国际社区调查显示,35%外籍居民曾因垃圾分类不当被处罚,17%遭遇邻里关系纠纷。这些微观矛盾提示:移民政策需要配套的社会融合机制。

五、未来发展的路径

建立分级移民体系成为学界共识。参照加拿大经验,可设置技术移民、投资移民、文化移民等通道,对人工智能、量子计算等关键领域人才实行积分优待。同时优化留学生就业政策,将目前在华50万留学生转化为人才储备。

数字治理提供新思路。深圳试点的“外籍人士服务APP”整合了签证延期、社保缴纳等48项功能,用户满意度达91%。这种“一站式”服务模式若推广,可降低制度性融入成本。

移民议题如同多棱镜,既映照出中国的国际形象变迁,也暴露出制度创新的迫切需求。在维护国家安全与文化主体性的前提下,构建更具弹性的移民政策框架,不仅关乎人才战略,更是大国责任的应有之义。当更多外国网友将“移民中国”从网络热词转化为人生选择时,这个古老文明需要以更开放的智慧书写新时代的包容篇章。