在国外留学生算移民吗吗

随着全球化的深入,留学已成为许多人追求教育和职业发展的选择。“留学生是否属于移民”这一问题常引发争议。表面上,两者都涉及跨国居留,但法律定义、身份属性及社会融入路径存在本质差异。本文将从法律界定、身份转换路径、政策关联性、社会影响四个维度展开分析,结合国际案例与学术观点,探讨留学生与移民的异同及其深层联系。

一、法律定义与身份属性差异

根据联合国定义,移民的核心标准是“以非暂时居住为目的的跨国迁移行为”。这意味着移民需以长期或永久居留为目标,而留学生的主要目的是完成阶段性学业。例如,中国留学生持F-1签证赴美学习,其签证类型属于“非移民类”,仅允许在学业期间居留,且需定期更新状态。

法律身份上,移民通常持有永久居留权(绿卡)或公民身份,享有包括选举权在内的完整公民权益;而留学生仅具备临时居留许可,受限于学习期限与工作权限。例如,美国移民法明确规定,留学生毕业后需通过OPT(实习许可)过渡,再申请H-1B工作签证,最终才能申请绿卡。这种身份差异导致留学生在社会福利、就业权利等方面与移民存在显著区隔。

二、身份转换的可能性与路径

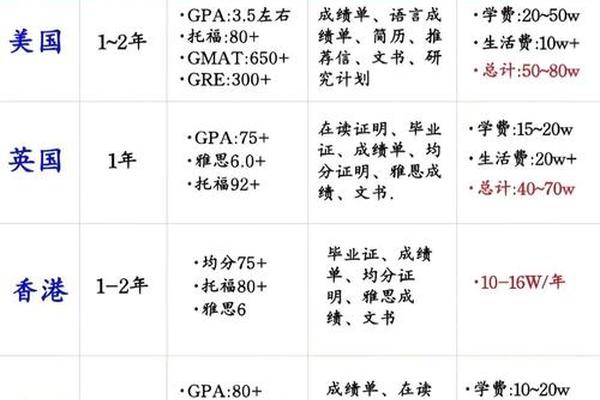

尽管留学生初始身份不属于移民,但部分人通过政策通道实现身份转换。以美国为例,约30%的STEM专业留学生通过“F1→OPT→H-1B→EB-2/EB-3”路径获得绿卡,其核心逻辑是将学术能力转化为劳动力市场需求。此类案例表明,留学经历可作为移民的跳板,但转换过程需满足严格条件,如雇主担保、职业评估及语言能力证明。

另一路径是通过投资或家庭团聚实现移民。例如,EB-5投资移民允许留学生通过资本投入快速获得绿卡,但需满足80万至105万美元的投资门槛,并创造10个就业岗位。若留学生与公民结婚,可通过家庭担保直接申请永久居留权,但需证明婚姻真实性以避免“身份欺诈”风险。

三、政策导向与路径关联性

各国移民政策深刻影响留学生身份转换的可能性。澳大利亚2025年技术移民改革将护理、教育等456个职业列为优先类别,持有相关学位的留学生可通过“SID签证”快速获得永居,成功率较普通申请者提升55%。相反,日本通过简化签证流程吸引留学生,但严格控制永居申请,要求连续居住10年且纳税记录完整。

政策差异还体现在“移民监”要求上。加拿大要求永久居民每5年住满2年以维持身份,而留学生若在毕业后申请工签,其居住时间可部分计入移民监周期。这种政策设计将留学与移民路径嵌套,形成“教育—就业—移民”的连续性通道,但需警惕政策变动风险,如美国H-1B抽签率从2019年的45%降至2025年的19%,增加了不确定性。

四、社会影响与身份认同张力

留学生的社会融入程度影响其移民意愿。研究显示,拥有本地工作经验的留学生移民意愿比无经验者高3倍,因其更易适应文化环境并建立社会网络。种族歧视与政策壁垒仍构成挑战。例如,美国OPT期间失业率超过90天的留学生需强制离境,这种不稳定性削弱了长期居留信心。

身份认同方面,留学生常处于“文化夹层”状态。一项针对中国留澳学生的研究发现,仅12%的受访者认为自己是“潜在移民”,更多人将留学视为职业增值手段而非移民途径。这种认知差异反映了目标国政策吸引力与个人发展规划的复杂互动。

结论与建议

综合来看,留学生与移民在法理上属于不同范畴,但政策设计为两者搭建了转化桥梁。未来研究可关注两方面:一是各国“留学—移民”政策的效能评估,例如STEM专业扩张是否真正缓解技术劳动力短缺;二是身份转换者的长期追踪,分析其社会贡献与文化适应模式。

对留学生而言,建议提前规划职业路径,优先选择政策友好型专业(如护理、数据科学),并关注OPT与工签的政策窗口期。对政策制定者,需平衡人才吸引与本土就业保护,避免教育产业化与移民通道的过度捆绑。唯有通过多方协同,才能实现留学与移民资源的优化配置。