唐代移民政策的负面影响

唐代移民政策在促进经济发展、民族融合及文化繁荣的也存在一系列负面影响,主要体现在社会结构、经济平衡、边疆治理及政治稳定性等方面。以下结合史料与研究,分析其具体表现:

一、逃户与流民问题加剧社会动荡

唐代自然灾害频发,灾荒移民政策虽缓解了粮食短缺,但也导致大量农民脱离户籍,成为“逃户”。例如,陈子昂《上蜀川安危事》记载,仅蜀川地区逃户就达三万余户,依附于地方豪强,脱离管控。逃户问题在唐前期持续存在,虽多次实施“括户”政策,但收效有限。安史之乱后,北方经济崩溃,流民南迁规模剧增,形成“四海无闲田,农夫犹饿死”的恶性循环,加剧了社会矛盾。

二、经济重心南移与南北失衡

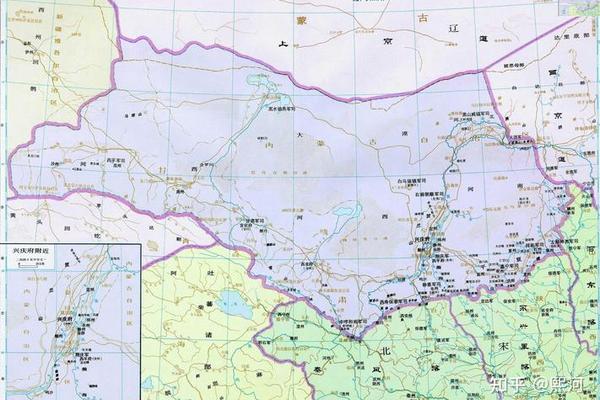

安史之乱后,北方人口大规模南迁,导致黄河流域经济衰退,而南方因劳动力涌入迅速崛起。这一转变虽推动了江南开发,但也造成南北经济结构性失衡。例如,北方农业荒废,粮食依赖南方漕运,但漕运成本高昂且易受战乱影响,导致关中地区频繁陷入粮荒,迫使朝廷多次“移都就食”洛阳。均田制破坏后,土地兼并加剧,狭乡(如关中)农民迁往宽乡(如南方)虽缓解土地压力,但未能根本解决赋税不均问题,反而加剧了贫富差距。

三、边疆治理隐患与民族矛盾

唐代边疆移民政策以羁縻府州为主,允许少数民族保留自治权,但缺乏有效的人口融合措施。例如,突厥降户被安置于河北、陇右等地,虽“全其部落”,却未实施汉人移民或通婚政策,导致民族隔阂长期存在。贞观年间阿史那·结社率叛乱及安禄山叛乱的爆发,均与边疆民族政策缺乏融合性直接相关。胡汉杂居虽促进文化交流,但也引发社会矛盾,如长安城中“胡商”特权引发本地居民不满,加剧了族群冲突。

四、政治中心频繁迁移削弱统治权威

为应对关中粮荒,唐朝皇帝多次率百官迁都洛阳就食,导致政治中心频繁转移。例如,高宗、玄宗时期共十余次“移都就食”,每次迁移需耗费大量人力物力,削弱了长安作为都城的象征意义,也暴露了中央对北方经济控制力的衰退。迁都期间行政效率下降,地方治理松散,为藩镇割据埋下隐患。

五、均田制破坏与土地矛盾激化

移民政策放宽后,原本受限制的京畿地区人口自由迁徙,导致土地分配制度(如均田制)加速崩溃。狭乡农民迁往宽乡虽缓解局部压力,但宽乡土地开发滞后,难以承载激增人口,反而引发新的人地矛盾。例如,关中农民迁至江南后,因生产技术差异和水利设施不足,初期垦殖效率低下,部分移民再度沦为流民。

唐代移民政策的负面影响根源在于制度设计的局限性:救灾移民缺乏长效安置机制,边疆政策重“怀柔”轻融合,经济重心转移缺乏全局规划。这些矛盾在安史之乱后集中爆发,成为唐朝由盛转衰的重要推手。尽管如此,其经验教训也为后世治理提供了借鉴,如宋代对南方经济的系统性开发与元代民族融合政策的调整,均在一定程度上规避了唐代的弊端。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。