印尼华裔的移民史有多少

印度尼西亚作为东南亚最大的群岛国家,其2.7亿人口中约10%具有华裔血统,形成全球第四大海外华人社群。从郑和船队停靠爪哇的15世纪,到21世纪跨境电商创业者涌入雅加达的今天,华人移民印尼的历史跨越六个世纪,交织着开拓、繁荣、迫害与复兴的复杂叙事。这段移民史不仅是东南亚地缘经济变迁的缩影,更是全球化时代族群身份重构的鲜活样本。

一、帆影与殖民:早期移民浪潮

15世纪郑和七下西洋的航海壮举,首次将大规模华人社群带入印尼群岛。据《瀛涯胜览》记载,随船队抵达爪哇的工匠与商人,在泗水、三宝垄等地建立贸易据点,形成最早的华人社区。这些早期移民以闽粤籍为主,通过胡椒、香料贸易积累财富,甚至与当地王室通婚,如16世纪爪哇淡目王国的华裔将领陈文安,其军事才能深刻影响了群岛政治格局。

荷兰殖民统治时期(1602-1942)的移民呈现新特征。东印度公司为开发种植园,系统性引入契约华工,仅1720年巴达维亚华人就突破万人规模。此时形成的"土生华人"(Peranakan)群体,既保留祭祖习俗,又融合马来语言服饰,创造出独特的峇峇娘惹文化。不过殖民者的"分而治之"政策已埋下隐患——将华人划为"东方外国人"的特殊阶层,使其成为原住民经济困境的替罪羊,1740年红溪惨案中万余华人遭屠杀的悲剧即是明证。

二、血火交织:近现代移民潮

20世纪初的民族主义浪潮重塑了移民形态。1900-1942年间,45万新客华人(Totok)涌入苏门答腊种植园,他们坚持中文教育与传统习俗,与土生华人形成文化分野。这种差异在1945年印尼独立后演变为政治危机——苏加诺推行"原住民优先"政策,1959年总统第10号令直接驱逐25万乡村华人,迫使该群体向城市商业领域集中。

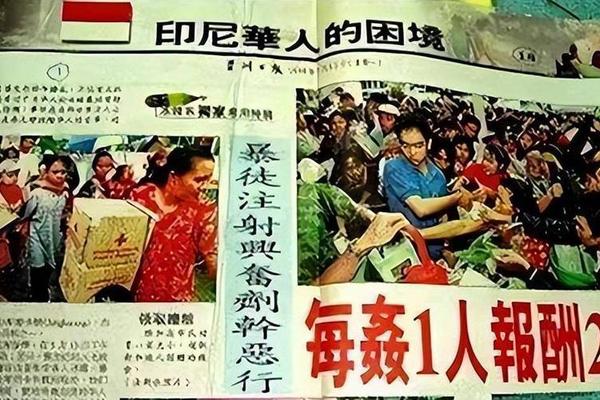

1965年"九三〇事件"引发的排华风暴,造成50-100万华人遇难,幸存者被迫放弃中文姓氏与文化标识。此时期移民出现逆向流动,约30万华人返回中国或转迁新加坡。具有讽刺意味的是,压制政策反而强化了华商的经济网络,到1980年代,林绍良、黄奕聪等华商巨头已控制印尼70%的私营经济。这种"经济显赫与政治失语"的悖论,成为理解当代印尼华裔地位的关键线索。

三、破茧重生:新世纪身份重构

1998年五月后,印尼开启民主化进程。2006年新《国籍法》承认华人为法定民族,春节被定为法定假日,雅加达华人区的中文招牌重现街头。政策松绑催生新移民潮:2024年印尼签发120万中国居留许可,既有电商从业者寻求市场红利,也有投资者追逐"黄金签证"政策。新生代华裔政治家如钟万学,虽因宗教争议折戟政坛,但其2017年竞选雅加达省长时53%的支持率,显示政治参与的突破。

学术研究揭示这种转变的深层逻辑。新加坡学者廖建裕指出,93.79%的印尼华裔已建立在地化认同,他们将祖籍地视为文化符号而非政治归属。这种认同重构体现在文化实践中——峇淡岛的妈祖巡游融合了爪哇甘美兰音乐,棉兰的华文学校将《潘查希拉》国家原则纳入必修课。移民史学者黄昆章认为,这标志着华人从"落叶归根"到"落地生根"的彻底转变。

四、挑战与机遇:全球化时代的再定位

当前印尼华裔面临双重挑战。经济层面,2024年推出的"黄金签证"要求250万美元投资,引发"门槛虚高"争议,全年仅签发471份的成绩单,暴露政策设计与市场需求的脱节。社会层面,2019年选举期间针对华商的纵火事件,提醒人们族群矛盾的隐性存在。但机遇同样显著——华裔二代在数字创业领域表现突出,Gojek创始人刘德伟、电商平台Bukalapak的梁汉源等,正以科技革新重塑族群形象。

区域经济整合带来新动力。随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效,华裔企业在中印尼贸易中的桥梁作用愈发重要。万隆的纺织华商利用中国数字支付系统,将蜡染布直送长三角消费者;泗水海鲜出口商通过直播电商,将龙虾送达重庆火锅店。这种"数字侨汇"现象,为传统移民研究提供了新的观察维度。

五、学术视角:研究范式演进

学界对印尼华裔移民史的研究历经三次范式转型。1960年代的"受害者叙事"强调迫害史,如美国学者查尔斯·科佩尔在《印尼共产主义与华人》中,将族群冲突简化为冷战博弈的副产品。1980年代,廖建裕开创的"双重认同理论",通过田野调查揭示华裔文化调适的复杂性,其1984年著作《华人少数民族的困境》在雅加达引发政策反思。

当前研究趋向跨学科整合。澳大利亚国立大学的阿米泰·埃茨ioni运用大数据分析移民谱系,发现苏门答腊华商家族网络具有"去中心化"特征;清华大学东南亚研究中心则通过GIS技术,可视化呈现移民路线与贸易走廊的空间重叠。这些创新方法,正在解构传统研究中的二元对立叙事。

六个世纪的印尼华裔移民史,本质上是跨文明对话的微观史。从殖民时代的"中间人"到改革时期的"变革者",该群体在政治压抑与经济赋权的张力中,创造了独特的生存智慧。当前,随着120万新移民的加入,这个社群正经历史上最大规模的文化重构。建议未来研究可关注三个方向:数字技术对传统宗亲组织的改造、混血华裔的身份认同光谱、以及"一带一路"倡议下的新型移民模式。正如雅加达华人谚语所言:"潮水退去方见礁石",唯有深入历史褶皱,才能理解印尼华裔如何在惊涛骇浪中筑就精神家园。

本文引用的资料来源包括:中国社科院民族学研究所关于廖建裕研究的专题报告、2024年印尼移民政策的经济数据分析、多篇探讨排华事件历史影响的学术文献,以及关于当代华裔社会地位的深度报道。