云南老君山生态移民政策

在滇东南的崇山峻岭间,文山老君山以其94.3%的森林覆盖率被誉为“北回归线绿洲”,这座“天然物种基因库”不仅是文山州70%人口饮用水的水源地,更承载着中国西南边疆生态安全的战略使命。随着人类活动与生态保护的矛盾加剧,一场以“生态移民”为核心的区域治理实践在此展开。这场涉及48个自然村、近万人口的搬迁工程,既是生态文明建设的缩影,也是中国探索人与自然和谐共生的前沿阵地。

一、政策背景:生态安全与生存压力的双重驱动

文山老君山的生态保护需求源于其不可替代的生态价值。作为滇东南最大的亚热带常绿阔叶林区,其涵养水量达110万吨/年以上,直接关系文山、砚山等6县市百万人口的水资源安全。保护区内及周边2380户居民的传统农耕、薪柴采集等生产生活方式,导致农药污染、森林盗伐等问题频发,核心区森林火灾隐患更威胁着整个生态系统的稳定。

这种生态与生存的矛盾具有深刻的历史根源。清代云南已形成“官民互补”的环保机制,如光绪年间《护林碑》规定“禁伐水源林”,民间则通过“神山崇拜”约束资源利用。但现代工业化进程打破了传统平衡,2013年调查显示,核心区箐门口村等居民点的人均耕地不足0.5亩,迫使村民过度依赖森林资源。这种不可持续的发展模式,催生了生态移民政策的出台。

二、实施机制:法治保障与民生关怀的协同

政策实施以《文山老君山保护区管理条例》为法律框架,建立三级管控体系:核心区禁止非科研活动,缓冲区限制开发强度,实验区探索生态产业。条例创新性地将财政预算与生态补偿挂钩,明确州、县财政分别按1%和0.8%比例设立专项资金,用于移民安置和替代能源推广。这种制度设计既保障了政策刚性,又预留了弹性空间。

在具体操作层面,采取差异化补偿策略。对核心区239人实施整体搬迁,按“每户54平方米住房+5万元产业扶持”标准安置;缓冲区则推行“耕地固定+封山育林”,通过沼气补贴、林下三七种植等方式减少生态依赖。这种“输血”与“造血”相结合的机制,在丽江老君山已有成功实践——当地通过发展生态旅游,使观鸟产业年收入超百万元。

三、实践成效:生态恢复与社区发展的双向突破

生态效益在政策实施十年后显著显现。文山老君山森林覆盖率提升至95.2%,消失30年的白点噪鹛重现山林,形成稳定种群。更关键的是水资源保护取得突破,盘龙河氨氮含量下降76%,保障了文山城区80万人口的饮水安全。这些数据印证了清代环保碑刻所述“养林即护水”的生态智慧。

社区发展模式也在转型中探索新路径。薄竹镇大佛殿村通过彝族风貌改造,将72户传统村落发展为生态旅游示范点,村民人均年收入从2300元增至1.2万元。这种“生态资源资本化”的实践,与国务院《全国主体功能区规划》提出的“限制开发区域绿色发展”理念高度契合。但转型过程仍面临阵痛,如庙庙湖村移民反映的就业不足问题,提示着产业培育的长期性。

四、现实挑战:制度张力与文化适应的复杂博弈

政策执行中暴露的制度缝隙值得关注。调查显示,12%的搬迁户因“房屋面积过小”“耕地租赁收益低”选择返迁,这与补偿标准与生计需求的错配直接相关。宁夏生态移民中出现的“塑料板违建”现象,在文山同样存在,反映出政策弹性与执行刚性的矛盾。

文化适应是更深层的挑战。彝族“神山信仰”与环保法规的融合需要时间,如大佛殿村通过“村规民约+文艺表演”传承生态文化,但年轻一代对传统知识的疏离加剧文化断层。这种文化生态的修复,需要借鉴历史上“乡约民碑”与官方法令的互补经验,构建更具包容性的治理体系。

五、未来路径:多维治理与科技赋能的创新探索

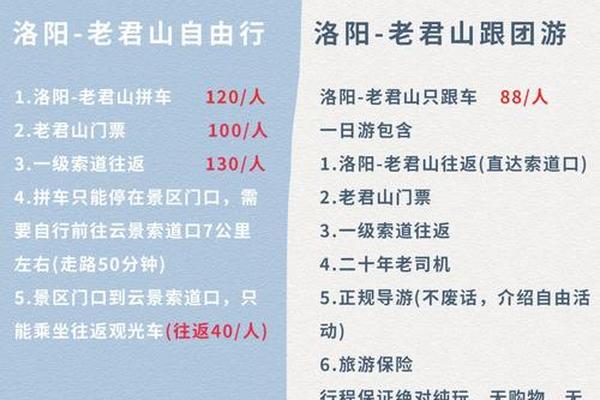

完善政策体系需从三方面突破:一是建立动态补偿机制,参考洛阳老君山“旅游反哺”模式,将门票收入的5%用于移民社区发展;二是发展“生态管家”新职业,培训村民参与森林管护,实现“保护者受益”;三是推广剑川县“政策宣传手册+土味课堂”经验,用民族语言解读环保法规。

科技创新可提供关键支撑。运用卫星遥感监测森林变化,通过区块链技术追溯三七种植过程,这些数字化手段能提升治理效能。更重要的是,需要建立跨学科研究平台,如中央民族大学正在开展的“西南边疆环境史”项目,为政策优化提供理论支撑。

云南老君山的生态移民实践,本质是在全球气候变化背景下重构人地关系的中国方案。从清代“官民共治”到现代法治保障,从被动搬迁到主动转型,这条道路既需要制度创新的勇气,更离不开对民族生态智慧的尊重。未来研究应深入探讨生态补偿的市场化机制、传统文化现代转化路径,以及跨境生态廊道建设等议题,让“滇东南绿洲”的治理经验惠及更广阔的边疆生态屏障区。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。