为什么以前内地移民香港

自上世纪中叶以来,内地与香港之间的人口流动始终是两地社会发展的重要议题。从政治动荡下的生存选择,到经济差异驱动的逐梦迁徙,再到教育、身份与制度优势的吸引,内地移民香港的浪潮在不同历史阶段呈现出复杂的动因。这种跨越边境的流动,既是个体对更好生活的追求,也折射出时代背景下制度、经济与文化的深刻互动。

一、政治动荡与生存压力

上世纪50-70年代的内地移民潮,本质上是一场生存突围。1957年广东洪灾后,因粮食短缺引发的“大逃港”事件中,单日最高纪录有近万人突破边防,民众以竹筏、木板甚至轮胎冒险渡海。据宝安县档案记载,1962年“五月大逃亡”期间,仅深圳一地就截获5.1万偷渡者,而成功抵港者达1.5万人。这些数字背后,是三年自然灾害时期内地粮食产量锐减的残酷现实——1960年广东农民人均口粮比常年减少61.25亿斤,相当于8个月断粮。

港英的边境政策在此阶段呈现矛盾性。1951年建立的“三道防线”包括铁丝网、壕沟与巡逻队,但在1974年前实施的“抵垒政策”却默许成功进入市区者合法居留。这种“半开放”策略,既维持了香港劳动力需求,又避免引发国际舆论压力。研究学者龙应台曾评价:“香港的移民史是一部求生史,每个人都在寻找政治铁幕下的呼吸空间。”

二、经济差距与制度引力

改革开放前,香港人均GDP已达内地的20倍以上。1970年代香港制造业崛起,电子、纺织业急需劳动力,吸引大批内地青年南下。据香港入境处数据,1978年通过“抵垒政策”获得身份者超3万人,占当年新增劳动人口的42%。这种经济势差在1997年后持续存在,2003年CEPA协议签署后,内地专业人士通过“输入专才计划”赴港人数年均增长18%,金融、医疗、IT领域人才占比达67%。

制度优势构成另一推力。香港税制最高个人所得税率17%,且无全球征税,对比内地45%的累进税率形成显著差异。2003年资本投资者入境计划允许1000万港元投资换居留权,吸引大量民营企业家,截至2015年暂停前共批准2.8万宗申请。经济学家指出,这种“制度套利”现象反映了市场要素的自由流动需求。

三、生育权与教育通道

2001年庄丰源案判决引发“生育移民”浪潮。终审法院裁定在港出生即获居留权后,2003-2011年间逾20万“双非婴儿”诞生,占同期香港新生儿总数的37%。这一现象催生了跨境产子产业链,深圳多家医院开设“港生直通车”,单次分娩套餐价格从8万至30万港元不等。

教育优势持续吸引中产家庭。香港DSE考试可免试入读300余所海外高校,而华侨生联考录取分数线比内地低150-200分。2018年数据显示,通过留学移民者中,82%选择教育、金融等香港优势学科,毕业后留港就业率达76%。这种“教育-就业-居留”的链条,形成人才流动的闭环效应。

四、政策演变与身份博弈

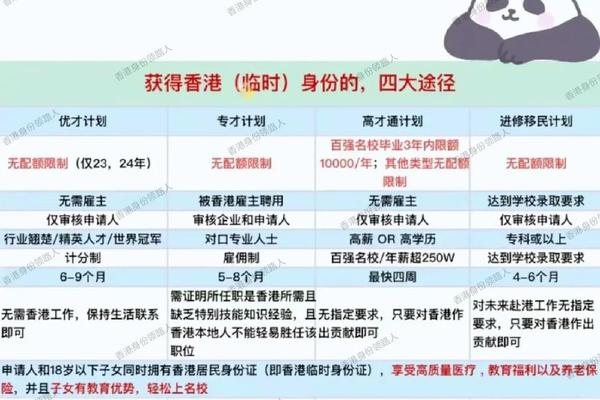

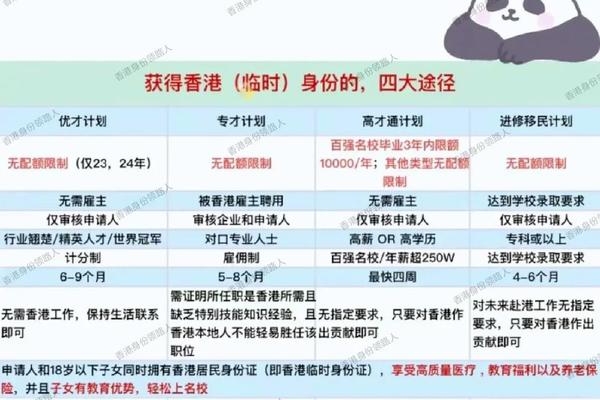

移民政策从宽松到精选的转变极具代表性。1974年“抵垒政策”的宽容,到1980年“即捕即解”的严厉,再到2006年优才计划引入积分制,反映出香港人口策略的转型。2024年新政将高才通A类签证延长至3年,并新增13所目标院校,显示人才争夺的白热化。

身份获取难度呈阶梯式上升。1997年前出生即可获籍,2015年投资移民门槛升至1000万港元且暂停,2024年优才计划综合评分需达245分中的80分,并新增“顶尖人才直通车”机制。这种变化背后是香港人口结构的深层焦虑——65岁以上长者占比预计2030年达28%,急需青壮年劳动力补充。

纵观七十余年移民史,内地赴港迁徙从生存本能演变为理性选择,政策工具从被动应对转向主动筛选。当前香港移民研究需关注两大趋势:一是大湾区融合背景下“双城生活”模式对传统移民概念的颠覆;二是全球人才竞争中香港如何平衡本土保护与开放需求。未来研究可深入探讨数字移民、跨境福利体系等新兴议题,为人口政策提供多维视角。