为什么人类不移民月球了

1969年阿波罗11号登月时,尼尔·阿姆斯特朗在月球表面留下的脚印曾点燃全人类对星际移民的想象。然而半个世纪过去,月球基地仍停留在科幻小说中。从NASA的阿尔忒弥斯计划延期到商业航天公司重心转向近地轨道,月球移民的愿景似乎正被现实引力牢牢束缚。这种看似矛盾的现象背后,究竟隐藏着怎样的深层逻辑?

技术壁垒难以突破

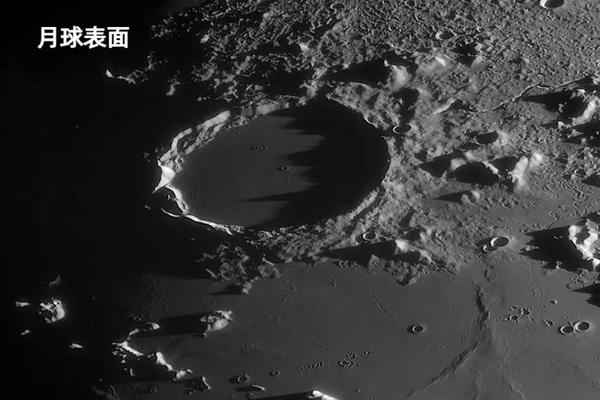

月球表面极端环境构成多重技术挑战。昼夜温差达300℃的严酷热循环,会使常规材料在14个地球日的白昼中膨胀,又在同样漫长的黑夜收缩开裂。NASA材料科学家艾琳·墨菲的研究显示,现有航天合金在模拟月面环境中仅能维持300小时的结构完整性,远低于建立永久基地所需的十年标准。

辐射防护更是个无解难题。月球缺乏大气层和磁场,宇宙射线剂量是国际空间站的2.6倍。欧洲空间局2023年的模拟实验表明,现有防辐射材料若要将月面居住舱辐射量降至安全范围,需要建造厚达3米的混凝土墙体——这相当于将每平方米建筑重量提升至8吨,完全突破现有运载火箭的承载极限。

经济成本远超预期

建立自给型月球基地的预算规模令人却步。麻省理工学院太空经济实验室估算,维持4人规模的永久基地每年需要消耗62亿美元,这还未计入初期建设的480亿美元基础设施投入。对比国际空间站1500亿美元的累计投资,月球开发的成本效益比显然难以说服主要航天国家。

商业航天的逐利本质加剧了这种困境。SpaceX的星舰系统虽将单次发射成本降至1.5亿美元,但要将1吨物资送达月面仍需支付9000万美元。贝佐斯蓝色起源公司前工程师大卫·汤普森坦言:"在可预见的三十年内,月球资源开采的经济回报率无法超越地球稀土矿场。"

生态闭环尚不成熟

封闭生态系统是月球移民的核心技术瓶颈。中国月宫一号实验室2018年的密闭实验显示,在完全隔绝的生态舱内,氧气循环系统的崩溃风险在第289天陡然上升至47%。植物光合作用产生的氧气纯度不足,导致实验志愿者出现血氧饱和度下降等生理异常。

水资源的可持续获取同样困难重重。虽然月球两极存在冰沉积物,但日本隼鸟2号探测器的分析数据显示,这些冰层混杂着剧毒的高氯酸盐,净化处理将消耗相当于冰量35%的能源。美国行星学会专家萨拉·琼斯警告:"任何水资源处理系统的轻微故障,都可能引发致命的多米诺效应。"

国际合作动力不足

地缘政治格局的变化削弱了太空合作基础。与冷战时期美苏太空竞赛不同,当前主要航天国家的战略重点呈现分散化特征。美国专注火星探测,中国着力建设天宫空间站,俄罗斯则将资源投向核动力航天器研发。这种战略错位导致2015年签署的《月球村公约》至今未获任何一个航天大国正式批准。

商业航天公司的竞争态势进一步割裂技术标准。SpaceX的月球着陆器接口与蓝色起源系统存在11%的兼容差异,欧洲阿丽亚娜火箭的数据协议又自成体系。这种技术藩篱使得任何跨国月球基地计划都面临难以调和的标准冲突,正如国际宇航联合会主席帕斯卡尔·埃伦弗罗因德所言:"我们正在用21世纪的技术重建20世纪的巴别塔。"

社会争议未解

月球移民的法律真空引发深层忧虑。《外层空间条约》关于"不得主张天体主权"的规定,与基地建设必需的资源开采权存在根本矛盾。哈佛大学空间法研究所2022年的模拟法庭显示,若两个国家同时在月球赤道区域建立基地,可能引发87项未决法律争议,从领空划分到废弃物管理都缺乏裁判依据。

人类生理适应性的风险同样触目惊心。长期月球重力(地球的1/6)会导致骨密度每月流失1.2%,肌肉萎缩速度是国际空间站的3倍。约翰霍普金斯大学医学院的追踪研究表明,在月面停留12个月的宇航员,其骨质疏松症状需要在地球接受长达5年的康复治疗。

当我们将这些碎片拼合成完整图景,就会发现月球移民的停滞本质上是人类文明发展阶段的客观映射。在能源利用效率未实现数量级突破、国际治理体系尚未进化到行星尺度之前,月球的荒凉表面注定难以承载人类定居的梦想。或许正如阿波罗17号指令长尤金·塞尔南离开月球前说的那句:"我们离开,是为了以更成熟的姿态归来。"未来的突破方向可能在于:开发基于月壤的3D打印建筑技术降低建设成本;建立跨国月球资源管理委员会破解法律困局;通过基因编辑技术增强人体太空适应能力。只有多领域协同创新,才能让那个悬挂夜空的银色天体,真正转变为人类文明的新边疆。