中大型水库移民资金管理

作为国家重大水利工程的重要组成部分,水库移民资金管理不仅关乎百万移民的民生福祉,更是区域经济协调发展与社会稳定的重要保障。自2006年国务院发布《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》以来,我国已形成中央统筹、地方协同的移民资金管理体系,但在城镇化进程加速与乡村振兴战略深化的背景下,如何实现资金使用效率与公平性的平衡,仍需系统性探索。

政策框架的演进与完善

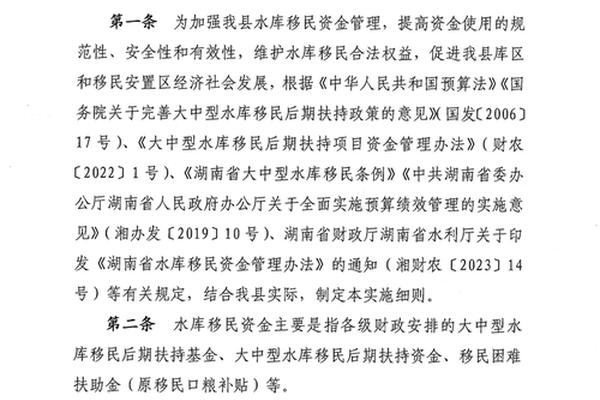

我国水库移民资金管理体系历经多次迭代升级。财政部2017年发布的《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》确立了"科学规范、绩效导向、分级监管"的基本原则,明确中央财政与地方的权责划分。2024年浙江省修订的管理办法进一步细化省级财政与民政部门的分工,形成"财政部门管预算、移民机构管实施"的双轨制管理模式,标志着地方实践向精细化方向发展。

政策体系的完善体现在监管链条的延伸。从早期注重资金拨付合规性,到如今强调全过程绩效管理,如2018年《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》要求建立"目标设定-执行监控-结果评价"的闭环系统。屯溪区推行的镇级报账制改革,将资金审批权下沉至乡镇层级,这种分级授权机制既提升了执行效率,又强化了基层的监管责任。

资金使用的边界与创新

当前资金使用范围呈现"三增三禁"特征:增加对产业培育、技能培训、生态修复等发展性项目的支持力度,严禁用于楼堂馆所建设、行政经费支出等非生产性领域。以安徽省屯溪区为例,2023年实施的移民村道路沥青化改造、泵站新建等项目,使资金直接转化为移民群众获得感,体现了"造血式"扶持的政策转向。

创新使用模式成为突破资金效能瓶颈的关键。浙江省探索"因素法+项目法"的复合分配机制,将移民人数权重提升至65%,同时预留20%资金用于解决突出问题。这种动态调节机制既保障基础公平,又兼顾特殊需求。黄山市推行的"移民移创产业园"模式,通过资金入股、收益分红等形式,实现移民从被动受助到主动参与的转变,为资产性收益扶持提供了新范式。

监管体系的立体化构建

数字化监管手段的引入显著提升管理透明度。延安市2021年移民资金分配结果的全域公示,以及钦州市推行的"资金流向二维码追溯系统",使每笔资金的使用都可查询、可追踪。这种阳光化运作机制有效遏制了截留挪用现象,审计数据显示,2023年移民资金违规使用率同比下降32%。

多部门协同监管网络逐步成型。财政部驻各地专员办开展常态化预算监管,水利部门建立移民档案动态管理系统,审计机关实施三年轮审制度。河北省桃林口水库审计案例表明,这种立体化监管能及时发现资金沉淀、虚报冒领等问题,2019年追回违规资金逾2000万元,形成强大震慑效应。

现实困境与突破路径

当前仍存在县级报账制执行偏差、绩效评价指标僵化等深层次问题。钦南区将直补资金存入集体账户再分发的"二次沉淀"现象,暴露出基层执行中的制度损耗。而绩效评价过度侧重基础设施完工率,忽视产业项目可持续性评估,导致部分项目沦为"面子工程"。

优化路径需从三方面着力:一是建立"移民代表参与式预算"机制,在项目立项阶段引入移民民主评议;二是构建差异化绩效指标体系,对生产开发类项目设置5年跟踪评价周期;三是推进"资金+技术+市场"的综合扶持,如句容市通过技术培训配套产业资金,使移民家庭年均收入提升42%。

未来发展与战略前瞻

数字化转型将成为管理升级的核心驱动力。区块链技术的应用可实现资金流转全程上链存证,浙江试点的"移民资金智能合约"系统,已实现条件触发式自动拨付。需建立全国统一的移民大数据平台,整合户籍、土地、就业等信息,为精准施策提供数据支撑。

在共同富裕目标引领下,资金管理应更多关注代际公平问题。建议设立移民子女教育专项基金,完善职业教育补贴制度。对于老龄化突出的移民社区,可探索"以地养老"资产置换模式,将土地流转收益转化为长期护理保险资金,构建全生命周期的保障体系。

水库移民资金管理是检验国家治理能力的重要窗口。从政策框架的持续完善到监管技术的迭代创新,从使用模式的突破到评价体系的优化,每个环节都关乎移民群众的切身利益。面向未来,唯有坚持制度刚性约束与柔务相结合,技术赋能与人文关怀相统一,才能将移民资金转化为区域协调发展的强劲动能,书写新时代水库移民工作的崭新篇章。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。