中国移民需要身份证吗吗

在中国境内生活的外籍人士和归国华侨,其身份认证问题一直是社会关注的重点。随着中国对外开放程度的加深和国际人才引进政策的优化,身份证件制度逐渐形成多元化格局。从外国人永久居留身份证到出入境证件身份认证平台,不同群体通过差异化的法律路径实现身份合法化,这既体现了国家治理的精细化,也为移民群体融入中国社会提供了制度保障。

一、外国人永久居留身份证的功能与申请

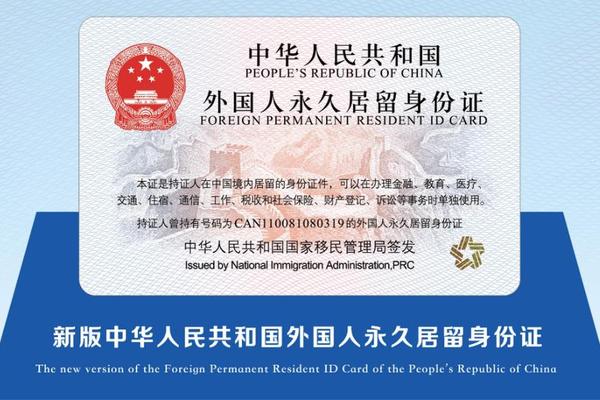

2004年实施的外国人永久居留制度,通过2017年技术升级形成具备芯片识别功能的身份证件。新版证件不仅嵌入了与中国公民身份证相同的加密技术,还实现了与社保、医疗、金融等民生系统的全面对接。持卡人可办理银行开户、交通购票、社保缴纳等事务,疫情期间更可凭此免签出入境,真正实现了“一卡通”便利化。

申请该证件需满足严格条件:就业类申请者需连续4年持有工作许可并缴纳年收入60万元以上的个人所得税;投资类需达到特定金额标准;特殊人才需获得省级以上部门推荐。材料审核涵盖无犯罪记录证明、健康检查报告等7类文件,尤其对税收凭证和雇主资质审查极为严格,确保引进人才与经济发展需求高度契合。

二、华侨身份认证的数字化转型

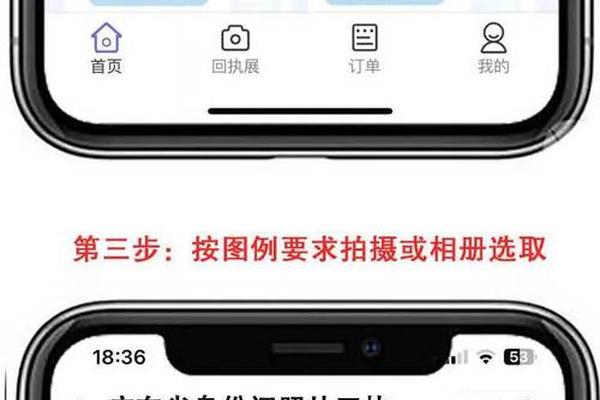

针对未恢复户籍的归国华侨,国家移民管理局2021年推出的出入境证件身份认证平台具有里程碑意义。该平台通过实名核验、生物识别、芯片读取三重认证机制,使护照具备等同于身份证的法定效力。华侨凭此可在线办理35项政务服务和线下享受医疗挂号、高铁购票等民生权益,解决了因身份证过期或遗失导致的“数字鸿沟”问题。

具体应用场景包括:在支付宝绑定境外银行卡实现单笔200元以下免手续费支付;通过“交管12123”APP在线处理交通违章;使用电子健康卡预约三甲医院专家号等。这种数字化解决方案不仅降低了行政成本,更使华侨群体在移动支付普及率达86%的中国社会获得实质性生活便利。

三、入籍申请与居民身份证获取

根据《国籍法》规定,外国人入籍需满足近亲属关系、长期定居或特殊贡献三类条件。典型案例显示,原外籍华人若曾持有中国护照,可通过户籍注销证明申请恢复国籍,而诺贝尔奖得主等顶尖人才可走特殊通道。成功入籍者需在30日内办理户口登记并申领居民身份证,其法律权利与原生公民完全一致。

但实践中存在双重审查机制:公安部需核查申请人是否已自动丧失原国籍,地方则要确认其无危害国家安全记录。这种审查往往导致审批周期长达12-18个月,且近五年数据显示,每年成功入籍者不足200人,反映出政策执行的高度选择性。

四、法律体系与政策演进

从1985年《外国人入境出境管理法》到2023年新版“五星卡”启用,中国移民证件制度经历三次重大变革:2004年确立绿卡框架,2017年实现技术升级,2020年试点电子认证。这种演变既顺应了全球化人才流动趋势,也体现出从管控为主向服务导向的治理理念转变。

现行法律体系形成三层架构:《出境入境管理法》规定基础权利,《外国人永久居留审批管理办法》细化申请流程,《出入境证件身份认证管理办法》则填补了短期居留者的制度空白。值得关注的是,2024年新修订的《外国商务人士指引》首次将移动支付接入纳入政策文本,标志着数字化服务成为移民管理的新维度。

五、现实挑战与发展建议

当前制度仍存在区域差异:上海等地将个税门槛设定为社平工资6倍(约60万元),而中西部省份通常要求30-40万元。这种不平衡导致85%的绿卡持有者集中在长三角和珠三角地区,加剧了人才分布的结构性矛盾。

建议从三方面优化:首先建立全国统一的积分评估系统,将学术成果、投资效益等量化指标纳入考核;其次扩大自贸区试点政策,允许外籍科研团队集体申领居留证件;最后完善跨境数据流动机制,使海外学历、职业资格等证明文件可通过区块链技术实现跨境核验。

中国移民身份证件体系的完善,既是国家治理能力现代化的体现,也是构建人类命运共同体的重要实践。通过持续优化技术手段、平衡安全与便利、拓宽政策覆盖面,中国正在为全球人才流动治理提供独具特色的解决方案。未来研究可着重分析粤港澳大湾区等特殊区域的制度创新,以及人工智能在移民服务中的应用前景,这将为政策制定提供更具前瞻性的理论支撑。