中国移民美国有用吗现在

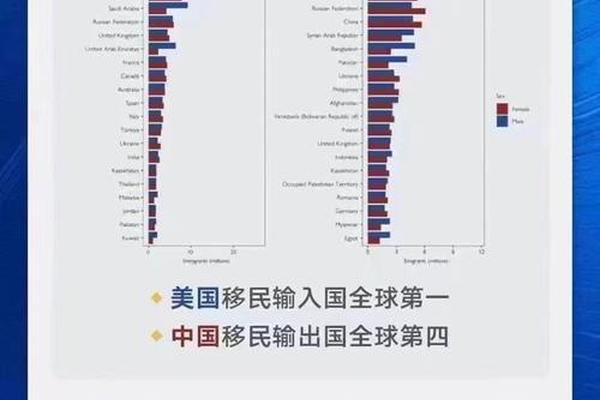

在全球化与中美关系交织的复杂背景下,中国移民美国的选择始终牵动着无数家庭的心弦。当前,美国移民政策历经特朗普时代的紧缩与拜登的调整后,呈现出职业移民优先、高技能人才受捧的新趋势。这一选择是否真正“有用”,不仅取决于政策窗口期的机遇,更需从个人发展、教育资源、社会融入等多维度综合考量。

一、政策环境:机遇与门槛并存

近年来美国移民政策呈现显著波动。特朗普曾通过限制H-1B签证审核、延长亲属移民排期等措施,使中国移民人数在2016-2018年间下降超20%。而拜登执政后,职业移民配额增加至每年14万,EB-1A杰出人才类别的审批周期缩短至8-12个月,NIW国家利益豁免申请标准也有所放宽。2025年新政更明确STEM领域人才、初创企业家可享签证优先审批,投资移民最低门槛降至50万美元。

但政策红利背后仍存隐忧。根据移民政策研究所分析,美国对中国大陆移民的英语水平要求持续提升,61%的移民存在语言障碍,这直接影响职业发展与社会融入。共和党可能重新掌权的政治风险,使政策延续性存疑。如米勒等强硬派人士重返决策层,可能重启意识形态审查机制。

二、教育资源:名校通道与代际困境

美国K-12公立教育免费制度及常春藤盟校资源,吸引着74%的中国移民家庭。数据显示,中国留学生占美国国际生总数的34%,其中43%选择STEM专业,毕业后通过OPT实习签证转换身份的比例达21%。2025年新政将STEM专业OPT期限延长至36个月,为技术移民创造缓冲期。

但教育优势伴随代际挑战。第二代移民面临文化认同撕裂:78%的华裔青少年需同时应对SAT备考与中文传承压力,亚裔细分法案更使大学录取隐性门槛提升。私立学校年均3.5万美元的支出,也让中等收入家庭陷入“教育军备竞赛”。

三、经济机会:收入增长与职业天花板

移民美国的经济效益呈现分化态势。高技能群体年薪中位数达9.8万美元,较国内同岗位提升300%。硅谷科技公司中,华人工程师占比17%,EB-1C跨国公司高管签证使管理层跨境流动更便捷。而投资移民群体通过EB-5项目,可享受乡村地区项目10%的税收减免政策。

但职业晋升存在隐形壁垒。尽管51%华人从事管理岗,但仅有6%能进入财富500强企业董事会。餐饮、物流等传统行业更面临工会准入限制,华资企业雇员医保覆盖率比本土企业低22%。

四、社会融入:多元包容与文化冲突

美国社会的开放性与华人社区成熟度形成支撑。纽约、旧金山等地的唐人街提供从中医诊所到中文媒体的完整服务体系,福建籍移民通过同乡会获得创业贷款的成功率达68%。跨文化婚姻比例从1990年的9%升至2024年的31%,显示社会接纳度提升。

但深层文化冲突依然显著。68%的第一代移民无法适应“个体主义”职场文化,遭遇“竹子天花板”现象。疫情期间亚裔仇恨犯罪激增380%,使32%的华人家庭考虑回流。社区安全指数显示,华人聚居区财产犯罪率比白人社区高41%。

五、身份配置:资产保护与税务风险

移民的身份价值在财富管理中凸显。通过EB-5投资获得绿卡后,可建立离岸信托规避CRS金融信息交换,实现全球资产配置。美国非全球征税政策使非居民海外收入免缴联邦税,房产税抵扣额度最高达1万美元。

但税务合规成本不容忽视。FATCA法案要求申报所有海外账户,遗产税最高税率达40%。2025年IRS加强跨境资产审查,华人通过“赠予”方式转移资产的避税空间被压缩。数据显示,高净值移民税务筹划年均支出约7.2万美元。

总结与建议

当前中国移民美国的“有用性”,本质是个人资源与系统风险的动态博弈。对于顶尖科研人才、新兴产业创业者,美国仍能提供短期内难以替代的发展平台;但中等收入群体需警惕“机会成本陷阱”,语言障碍、文化冲突可能抵消表面收益。

建议决策前进行三维评估:一是政策敏感度测试,关注2025年大选后H-1B抽签制度改革动向;二是代际损益分析,测算子女教育收益与父母养老成本的平衡点;三是建立风险对冲机制,通过L-1签证等过渡方案保留回流可能性。移民不应是人生目标的终点,而是资源配置最优解的实现路径。