中国移民的历史背景简介

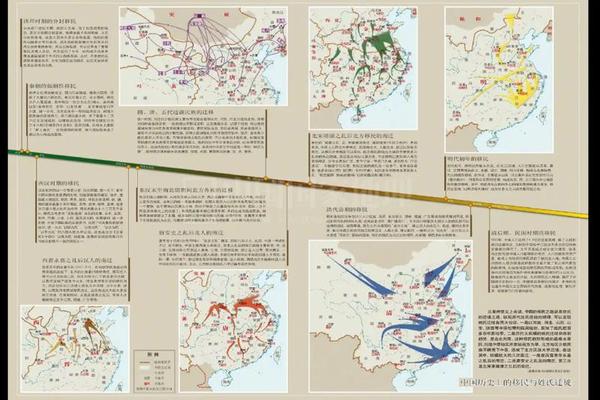

中国移民史是一部跨越数千年的恢弘史诗,从商周时期因政治动荡的族群迁徙,到近代工业革命催生的跨国流动,移民始终是中华文明发展的重要驱动力。他们不仅是土地的开拓者、文化的传播者,更是民族融合与世界交流的桥梁。无论是丝绸之路上的商旅,还是南洋群岛的拓荒者,中国移民以独特的生存智慧与坚韧精神,在历史长河中书写了波澜壮阔的篇章。

一、古代移民的起源与动因

早在商周时期,中国已出现大规模移民现象。《中国移民史》记载,商朝末年周灭商之际,商朝军民曾乘竹筏东渡大海,部分流落中南美洲。这种早期移民多与政治动荡相关,如秦朝徐福率数千童男童女东渡扶桑的传说,既反映了统治者对长生不老的追求,也暗含了人口压力下的官方移民策略。

汉代至南北朝时期,移民类型呈现多元化特征。汉朝日南郡居民因苛政逃至屈都昆,体现了民众对生存权的抗争;而南北朝时期新加坡出土的梁朝年号石碑,则见证了宗教传播与商贸活动带来的文化输出。葛剑雄教授指出,古代移民可分为“生存型”与“发展型”两类,前者为躲避战乱饥荒,后者则追求经济机遇或政治抱负。

二、中古时期的迁徙浪潮

唐宋时期形成了中国移民史的关键转折点。唐朝高僧义净等人赴佛逝国取经,僧人孟怀业选择留居海外,这种宗教移民促进了佛教文化的跨地域传播。五代十国时期,黄巢起义失败者逃亡苏门答腊,成为最早有明确记载的东南亚华人社群。

宋元之际的移民更具规模性与组织性。南宋宝庆年间《诸蕃志》记载蒲甘国建有武侯庙,印证了西南边疆移民的文化影响;元朝汪大渊《岛夷志略》则详述华侨在婆罗洲、真腊等地的聚居形态,揭示出“海丝”贸易网络下的人口流动规律。此时移民已形成“北人南迁”与“华人出海”的双向流动格局,为明清移民模式奠定基础。

三、近代移民潮的爆发与转型

19世纪中叶的战争揭开近代移民序幕。据统计,1840-1949年间超过1500万华工以“契约劳工”形式被输送至美洲、东南亚等地,仅东南亚华人就从17世纪初的10万激增至20世纪40年代的850万。这种被迫移民与殖民经济需求直接相关,如美国中央太平洋铁路工程中,华工死亡率高达10%,却仅获白人工资的三分之一。

同期国内出现三大自发移民潮:走西口者突破杀虎口向蒙古草原迁徙,闯关东民众以年均48万的速度填充东北旷野,下南洋群体则构建起横跨马六甲至吕宋的商贸网络。这些移民不仅缓解了华北地区的人地矛盾,更催生了包头、哈尔滨等新兴城市,重塑了中国经济地理版图。

四、海外华人的文化建构

海外移民创造了独特的文化融合模式。明朝郑和下西洋时期,巨港宣慰使施进卿之女“施大娘子”在爪哇传播教,形成华人社群;清初越南会安港的“大唐街”,既保留福建会馆与关帝庙,又发展出“妇女主市”的本土化贸易模式。这种“在地化”策略使华人文化既保持内核又适应环境。

现代研究表明,海外华人通过教育投资强化文化传承。20世纪80年代以来,华人子女高等教育入学率普遍高于居住国平均水平,这种“教育移民”策略既提升社会地位,又维系了文化认同。但庄国土教授也指出,过度强调族群特性可能导致社会融入障碍,需在传统与现代间寻求平衡。

五、现代移民治理的挑战

新时代中国面临双向移民治理难题。2019年出入境人次达6.7亿,其中外国人入出境9767.5万,涉及工作、留学、婚姻等多重需求。国家移民管理局的成立标志着治理体系专业化,但“三非”(非法入境、居留、就业)问题仍考验执法能力,2021年云南边境查处的非法务工案件同比增加23%。

数字化技术为治理创新提供可能。复旦大学戴鞍钢教授建议建立移民大数据平台,整合公安、外交、人社等多部门数据,实现从“被动管控”向“主动服务”转型。同时需完善《外国人永久居留管理条例》,借鉴新加坡积分制经验,建立更科学的移民准入机制。

纵观中国移民史,从被迫迁徙到主动开拓,从个体求生到群体共荣,移民始终是国家发展的晴雨表。当前需在三个方面深化研究:一是移民文化遗产的数字化保护,如建立华侨家谱数据库;二是跨境人口流动的经济效应量化分析;三是“一带一路”背景下移民政策的适应性改革。唯有在历史纵深中汲取智慧,方能构建更具包容性的移民治理体系,让移民继续成为文明进步的推动者。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。