中国移民局会限制移民么

在全球人口流动日益频繁的背景下,中国作为世界第二大经济体,其移民政策的动态始终牵动着国内外视线。近年来,国家移民管理局通过精准化政策调控,既展现出吸引国际人才的开放姿态,也强化了对非必要跨境流动的规范化管理。这种看似矛盾的“双向调节”,实则折射出中国在人口流动治理中寻求安全与发展平衡的战略智慧。

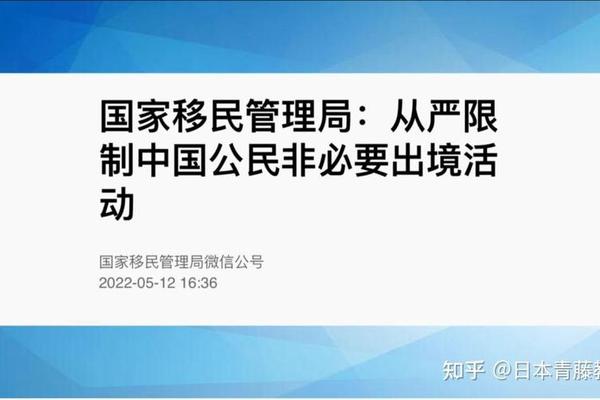

一、国家安全与疫情管控的双重约束

新冠疫情期间,国家移民管理局实施的“从严限制非必要出境”政策引发广泛关注。2021年8月起,通过暂停普通护照换发、限制旅游签证审批等措施,将年度出入境人次从2019年的6.7亿骤降至2022年的1.28亿。这种临时性管控手段,既是对“外防输入”防疫需求的响应,也体现了对公民海外安全的保护。

从制度设计层面看,2024年新修订的《中华人民共和国出境入境管理法》明确将“危害国家安全”“可能造成社会秩序混乱”等情形纳入限制范围。数据显示,2024年通过边检拦截的非法出入境人员同比增长32%,反映出监管力度的持续强化。这种风险防控优先的治理逻辑,与全球主要经济体在反恐、防疫等领域的政策取向具有一致性。

二、人才引进与政策优化的动态平衡

与限制性措施形成对照的,是面向高层次人才的制度性开放。2024年实施的240小时过境免签新政,将停留时间延长至10天,覆盖口岸从39个增至60个,并允许在24个省份跨区域活动。这种“地理空间+时间窗口”的双重扩展,为商务人士创造了价值约120亿美元的年均经贸机会。

在永久居留领域,2020年《外国人永久居留管理条例》征求意见稿虽引发争议,但后续落地的细则显示:博士学历申请者工作年限从5年缩短至3年,投资移民门槛从200万美元降至100万美元。更具突破性的是2024年推出的“琴澳旅游签注”,通过“团进团出”模式实现跨境自由流动,标志着区域一体化移民管理取得实质性进展。

三、社会争议与公共讨论的治理张力

政策调整引发的社会反响不容忽视。2020年永居条例征求意见期间,网络平台出现超200万条讨论,核心争议集中在“超国民待遇”与“文化冲击”两个维度。中央民族大学田方萌教授指出,这种焦虑源自中国从传统移民输出国向目的国转型中的身份重构,需要建立更完善的社会融入机制。

现实数据印证了这种转型的复杂性:虽然中国已吸引72万外籍常住人口,但仅占人口总量的0.05%,远低于印度(0.38%)和韩国(2.26%)。全球化智库(CCG)研究显示,中国高技术移民占比从2015年的12%提升至2023年的28%,但人才净流失率仍达1.7:1,凸显政策优化空间。

四、制度创新与技术赋能的未来路径

数字化改革正在重塑移民治理模式。2024年试点推出的出入境证件“全程网办”覆盖20个城市,将审批时限压缩至7个工作日,线上办理量占比突破65%。更值得关注的是生物识别技术的应用,北京大兴国际机场部署的E-Gate系统使旅客通关时间缩短至12秒,错误识别率降至0.003%。

在制度创新层面,2025年提出的“移民管理能力建设三年规划”明确三个方向:建立积分评估体系、完善难民甄别机制、试点区域性移民配额。这些举措借鉴了加拿大经验,但植入了“分层分类、精准施策”的本土化特色。正如国家移民管理局发言人所述,政策设计始终在“开正门”与“堵偏门”之间寻求动态平衡。

开放与安全的辩证统一

中国移民政策的演进轨迹揭示出清晰的治理逻辑:以国家安全为底线,以经济发展为驱动,以技术创新为支撑。当前政策既非“全面限制”,也非“门户大开”,而是通过精细化的制度设计实现流动效率与社会效益的最大化。未来需要重点关注三个维度:建立移民社会融入指数评估体系、完善跨境数据流动监管框架、探索粤港澳大湾区移民管理先行区。在全球化逆流涌动的当下,这种兼具审慎与开放的治理智慧,或许能为国际移民治理提供新的范式参考。