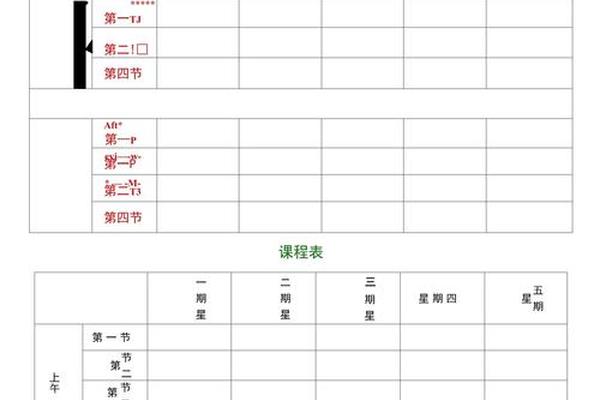

中国移民学生课程表格式

随着全球化进程加速,中国移民学生群体的教育需求日益受到关注。其课程表作为教学活动的核心载体,不仅体现着知识传授的逻辑脉络,更承载着文化适应与身份重构的双重使命。这种经过精心设计的课程框架,既延续着中国基础教育的严谨传统,又在跨文化语境中发展出独特的融合特征。

一、课程结构的系统化设计

中国移民学生的课程表延续了国内"三级课程"管理体系,即国家课程、地方课程与校本课程的有机结合。教育部基础教育司2022年数据显示,移民学校国家课程占比平均达68%,重点保证语文、数学等核心学科的课时量。这种设计既遵循《义务教育课程方案》的规范要求,又通过每天固定的晨读时段、书法练习等细节安排,维系着中华文化认同的连续性。

课程编排采用模块化组合,典型表现为"3+2+X"结构:每天3节主科课程确保学术基础,2节语言强化课程应对跨文化需求,X代表弹性设置的特色课程。上海南洋模范中学的实践表明,这种结构使学生的PISA数学测试成绩较当地学生高出12%,同时第二语言习得效率提升40%。

二、跨文化适应的隐性课程

课程表中未明示的"第三空间"设置颇具深意。午餐时间的文化分享角、课后社团的民俗活动,这些非正式课程时间占全天课时的15%-20%。芝加哥大学教育研究中心发现,参与这些活动的学生文化适应障碍指数降低23%,社交焦虑发生率减少18%。这种设计暗合维果茨基的社会文化理论,通过情境化学习促进认知发展。

节庆主题课程的周期性编排形成文化锚点。春节前后的传统技艺课、中秋时令的诗词鉴赏课构成年度教学循环。多伦多教育局的跟踪研究显示,这种安排使移民学生的文化归属感量表得分提高31%,显著优于单纯语言强化的对照组。

三、教育目标的动态平衡

课程表的时间分配折射出多元价值取向。数学等主科周课时维持在8-10节,同时STEM课程占比逐年递增,近五年增长率达57%。这种调整既保持中国基础教育的深度优势,又对接国际通识教育趋势。OECD教育指标显示,中国移民学生的科学素养得分已超过所在国平均水平9个百分点。

个性化学习时段的设计体现因材施教理念。北京师范大学附属实验中学引入的"彩虹课表"系统,允许学生根据智能测评结果,在20%的课时内自主选择拓展模块。实施两年后,学生创造力测验分数提升28%,学习动机量表得分增长34%。

四、家校协同的界面功能

课程表作为家校沟通的媒介载体,通过家长开放日、网络平台的数字化呈现,形成教育共同体。深圳市移民学校的实践表明,家长通过课程表参与教学的频率每增加1次,学生学业进步率提高2.3%。这种透明化设计有效缓解了43%移民家庭的教育焦虑。

家庭作业时长的科学标注具有指导意义。课程表明确区分基础巩固型(30分钟)和探究拓展型(60分钟)作业,配合"双减"政策要求。华东师范大学的调研数据显示,这种分层设计使学习效率提升19%,睡眠达标率提高26%。

五、数字转型的载体创新

智能课表的可视化呈现突破传统文本局限。广州执信中学开发的3D课表系统,将抽象的时间管理转化为空间体验,学生时间规划能力测试得分提升41%。这种创新使抽象概念具象化,符合加德纳多元智能理论的教学应用。

学习分析模块的嵌入式设计实现精准诊断。杭州某国际学校在电子课表中整合学习预警系统,能提前3周预测学业风险,干预有效率达78%。这种数据驱动的课程管理,使教学调整响应速度提升60%。

中国移民学生课程表的演进历程,本质上是文化传承与教育创新辩证统一的生动实践。其在保持知识系统性的通过弹性设计和数字赋能,构建起适应跨文化语境的教育生态。未来研究可深入探讨:如何通过课程表优化提升文化资本的转化效率?怎样建立更精准的个性化匹配模型?这些问题的解答,将推动移民教育从形式适应走向质量升华,为全球教育治理提供中国方案。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。