中国移民去国外的人多吗

在全球化浪潮的推动下,中国已成为全球第四大移民输出国。根据联合国《世界移民报告2022》数据,截至2020年,中国海外移民存量已达1046万人,而2022年这一数字攀升至1073万,年均增长率超过10%。这一现象不仅反映了个人对多元化生活方式的追求,更折射出经济全球化、人口流动趋势与社会结构变迁的复杂互动。从北美到东南亚,从传统发达国家到新兴经济体,中国移民的足迹遍布全球,其背后既有经济机遇的吸引,也隐藏着文化适应、政策博弈与身份认同的深层挑战。

一、移民规模与全球地位

中国移民的绝对数量在全球移民版图中占据显著位置。根据国际移民组织(IOM)统计,2024年全球国际移民总数约为2.81亿,其中中国移民占比约3.6%,超过1000万人。这一规模虽低于印度的1800万和墨西哥的1100万,但已远超俄罗斯、菲律宾等传统移民大国。值得注意的是,中国移民增速呈现爆发性特征——2022财年上半年,美国接纳的中国移民数量同比暴增106%,达到3.3万人,占其移民总数的7.4%。

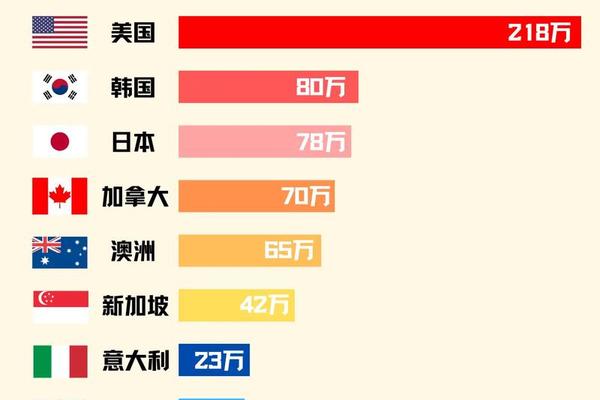

从区域分布看,亚洲和北美是主要目的地。联合国数据显示,约48%的中国移民选择东亚与东南亚国家(如韩国、日本、新加坡),另有39%流向欧美地区。这种“近邻优先”的格局既受地理文化相近性影响,也与区域经济一体化进程密切相关。例如,韩国因对中国朝鲜族的特殊政策,吸引超过70万中国移民,数量甚至超过其本土延边朝鲜族人口。

二、主要目的地与区域特征

美国始终是最具吸引力的移民目标国。截至2024年,在美中国移民存量达218万,主要集中在加利福尼亚、纽约等经济发达地区。EB-5投资移民项目是重要通道,新法案将投资门槛降至80万美元,且无排期限制,促使高净值人群加速流入。教育移民占比显著,约90%亿万富豪选择将子女送往美国接受教育。

亚洲国家中,日本和新加坡的移民政策呈现差异化特征。日本通过“经营管理签证”吸引创业者,仅需500万日元(约30万人民币)注册资本即可申请居留权,这种低门槛策略使其成为中国中产阶层的新选择。而新加坡凭借17%的个人所得税率和无遗产税政策,成为富豪资产配置的首选,2024年其中国移民数量突破45万,占外籍人口的18%。

三、驱动因素的多维分析

经济因素仍是核心驱动力。2023年亨氏咨询公司报告显示,中国高净值移民人数达1.85万,同比增加30%,他们通过海外资产配置规避国内经济波动风险。例如,海底捞创始人张勇移民新加坡后,企业市值增长超千亿,印证了税收政策对商业决策的影响。对于中产阶层,日本“经营管理签证”允许同时经营中日业务,这种“双轨生存”模式契合全球化商业需求。

教育与环境压力构成隐性推力。中国高考人数在2024年达到1353万,竞争强度促使约65万家庭选择移民澳大利亚、加拿大等国,通过华侨生联考实现升学路径优化。环境问题同样不容忽视,世界银行数据显示,中国PM2.5年均浓度是美国的2.8倍,这直接推动20%的移民决策。

四、社会影响与争议焦点

资金外流引发监管担忧。国际反洗钱组织估算,中国每年通过非法渠道外流资金超1万亿人民币,其中移民资产转移占较大比重。典型案例包括SOHO中国潘石屹向美国高校捐赠6亿元,此类行为加剧了社会对财富转移的争议。对此,学界呼吁借鉴美国弃籍税制度,将弃籍成本从当前250元提升至资产净值比例制。

文化融合与人才流失并存。首尔大学研究表明,韩国年轻一代对中国移民的社交距离感指数从2008年的0.8升至2018年的0.86,反映出文化冲突的加剧。而中国科研人员移民导致关键技术领域人才缺口,据统计,美国顶尖人工智能专家中38%为华裔,远超印度裔的15%。

五、未来趋势与政策启示

移民目的地呈现多元化转向。孟加拉国以16万中国移民数量跻身前十,其宽松的移民政策(投资360万人民币获国籍)和潜在市场机遇吸引制造业投资者。欧洲小国通过“黄金签证”争夺中国资本,葡萄牙购房移民项目中,中国申请人占比达31%。

政策调控需平衡开放与监管。建议建立移民资产申报制度,参考加拿大“非税务居民”认定标准,对滞留国内的绿卡持有者加强税务稽查。教育领域可推广中外合作办学,如上海纽约大学模式,将人才留在本土培养。应完善《国籍法》实施细则,明确双重国籍灰色地带的执法边界。

中国移民潮的持续扩张,既是全球化红利的具体体现,也是社会发展阶段的必然产物。从美国硅谷到孟加拉达卡,不同阶层的移民选择勾勒出复杂的经济图谱。未来研究可深入探讨移民汇款对区域经济的影响,或通过引力模型量化政策变量对移民流量的作用机制。唯有在开放与规范之间找到平衡点,才能将人口流动转化为双向共赢的发展动力。