中国移民俄罗斯数据统计

中国移民俄罗斯的数据透视与社会动因分析

自苏联解体以来,中俄两国的人口流动始终伴随着经济合作与地缘政治的双重博弈。据俄罗斯联邦内务部数据显示,2016年至2021年间,平均每年仅有75名中国公民获得俄罗斯国籍,而同期俄罗斯接纳的移民总量超过690万,中国移民占比不足1.1%。这一数据背后,既折射出两国文化认同的深层差异,也揭示了移民政策、经济结构与社会心理的复杂互动。

一、移民规模与历史演变

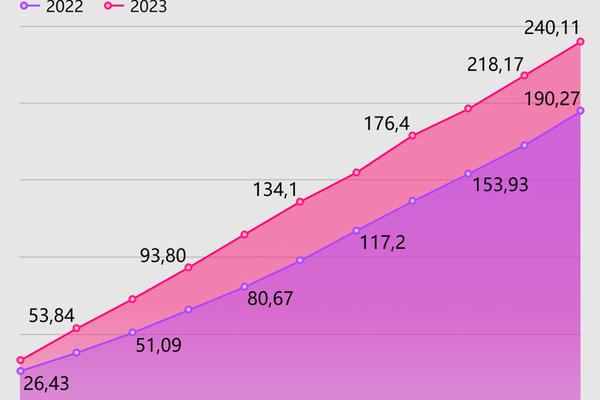

从时间维度看,中国对俄移民呈现阶段性波动。1997年至2016年的统计显示,俄罗斯共接收来自中国的移民7.3万人,其中2011年单年移民人数曾达42万,主要集中在远东地区的农业与商业领域。但这一峰值与俄罗斯土地赠予政策相关——2018年俄推出“15亩土地+5年居住”计划,试图吸引中国农民开发远东耕地,实际效果却因政策执行障碍与文化隔阂未能持续。

联合国人口司的统计口径差异加剧了数据争议。基于出生地原则的统计显示,2020年在俄中国移民约为5.5万-6.8万人,但俄罗斯国家统计局同期登记的长期居留者仅7000余人。这种统计落差源于俄罗斯将短期务工、留学人员均纳入“移民”范畴,而中国则严格区分定居与临时流动。阿·格·拉林等学者指出,这种概念差异导致俄方长期夸大“中国移民”。

二、移民类型与主要动因

中国移民群体呈现显著的职业分化特征。根据华中师范大学韩全会教授的研究,约60%的移民从事跨境贸易与服务业,主要分布在莫斯科、符拉迪沃斯托克等城市;30%为季节性农业劳工,集中在远东农业区;另有10%属于技术移民与留学生群体。这种结构反映出中俄经济的互补性:俄罗斯轻工业品需求与中国过剩劳动力的结合催生了商贸移民潮。

经济驱动仍是核心因素。2011年的抽样调查显示,83%的受访者将“收入差距”列为移民首要原因,俄罗斯平均工资约为中国东北地区的2.3倍。但文化适应成本削弱了经济吸引力——2025年俄要求移民子女通过俄语测试方可入学,语言壁垒使60%的中国家庭选择短期居留而非永久定居。

三、政策环境与法律制约

俄罗斯移民政策的保守性构成显著障碍。2000年以来,俄实施“同胞优先”政策,优先接纳前苏联国家移民,对非俄语系移民设置语言考试、历史知识测试等门槛。2025年新政进一步收紧限制:非法移民被剥夺医疗、教育等公共服务权,工作签证申请需通过指纹登记与电子档案审核。这些措施使中国劳工的合规成本增加40%,导致2020-2025年间劳务移民净流出量达3765人。

投资移民通道同样狭窄。2021年推出的“黄金签证”计划要求最低投资额1500万卢布(约合145万元人民币),但缺乏税收优惠与产权保障,实际申请量不足预期目标的15%。相比之下,中国移民更倾向选择商业环境更开放的哈萨克斯坦等中亚国家,其投资门槛仅为俄罗斯的1/3。

四、社会融合与文化冲突

文化传统与集体主义价值观塑造了俄罗斯社会的排外心理。俄罗斯科学院调查显示,29%的远东居民对中国移民存有优越感,年轻群体中这一比例升至50%。这种心理投射在政策层面,体现为2018年《外来移民文化适应性法案》要求移民参加节日活动,导致23%的中国家庭因文化冲突选择回流。

职业隔离现象加剧社会分化。中国移民多集中于批发零售(占从业者47%)与建筑施工(32%)领域,与本土居民的职业重叠度不足15%。这种经济嵌合而非社会融合的模式,使双方缺乏深度互动,进一步固化 stereotypes。

五、未来趋势与研究展望

双向移民流动正成为新特征。2025年数据显示,每年约1.1万俄罗斯公民移居中国,其中上海、哈尔滨等城市已形成万人规模的俄裔社区。这种逆流现象与中俄生活成本差异相关:北京房租收入比为32%,低于莫斯科的47%;餐饮消费成本仅为俄罗斯的64%。未来研究需关注移民网络的反馈效应,例如在华俄企对中国移民的技能需求变化。

政策优化路径可从三方面突破:其一,建立双边移民数据共享机制,消除统计口径差异;其二,试点“中俄自贸区特殊签证”,降低跨境商务成本;其三,推动文化互认项目,如互设语言考试中心。正如拉林教授所言:“移民问题不应被政治化,而需置于区域合作的框架下寻求共赢”。

纵观三十年中国移民俄罗斯的历程,数据背后交织着经济理性与文化张力的双重逻辑。移民规模的低迷既源于政策壁垒与身份焦虑,也反映出欧亚大陆地缘格局的深层变动。未来研究需突破单向度分析框架,在“一带一路”倡议下探索移民流动与区域发展的新型互动模式,这不仅是学术深化的方向,更是构建中俄命运共同体的现实需求。