中国未来好多人移民火星

一、技术基础与阶段性目标

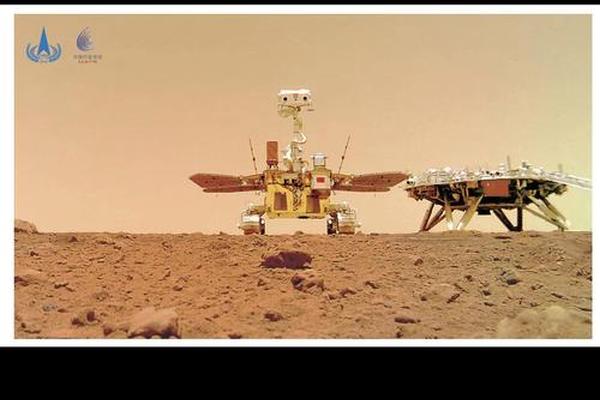

1. 火星探测任务进展

中国已通过“天问一号”任务实现了火星“绕、落、巡”的全面探测,为后续任务奠定技术基础。根据规划,2030年前后将实施“天问三号”任务,目标是完成火星采样返回,重点寻找火星上的可利用水冰资源。若发现水,将为建立长期生存基地提供关键支持。

2. 就地资源利用技术突破

中国科学家在火星土壤利用方面取得进展,例如利用模拟火星壤制备高强度纤维材料,其强度超过钢筋,未来可用于3D打印建筑模块,降低运输成本。研究团队还在探索火星土壤转化为氧气、燃料及种植植物的可能性。

3. 运载火箭能力提升

中国新一代运载火箭(如长征五号、七号)的研发大幅提高了运载能力,近地轨道运载能力达25吨,支持未来重型设备运输和载人任务。可重复使用火箭技术的突破将进一步降低火星任务成本。

二、移民时间表与挑战

1. 官方时间表

全国人大代表、航天专家孙泽洲表示,短期内(5-10年)实现火星移民“不可能”,但将时间拉长至30-50年后,随着技术积累,“一切皆有可能”。中国计划在2030年后逐步推进火星基地建设,最终实现长期驻留。

2. 关键挑战

三、国际合作与战略意义

1. 国际合作机遇

中国已向国际科学界开放“天问三号”任务合作申请,未来可能联合多国共同开发火星资源。中国在月球基地建设中的经验(如封闭生态系统)可为火星移民提供参考。

2. 战略定位

火星探索不仅是科技竞争,更关乎未来人类文明的延续。研究火星演化史有助于预警地球环境变化,而移民计划将推动新材料、能源等领域的突破。

四、公众期待与科学展望

尽管短期内大规模移民难以实现,但中国航天界正以“每一步都算数”的务实态度推进目标。网友对火星移民的期待集中在“就地取材技术”和“国际合作模式”上,认为这将是人类迈向星际文明的关键一步。

总结:中国火星移民计划尚处于科学论证与技术储备阶段,未来30-50年可能成为关键窗口期。实现这一目标需突破技术瓶颈、完善国际合作机制,并逐步验证火星基地的可持续生存能力。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。