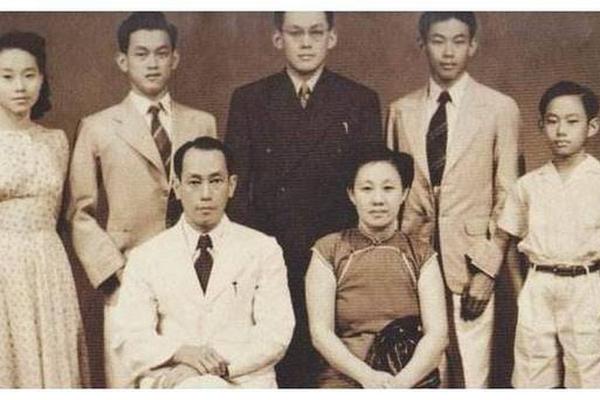

中国早年移民新加坡的人

一、早期移民阶段(19世纪前)

1. 开埠前的零星移民

早在10世纪,已有华人通过海上贸易与新加坡建立联系,但定居者极少。1819年新加坡开埠前,岛上仅有约20-30名华人,多为马来统治者天猛公的追随者,主要从事甘蜜种植和锡米提炼。此时华人多为“峇峇”(土生华人),即早期从马六甲和廖内群岛迁入的华人与当地马来人通婚的后代,他们已形成独特的文化融合,但仍保留部分华人传统。

二、19世纪移民浪潮

2. 第一波移民(1819-1840年)

新加坡开埠后,首波华人移民主要来自马六甲,以漳泉商人为主,属于“海峡侨生”(峇峇)。他们通晓英语和马来语,多担任英国殖民的买办或从事贸易,构成华人社会的上层阶级。例如陈笃生、陈金声等通过承包贸易积累财富,并参与建立庙宇和华人社群组织。

3. 第二波移民(1840年后)

战争后,中国海禁松动,大量华南贫困劳工以“契约华工”(俗称“猪仔”)形式被贩卖至新加坡。他们主要来自福建、广东、海南等省,按方言分为闽南、潮州、广府、客家和海南五大群体,从事种植园、码头搬运、矿业等体力劳动,构成中下层阶级。至1891年,华人人口激增至12万以上。

三、移民动因与社会结构

4. 推力与拉力并存

5. 籍贯分布与职业分化

移民按籍贯聚居并形成职业分工:

四、社会贡献与身份演变

6. 经济与政治影响

早期峇峇商人通过贸易积累资本,主导经济命脉,并与殖民合作参与社会治理。新客华人则成为基础建设的劳动力主力,推动新加坡从渔村发展为贸易枢纽。部分移民后裔(如佘有进、胡亚基)通过联姻或公共服务跻身社会精英。

7. 身份认同转变

早期移民自视为“唐人”,以祖籍地文化为纽带。20世纪50年代后,随着新加坡独立,华人逐渐从“落叶归根”的华侨转变为“落地生根”的新加坡公民,身份认同转向国家本位。

五、历史印记

8. 文化遗产

移民社群建立的宗乡会馆(如福建会馆、潮州八邑会馆)和宗教场所(如天福宫)至今仍是新加坡文化地标。牛车水、厦门街等地名亦保留早期华人聚居痕迹。

这些早年移民不仅奠定了新加坡的经济基础,也塑造了其多元文化社会的雏形,成为今日新加坡华人社群的根源。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。