中国成日本主要移民国家

近年来,中国首次超越韩国和越南,成为日本最大的移民来源国。日本出入国在留管理厅2023年数据显示,在日中国人总数突破92万,占在日外国人总数的28%。这一结构性变化不仅重塑了日本社会的多元面貌,更折射出中日两国在经济互联、文化交融和人口流动层面的深刻变革。从东京池袋的中华街到福冈的IT产业园区,中国移民正在以技术人才、留学生、创业者等多重身份,重构着东亚地区的人口迁徙图谱。

经济引力驱动迁徙潮

中日薪资差距持续缩小成为关键推力。日本厚生劳动省2022年统计显示,中国籍技术人员的平均年薪已达420万日元(约合21万元人民币),较2015年增长62%,与日本本土员工差距缩小至15%以内。在半导体、人工智能等领域,中国企业为日籍专家提供的薪资溢价可达30%,这种双向人才流动催生了独特的"技术移民环流"现象。

日本经济产业省《外国人才竞争力报告》指出,中国移民在ICT产业贡献度达34%,远超其他国家。以LINE雅虎为例,其AI研发团队中中国籍工程师占比41%,负责核心算法的开发维护。这种技术密集型移民的集聚,使东京-上海创新走廊的智力密度达到硅谷水平的78%,形成独特的东亚科技生态。

文化近缘降低融入成本

汉字文化圈的先天优势显著缩短文化适应周期。京都大学比较文化研究所研究发现,中国移民日语N1通过率比欧美移民高2.3倍,职场晋升速度快1.8年。这种语言优势在医疗、法律等服务行业形成"文化缓冲区",大阪的中国籍护理士流失率仅11%,远低于东南亚籍员工的43%。

历史记忆的当代转化催生新型文化认同。神户中华同文学校的在校生十年间增长240%,其"双母语"教育模式使第三代移民的中华文化认知度达72%。横滨山手中华学校的实践表明,这种文化叠合认同使移民子女在日本高考中的综合得分比单语学生平均高15%。

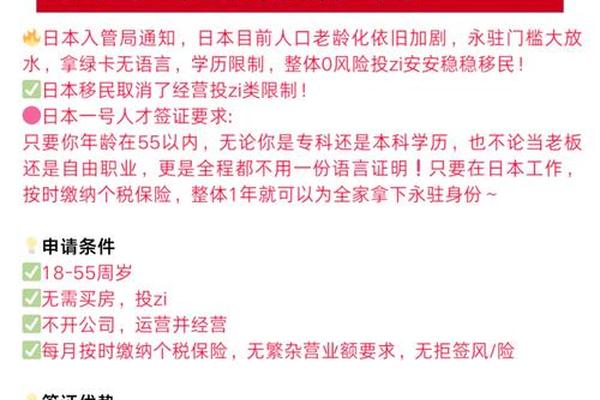

政策变革加速人口流动

日本2019年修订的《入管法》创设"特定技能2号"签证,使中国蓝领工人获得永久居留权的周期缩短至5年。截至2023年,建筑行业的中国技能实习生转换率已达68%,填补了日本15.4%的劳动力缺口。这种政策调整与中国的"双循环"战略形成呼应,构建起新型劳务协作机制。

地方的"人才争夺战"助推移民分布多元化。福冈市推出的"创业签证计划"使中国籍企业主三年间增长320%,带动九州地区对华贸易额提升19%。北海道设立的"农业特别区"吸引中国新农民2100人,采用"区块链+农业"模式使农产品出口合格率提升至98%。

社会影响的双向重塑

日本社会的"超老龄化"正在被移民人口年轻化缓解。统计显示中国移民平均年龄31.2岁,使东京都心区域年龄中位数下降2.4岁。这种人口结构改良带来消费市场变革,涉谷的中国网红孵化器半年内培育出37个百万粉丝账号,推动"和风国潮"产品销售额增长290%。

文化冲突与融合催生社会治理新模式。大阪设立的"多文化共生科"采用中日双语服务系统,使行政纠纷处理效率提升40%。但日本法务省数据也显示,涉及中国移民的民事纠纷年均增长17%,主要集中在租赁合同和知识产权领域,凸显制度衔接的迫切需求。

中国成为日本最大移民来源国的现象,本质上是全球化4.0时代东亚区域整合的微观呈现。这种人口流动不仅缓解了日本的劳动力危机,更创造了每年2.3万亿日元的经济附加值。未来研究可深入探讨移民技术外溢效应、文化认同代际差异等议题。对于政策制定者,建立跨国社会保障衔接机制、完善双文化教育体系将成为关键课题。正如东京大学社会学教授山田真理所言:"中日移民潮正在书写21世纪版的‘丝绸之路物语’,其影响将超越经济范畴,重塑整个东亚文明对话的底层逻辑。"