中国历史上的移民日本人

跨越沧海的中国移民:中日文明交融的千年纽带

中国与日本一衣带水,移民活动自先秦时期便已萌发。从徐福东渡的传说到遣唐使的文明互鉴,从秦汉工匠的技术传播到近代劳工的血泪史,移民群体始终是中日文化交流的活水。他们不仅推动了日本社会的技术革新与制度完善,更在历史长河中构建起跨越民族与地域的文化认同。这些移民的历史,既是一部东亚文明的交融史,也是人类迁徙与文明演进的微观镜像。

一、古代移民的四次浪潮

秦汉时期的技术先驱

公元前3世纪,徐福率三千童男童女东渡的传说,成为中日移民史的文化符号。司马迁《史记》记载的“平原广泽”之地,被日本学界普遍认为是九州地区。更切实的移民活动始于燕齐民众为避战乱分南北两路迁徙:燕人经朝鲜半岛渡海,齐人则直航日本。汉武帝设乐浪郡后,汉人进一步向半岛南部扩散,最终抵达日本列岛。1784年福冈出土的“汉倭奴国王”金印,印证了东汉时期官方往来的存在。

魏晋南北朝的家族迁徙

五胡乱华时期,中原望族为避战祸大规模东迁。据《日本书纪》记载,四世纪末弓月君率秦人120县归化,至五世纪已发展成1.8万人的技术集团,主导养蚕制丝与土木工程。汉献帝玄孙阿知王更率2040名族人渡海,其子孙衍化为原田、高桥等日本大姓,将造纸、酿酒技术传入日本。这些移民多自称秦汉皇室后裔,通过技术贡献逐步跻身统治阶层。

二、技术文化的跨海传播

生产技术的革新力量

秦人集团将大型水利工程技艺带入日本,京都盆地最早的灌溉系统便出自其手。公元794年建造平安京时,秦忌寸都岐麻吕担任“少工”,大内里宫殿群建在秦氏旧宅遗址之上。养蚕业则由弓月君部族推动,至雄略天皇时期已形成规模化生产,丝绸成为日本对外贸易的重要商品。

文字信仰的深度融合

吉备真备与空海分别借鉴汉字楷书与草书,创制片假名与平假名,使日本文字系统实现质的飞跃。移民带来的道教与佛教思想深刻影响神道教发展,秦氏建造的贺茂神社与广隆寺成为宗教融合的典范。稻荷神从秦人族神演变为全民信仰,至今日本仍有12万座稻荷神社。

三、近现代的劳工血泪史

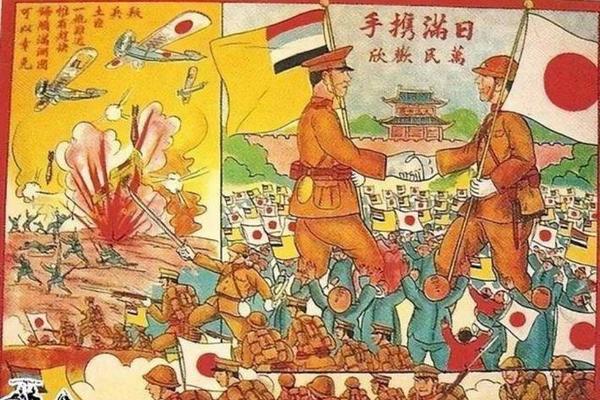

二战强征的黑暗篇章

1931-1945年间,日军强征超千万中国劳工,其中4万余人被运往本土。花冈事件中,986名劳工在北海道的非人待遇下仅存活118人,耿谆领导的遭血腥镇压。日本外务省档案显示,6000余名“病故”劳工实则遭虐杀,遗骸中的弹孔与骨折印证了暴行。

民间自发的求生迁徙

20世纪初,温州人掀起了赴日务工潮。1922年日本华工中温州人占比达30%,主要从事雨伞贩卖与码头搬运。1923年关东大地震后,553名温州人在排外屠杀中遇难,幸存者被迫大规模返国。但仍有如唐步律家族般扎根日本,通过三代努力从肉铺经营发展到连锁餐饮业。

四、文化认同的双向构建

移民后裔的身份传承

辰韩人作为秦朝移民后裔,四世纪再度迁徙日本,将“ハタ”(波旦)的发音融入日语。京都秦氏持续六百年主持祇园祭,其族谱至今记载着徐福东渡传说。这种历史记忆的传承,使得日本古代史书将移民集团视为文明开化的象征。

当代的文化反思与补偿

1990年代花冈事件幸存者发起跨国诉讼,推动日本于2022年承诺支付650亿日元赔偿。民间团体开展遗骨送还运动,学者重新梳理移民历史,试图修正“去中国化”的史学倾向。这些行动既是对历史创伤的疗愈,也是对文化根源的再确认。

五、现代移民的政策转向

劳动力引进的制度化

面对少子老龄化危机,日本2023年新政将特定技能签证扩展至14个行业,护理、建筑等领域完全开放。高端人才积分制优化后,研究者最快一年可获永住权。这种政策转变,与古代朝廷引进技术移民的逻辑形成历史呼应。

文化融合的新挑战

当代移民面临语言障碍与职场文化差异。东京的华人社区通过“日中交流会”等活动促进双向理解,药妆店打工、中文教学成为新移民主要职业路径。这种民间自发的文化调适,与古代移民通过神社、节庆融入日本社会的模式异曲同工。

文明对话的永恒命题

从徐福船队到技能实习生,移民史见证了中日关系的复杂面相。技术传播塑造了日本物质文明,文化交融孕育了独特的精神传统,而近代苦难则警示着和平的珍贵。当前日本学界对“渡来人”研究的深化,以及民间自发的历史反思,为未来研究提供了新方向:口述史料的抢救性采集、移民后裔的基因溯源、技术传播的跨学科考证等领域亟待开拓。唯有正视移民史的多维图景,才能为东亚文明共同体建设提供历史镜鉴。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。