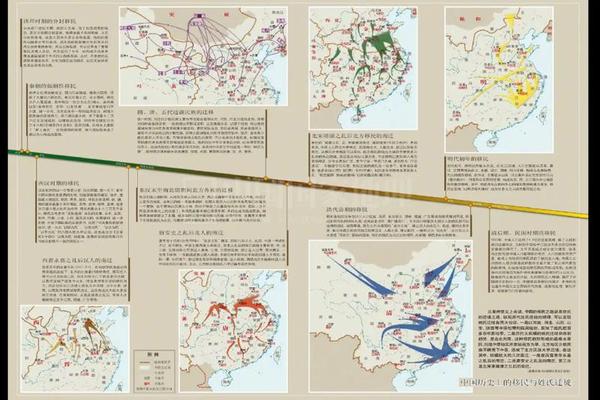

中国历史上有哪些移民潮

中国历史上的移民潮是文明演进的重要载体,既是生存压力的产物,也是文化融合的动力。从古代中原南迁到近代“闯关东”,从下南洋的艰辛到改革开放后的全球化流动,每一次人口迁徙都深刻改变了社会结构、经济形态和文化格局。这些跨越千年的移民轨迹,不仅塑造了中华民族的多元性,更成为理解中国历史发展脉络的关键线索。

一、古代中原南迁

靖康之乱后的南宋移民堪称古代最大规模的人口重构。1127年金兵攻陷汴京,北宋灭亡引发持续百年的南迁浪潮,超过90万北方民众涌入江南。杭州作为南宋都城,移民比例高达三分之二,形成了“西北人以驻跸之地,辐辏骈集,数倍土著”的特殊社会结构。这场迁徙不仅带来人口红利,更重塑了江南经济格局——北方移民引入小麦种植技术,促使南宋调整税收政策,推动江南从“鱼米之乡”向多元农业转型。

山西洪洞大槐树移民则是主导的典型。元末明初的连年战乱使华北“千里无鸡鸣”,明太祖朱元璋强制迁移山西人口填补中原。这场持续半个世纪的移民涉及18省500余县,形成了“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”的集体记忆。移民政策带来农业复苏,但强制迁徙也造成文化断裂,方言、习俗在迁徙过程中发生变异,催生出独特的移民文化形态。

二、近代生存迁徙

“闯关东”作为持续时间最长的移民运动,展现了民间自组织的强大生命力。1651-1949年间,超过3000万山东、河北民众突破清廷封禁政策,通过陆海两路进入东北。他们开发了52万平方公里耕地,建立“放山采参、淘金垦荒”的生存模式,将东北从“龙兴禁地”转变为“天下粮仓”。这场迁徙充满风险与机遇交织的特征,既有“占上大片土地山林”的成功者,也有“客死异乡”的悲壮者,折射出传统农业社会的生存哲学。

抗战时期的经济内迁创造了特殊的工业移民范式。1937-1940年,623家沿海工厂西迁至云贵川陕,形成重庆、昆明等新兴工业中心。资源委员会在西北建立玉门油矿、兰州电厂,使西部工业产值占比从战前6%跃升至33%。这种主导的战略性移民虽具战时应急性,却为西部工业化奠定基础,更催生了“三线建设”的前期探索。

三、海外拓殖浪潮

下南洋运动开启了华人海外拓殖的千年史诗。16世纪起,闽粤移民在东南亚建立马六甲、巴达维亚等贸易据点,发展出“甲必丹”自治制度。至19世纪中叶,南洋华人已达150万,掌控东南亚70%的大米贸易和90%的锡矿开采。这些移民将中国农耕技术、宗族制度与当地文化融合,形成独特的“娘惹文化”,成为海上丝绸之路的重要纽带。

改革开放后的新移民呈现多元化特征。1978-2012年,264万留学生赴美欧深造,形成高知移民群体;同时福建、浙江等地300万劳工进入非洲、拉美,构建起全球商贸网络。与早期“落叶归根”不同,新移民更倾向“落地生根”,通过侨汇、投资反哺故乡,仅2008年侨资就占中国外资的67%,彰显全球化时代移民的双向互动。

四、区域文化重塑

移民潮深刻改变了江南文化基因。永嘉南渡使建康(南京)成为“衣冠南渡”的文化中心,北方的洛阳正音与吴语融合,形成“金陵雅言”这一新的语言标准。南宋临安城内,开封移民带来的汴梁习俗与江南传统碰撞,创造出“南料北烹”的杭帮菜系,这种文化杂交在《梦粱录》中留下生动记载。

东北地区的文化重构更具层次性。关内移民将山东快书、河北梆子与满族萨满文化结合,发展出二人转这一民间艺术形式。移民带来的土地开发模式催生“闯关东精神”,其吃苦耐劳、冒险进取的特质,成为东北地域文化的核心要素。这种文化沉淀在当代仍影响着东北人的价值取向和行为方式。

五、现代流动转型

改革开放后的三次移民潮折射社会转型。20世纪80年代的“洋插队”以劳工和留学生为主,他们在海外从事低端服务业,形成唐人街经济模式;90年代技术移民兴起,7万留美学生通过《中国学生保护法》获得绿卡;21世纪“轻移民”现象出现,高净值人群通过投资移民获取海外身份,同时保持国内事业。这种演变反映中国从人口输出国向移民循环国的转变。

移民政策的法律化进程值得关注。2012年《出境入境管理法》实施,将移民事务纳入法治轨道;2016年“海外人才签证”制度建立,标志中国从管控型向服务型移民管理转变。但相较欧美成熟的移民法规,中国在技术移民配额、归化程序等方面仍需完善,这关系到全球化竞争中的人才战略布局。

纵观三千年移民史,人口流动始终是文明发展的催化剂。古代移民巩固了多民族国家基础,近代迁徙重塑了经济地理版图,现代流动则推动中国融入全球体系。当前需建立更开放的移民治理体系:在历史维度,应加强移民文化遗产保护,如杭州方言中的古汉语遗存、东北垦荒文化遗址;在现实层面,需完善《移民法》配套措施,建立侨务大数据平台。未来的研究方向可聚焦数字时代移民模式转型,以及“一带一路”背景下的人口流动新特征,这将为构建人类命运共同体提供历史镜鉴。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。