中国历史上最重要的移民

在中国浩如烟海的历史长卷中,人口迁徙始终是推动文明演进的关键动力。从上古部族融合到当代工程移民,每一次大规模人口流动都在重塑着经济版图、重构着文化基因。这些跨越地理界限的迁徙浪潮,不仅记载着先民开拓生存空间的壮举,更暗含着中华民族兼容并蓄的精神密码。

一、先秦移民与华夏奠基

商周时期,中原部族通过"封建亲戚,以藩屏周"的分封制,将移民拓殖推向制度化阶段。考古发现显示,殷墟出土的甲骨文记载了商王频繁组织民众迁居的史实,这种有组织的移民使青铜冶炼技术从豫中平原辐射至长江流域。周公分封71个诸侯国时,每个封国都伴随着数千至数万人的迁徙队伍,形成以镐京为中心、半径达千里的文化传播圈。

春秋战国时期的移民更具主动性,管仲"相地而衰征"的政策推动齐国吸纳各国流民,造就临淄"举袂成云,挥汗成雨"的繁荣。孔子周游列国本质上也是知识阶层的流动迁徙,这种"士"的流动为诸子百家思想碰撞提供了现实基础。李峰在《西周的灭亡》中指出:"分封制下的贵族移民,实质是将宗法制度转化为空间统治的政治实验。"

二、衣冠南渡与南北融合

永嘉之乱引发的士族南迁,创造了中国历史上最深刻的文化地理重构。据《晋书·地理志》记载,建康周边侨置的徐、兖、幽等州郡达33个,北来士族在会稽郡购置的庄园面积超过当地土著十倍。这种"侨置郡县"制度不仅保留了中原文化记忆,更催生出王羲之《兰亭集序》为代表的江左新风。

移民带来的技术革新彻底改变了南方经济格局。南朝时期,北人南传的区田法使江南水稻亩产提高三倍,水力连机碓的应用让会稽郡成为全国造纸中心。陈寅恪曾评价:"南朝文化实为移植之文化,其关键在人口流动带来的制度创新。"这种南北融合最终在隋唐时期结出科举制与大运河两大制度成果。

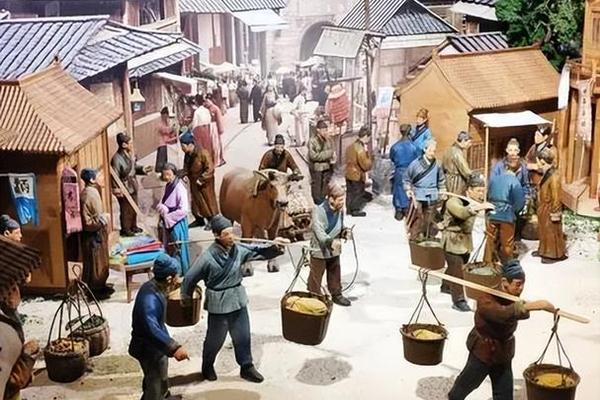

三、明清移民与边疆开发

"湖广填四川"的移民潮持续近两个世纪,据《清代四川人口史》统计,移民及其后裔占鼎盛时期四川人口的62%。移民带来的玉米、番薯种植技术,使盆地丘陵地带开发率从明末的17%跃升至乾隆末年的89%。独特的"场镇经济"在此过程中形成,重庆成为长江上游最大的移民商品集散地。

走西口与闯关东的移民则展现了民间自组织能力。晋商开辟的"茶叶之路"沿线上,归化城(今呼和浩特)的山西会馆曾同时运营47家钱庄票号。山东移民在东北创造的"烧锅制"(股份制农业),使松嫩平原在20世纪初成为亚洲最大的大豆产区。这些移民社区发展出的自治规则,为近代中国乡村治理提供了重要参照。

四、当代工程移民与社会转型

三峡工程移民作为20世纪最大规模的非自愿移民,涉及127万人口安置。移民过程中创造的"后靠安置"模式,将62%的移民安置在库区县市,形成了万州、涪陵等新兴城市集群。世界银行在评估报告中特别指出:"中国开创了大型基建项目移民安置的系统化解决方案。"

新型城镇化战略下的农民工流动,则呈现出周期性迁徙特征。国家统计局数据显示,2022年跨省流动农民工达7138万人,其创造的汇款收入占农村家庭总收入的38%。这种"候鸟式"移民正在重塑城乡关系,深圳等移民城市出现的"积分入户"制度,标志着人口管理向技术治理转型。

五、移民文化的现代启示

历史移民展现的开拓精神在当代转化为创新创业动能。深圳从边陲小镇崛起为国际大都市,正是依靠"移民红利"——常住人口中非户籍比例长期保持在65%以上。腾讯、华为等科技巨头的创始团队都带有鲜明的移民背景,印证了人口流动与技术创新的正相关关系。

面对老龄化社会挑战,日本学者提出的"移民战略"在中国引发热议。中山大学移民研究中心建议:建立梯度化的人口流动政策,包括:1)优化超大城市积分落户体系;2)扩大中西部落户吸引力;3)创新季节性移民管理机制。这些建议为新型城镇化提供了改革思路。

纵观三千年移民史,每次人口大流动都对应着文明层级的跃升。当前中国正经历从乡土中国向流动中国的深刻转型,历史经验提示我们:应当建立更具弹性的人口管理制度,将移民动能转化为发展势能。未来研究可重点关注数字经济对移民模式的影响,以及移民群体在文化认同建构中的新特征,这将是理解中国社会变迁的重要维度。