中国人在国外移民的情况

全球化浪潮下,中国与世界的互动日益紧密。作为全球第三大移民输出国,中国海外移民群体呈现出规模持续扩大、结构多元分化的特征。从技术精英到投资移民,从留学生到务工人员,超过千万的中国移民群体在世界各地构建起独特的生存网络,其流动轨迹不仅映射着个体命运的变迁,更深刻影响着国际人才竞争格局与中国社会发展进程。

一、移民规模与主要流向

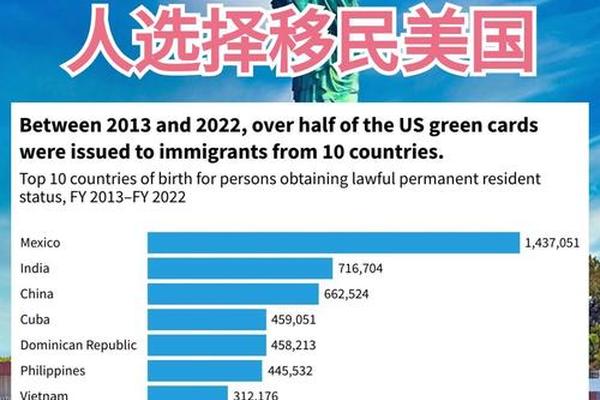

根据联合国移民署数据,中国海外移民总量已突破1000万大关,其中美国以超过500万的存量成为最大移民目的地。2020年数据显示,每4个中国移民中就有1人选择美国,加州、纽约等地的华人社区已形成完整的社会生态系统。加拿大、澳大利亚紧随其后,分别吸纳约177万和120万华人移民,温哥华、悉尼等城市华人占比超过20%,展现出显著的地域集聚特征。

移民潮的空间分布呈现梯度差异:福建、广东等传统侨乡延续"连锁移民"模式,通过亲属网络实现群体迁徙;北京、上海等一线城市则以高净值人群和技术移民为主,2023年通过EB-1A杰出人才移民美国的中国申请者同比增长38%。这种结构性分化反映出中国社会经济发展的区域不平衡性,也揭示出不同群体在全球化进程中的差异化机遇。

二、移民动因的多维解析

教育驱动构成核心推力。2023年赴美中国留学生达27.4万,占美国国际学生总数的31%,85%的EB-5投资移民家庭将子女教育列为首要考量。优质教育资源与灵活的教育体系形成强烈吸引力,尤其在中产家庭中,"教育移民"已成为突破国内升学压力的重要策略。

经济因素呈现双维作用:高净值人群通过投资移民实现资产全球配置,2023年中国申请者占全球EB-5签证的85%;技术移民则追求薪资差距补偿,美国科技行业中国从业者平均年薪达12.3万美元,约为国内同岗位的3.5倍。国内房价收入比超国际3-5倍的现实压力,促使部分中产选择"用一线城市房产置换海外永久居留权"的生存策略。

三、生活图景与融入挑战

移民群体的经济成就引人注目。在硅谷科技公司中,华裔高管占比达15%,纽约唐人街中小企业的年营业额突破60亿美元。但这种成功背后隐藏着高强度竞争压力,72%的技术移民每周工作时长超过60小时,职业发展面临"玻璃天花板"的隐形制约。

文化适应呈现代际差异。第一代移民中仅34%能熟练使用当地语言,依赖华人社区的现象普遍;而二代移民的文化认同呈现混合特征,85%的华裔青少年能流利使用中英双语,但在价值观层面呈现显著本土化倾向。这种文化撕裂在婚姻选择中尤为明显,跨族裔通婚率从1990年的12%升至2023年的41%。

四、人才流动的双向趋势

海归潮与移民潮形成动态平衡。2023年留学生归国比例达84%,较十年前提升27个百分点,其中人工智能、生物医药等领域人才回流显著。这种"智力环流"现象得益于国内创新创业政策的激励,如中关村示范区为海归人才提供最高500万元创业补贴,促使35%的归国博士选择自主创业。

跨国人才网络正在形成。移民群体中62%保持与国内的商务联系,在美华人科技协会等组织促成技术转移项目超2000项。这种"离岸创新"模式突破传统人才流动的零和博弈,深圳-硅谷"双总部"企业数量五年增长4倍,印证着移民群体的桥梁作用。

五、政策影响与社会启示

移民政策创新迫在眉睫。中国外国人口占比仅0.06%,远低于全球3.2%的平均水平,亟需建立分层移民管理体系。2024年粤港澳大湾区试点技术移民积分制,将工作签证审批时限压缩至15个工作日,此类改革对提升国际人才吸引力具有示范意义。

社会效应需要辩证看待。虽然人才外流造成年均1500亿元的人力资本损失,但移民汇款每年带回超600亿美元资金流,且海外华人专利持有量占国内国际专利总量的18%。这种"人才红利"的远程兑现,要求政策设计从单纯管控转向生态化治理。

中国移民现象如同三棱镜,折射出全球化时代的复杂光谱。当世界进入"人才战争"新阶段,如何将移民潮转化为人才环流,如何平衡个体选择与国家利益,需要构建更具包容性的治理框架。未来的研究应深入追踪移民群体的代际演变,量化分析跨国网络的经济价值,为全球化背景下的人力资源战略提供科学支撑。

本文综合参考以下数据来源:

1. 全球化智库《中国的国际移民》系列研究

2. 联合国移民署《2022世界移民报告》

3. 美国国土安全部移民统计数据

4. 领英《2024中国留学生归国求职洞察报告》