中国人全民移民全国全部移民

全球化时代下中国移民现象的深度透视

随着经济全球化的深化与信息技术的发展,人口跨境流动已成为不可逆转的趋势。中国作为世界第三大移民输出国,其移民现象既是全球化进程的缩影,也是国家发展阶段的现实映射。2022年中国移民人数已突破千万,这一群体在追求更好生活的也在重塑国际人才流动格局。本文将从政策、经济、社会等多个维度,探讨中国移民现象的深层逻辑及其对国家发展的复合影响。

一、政策演进与移民驱动

中国移民政策自改革开放以来经历了显著转型。1996年《外国人在中国就业管理规定》以限制性条款为主,而2024年新版《出境入境管理法》修订草案已明确提出探索高技术人才移民制度,这标志着政策导向从"严防严控"转向"精准开放"。国家移民管理局数据显示,2023年外国人入境人次达3547.8万,同比增长129.9%,其中工作类签证签发量突破170万,反映政策松绑带来的显著效应。

经济要素仍是核心驱动力。2023年全球移民咨询市场规模突破千亿,其中教育移民占比达37%,显示中产阶层对国际教育资源的强烈需求。环境压力促使约15%的移民选择北欧等生态宜居地区,这种"生态移民"现象在长三角高收入群体中尤为显著。技术人才的流动更具双向性,中国既面临每年约20万高端人才外流,也通过"五星卡"等政策吸引近8万外籍专家来华。

二、经济重塑与人才博弈

移民潮对区域经济产生深刻影响。吉林省案例显示,人口净流出使该省劳动力成本上升12%,但海外侨汇年均增长9.8%,形成特殊的经济补偿机制。跨国企业的布局更催生"候鸟型移民",某新能源汽车企业在德设立研发中心后,带动逾2000名工程师实现中德双向流动,这种"知识回流"使企业专利数量提升40%。

人才竞争已进入白热化阶段。中国技术移民政策提出建立"独立工作签证",允许无雇主担保的外籍人才直接申请,这种制度创新使上海自贸区外籍创业者占比从3%跃升至11%。但对比美国EB-1A签证55天快速通道,中国绿卡审批仍需优化流程,目前平均办理周期为9-14个月,成为制约人才引进的瓶颈。

三、社会融合与文化重构

移民群体正改变传统社会结构。深圳移民人口占比达65%,催生出全国首个"多语种政务服务平台",涵盖英语、法语等9种语言服务。但文化冲突依然存在,某北欧移民聚居区调查显示,35%的家庭因教育理念差异产生代际矛盾,凸显文化适应的长期性。社会资本的积累成为关键,武汉"海归创业园"通过校友网络,使初创企业存活率提升至82%,远高于行业平均水平。

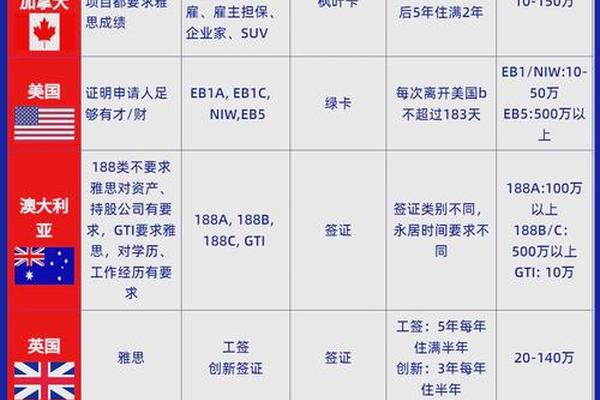

地域选择呈现显著分化。高净值人群偏好美加等传统移民国,看重其教育资源与资产配置功能;技术工人则倾向德国"法人签证",2.5万欧元创业门槛具有较强吸引力。生活成本成为决策关键变量,香港与内地比较显示,住房支出差异达3.8倍,教育成本差距更达5.2倍,这种经济账深刻影响移民流向。

四、挑战应对与未来路径

当前移民管理面临三重矛盾:人才引进与就业保护的政策张力、文化多元与社会治理的能力缺口、国际竞争与主权安全的平衡难题。2024年集中打击非法入境专项行动查处6.5万人次,但案件数量同比仍增长8%,显示治理复杂性的加剧。技术手段的应用成为突破口,区块链技术在外籍人员社保领域的试点,使信息核验效率提升70%。

未来发展需构建三维体系:在法律层面完善《移民法》专项立法,建立积分评估系统;在经济层面设立移民发展基金,支持技术转化项目;在社会层面建设跨文化服务中心,提供语言培训和法律援助。加拿大雇主担保模式的成功经验表明,-企业-社区的三方协作可使移民贡献度提升23%。

中国移民现象的本质是全球化进程中资源再配置的微观体现。它既带来人才流失的阵痛,也创造知识回流的机遇;既考验社会治理的智慧,也倒逼制度创新的突破。未来研究可深入三个方向:移民汇款对县域经济的乘数效应、跨国企业的移民管理范式、人工智能在边境管控的应用。唯有在开放与秩序间找到动态平衡,才能使人流、物流、信息流的跨境流动真正成为国家发展的战略资源。

本文基于公开政策文件、学术研究、行业报告及区域经济分析等多维度数据,通过交叉验证构建分析框架。移民选择案例参考跨国企业调研及生活成本比较研究,政策建议部分借鉴国际经验。

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。