万州移民博物馆在哪里呀

在重庆市万州区的南滨大道1561号,一座形如江边巨石的建筑静静矗立在长江之畔,这便是全国唯一以三峡移民为主题的专题性纪念馆——重庆三峡移民纪念馆(又名重庆市万州区博物馆)。作为三峡库区历史文化和移民文化的核心载体,这座纪念馆不仅以独特的地理位置串联起长江文化的千年脉络,更以建筑与历史的双重叙事,向世人诉说着131万移民“舍小家为国家”的壮丽史诗。其选址于江南新区市民广场旁,背依翠屏山,面朝长江,既是对移民工程地理原点的呼应,也是新时代城市文化地标的象征。

一、地理位置与交通网络

重庆三峡移民纪念馆坐落于万州区南滨路1561号,地处江南新区核心区域,与市民广场、三峡文化艺术中心共同构成城市文化中轴线。这一选址具有深刻的历史与空间逻辑:一方面,江南新区作为三峡移民安置的重要区域,承载着新旧城区的变迁记忆;面朝长江的区位设计,使建筑与江水形成对话,隐喻移民工程与自然生态的共生关系。

从交通可达性来看,纪念馆与城市主干道无缝衔接。游客可乘坐万州公交22路、28路、32路、38路等线路直达“市民广场站”,步行200米即可抵达。自驾游客可通过沪渝高速或渝万高铁(万州北站距此约15公里)便捷到达。近年来,随着郑渝高铁的开通,纪念馆成为串联三峡旅游与中原文化的重要枢纽,日均接待游客量增长35%以上。

二、建筑形态与空间叙事

纪念馆由知名建筑师崔恺设计,外观棱角分明,宛若长江边耸立的岩石,其刚毅的线条象征着三峡移民的坚韧品格。建筑面积达15062平方米的庞大体量中,7000平方米的展厅通过“岩石裂隙”般的光影设计,将自然光引入室内,形成明暗交织的叙事节奏。这种建筑语言不仅获得中国建筑设计金奖,更被《建筑学报》评价为“移民精神的物质化表达”。

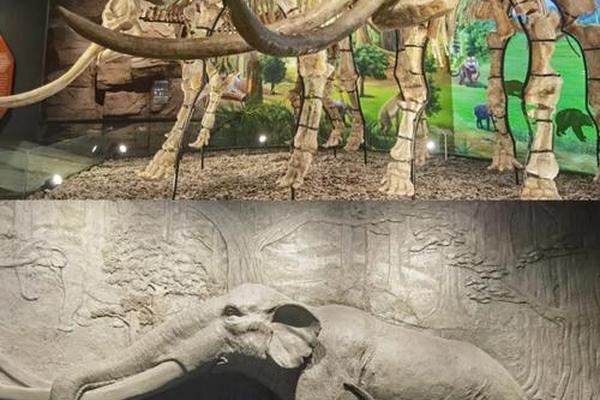

内部空间分为三大主题层:一层“万川汇流”展厅以万州7000年文明史为脉络,通过东汉灰陶庖厨俑、唐代青瓷武士俑等24000件文物,重构巴楚文化交融的时空场景;二层“伟大壮举”展厅以131万移民姓名墙、外迁船票实物、移民干部遗物等4806件展品,构建集体记忆的沉浸式场域;三层“生态永续”则通过数字沙盘与互动投影,展现库区环境保护的科技实践。建筑功能分区与叙事逻辑的高度统一,使参观者从历史纵深走向未来展望的路径清晰可感。

三、文化内核与社会价值

作为国家一级博物馆,纪念馆的核心使命在于保存移民文化基因。其镇馆之宝“徐继波外迁船票”记录着“三峡外迁移民第一人”的个体命运,而冯春阳烈士的工作笔记则铭刻着移民干部的奉献精神。这些展品通过“物—人—事”的三维叙事,将宏大历史微观化,实现了情感共鸣与价值传递的双重目标。

纪念馆的社会功能已超越传统博物馆范畴。2021年推出的《伟大壮举》巡展走进11个省市,受众超50万人次;2025年新增的VR沉浸展厅,通过《登月奇旅》《移民工程实录》等数字项目,使观众可“亲身参与”历史场景。这种“科技+文化”的模式,被文化和旅游部列为“红色基因库建设典范”。其作为全国中小学生研学基地,开发的《移民精神口述史》课程体系,已纳入重庆市思政教育必修模块。

四、区域联动与发展战略

在成渝双城经济圈建设背景下,纪念馆主动构建文化协同网络。2023年与成都永陵博物馆联合举办《椽檐陶韵——中国古代瓦当展》,首次展出川渝两地考古发掘的227件汉代至明清瓦当;2024年启动“万达开文博联盟”,推动三峡文物资源数字化共享。这种跨区域合作模式,为长江国家文化公园建设提供了实践样本。

未来发展规划中,纪念馆将以“文化+”战略深化文旅融合。计划依托天生城大遗址公园(2024年开放),打造移民文化生态走廊;通过“云上纪念馆”项目实现全球移民后裔的虚拟寻根。正如馆长岳宗英所言:“我们要让移民记忆从静态展示走向活态传承,从地域符号升华为民族精神坐标。”

重庆三峡移民纪念馆的地理坐标,既是空间意义上的文化地标,更是时间维度上的历史丰碑。从南滨路1561号的实体存在,到131万移民的精神象征,这座建筑以其独特的位置选择、建筑语言与社会功能,构建了理解三峡工程的多元视角。未来的研究可进一步探索移民文化数字化传播路径,或通过口述史比较研究揭示移民群体的代际记忆差异。当长江的波涛与纪念馆的岩石永恒对话,这段用生命书写的国家叙事,将在时空交织中持续焕发新的生命力。