一年有多少中国人移民美国

跨越太平洋的迁徙:中国移民美国的规模与生态图谱

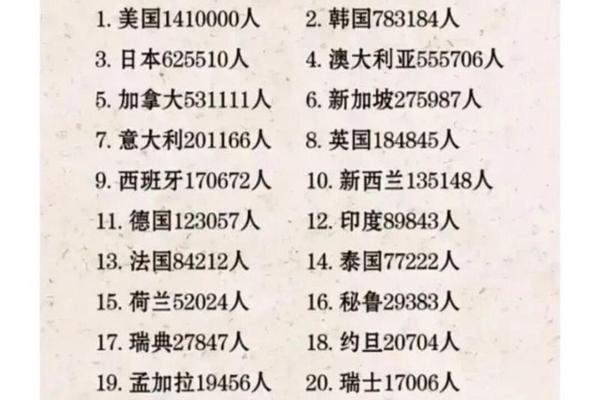

在全球化浪潮中,人口流动始终是观察国际关系与社会变迁的棱镜。根据美国国务院2025财年首月数据显示,仅2024年10月就有3376名中国大陆出生的申请人获得美国移民签证。若以此推算,2025年全年新移民数量或将突破4万人。这场跨越太平洋的迁徙背后,既是个人对"美国梦"的追寻,也是中美两国发展势能此消彼长的微观映射。

移民规模的多维透视

根据皮尤研究中心统计,截至2023年美国已聚集2800万中国移民,占全美总人口的8.5%。但年度新增移民规模始终存在数据迷雾:官方签证发放量显示2024年10月职业移民与亲属移民合计3467人,而民间机构估算近年实际年增量约7-8万人。这种差异源于移民路径的复杂性——除官方签证渠道外,还有留学生身份转换、非法滞留、跨境生育等隐形通道。

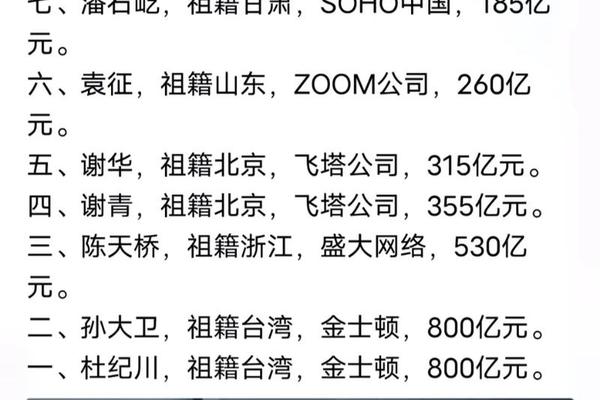

从历史维度观察,移民潮呈现明显波段特征。19世纪淘金热时期年均约3000人,1980年代改革开放后跃升至年均2.5万人,2010年后随着投资移民兴起突破5万人。当前移民群体呈现两极分化:约44%从事管理、科技等高知职业,23%集中于服务业与体力劳动领域,形成"智力精英"与"劳动大军"并存的生态。

地理分布的聚散逻辑

中国移民的足迹虽覆盖全美50州,但空间分布极不均衡。传统三大"桥头堡"——加州(95.7万)、纽约州(62.1万)、得克萨斯州(34.8万)集中了68%的华人群体。超大城市虹吸效应显著,旧金山中国移民占比达10.5%,纽约唐人街成为东方文化在西方社会的微缩盆景。

但近年来出现"去中心化"趋势,亚利桑那、内华达等州的中国移民增长率超60%。这种空间重构暗含经济逻辑:科技企业向"阳光地带"迁移催生就业机会,生活成本压力迫使新移民转向次级城市。正如夏洛特中餐馆主所述:"这里的竞争压力更小,创业成功率反而更高"。

经济贡献的双重面孔

中国移民以76%的劳动参与率远超美国平均水平,形成独特的经济动能。在科技创新领域,56.3%的外籍STEM博士来自中国,硅谷科技公司中华裔高管占比达19%。投资移民更带来真金白银——2024年10月EB-5签证发放940张,吸引约7.5亿美元资本注入。

但光鲜数据下暗藏阴影。23%移民从事低端服务业,时薪中位数仅12.3美元。教育背景与职业错位现象普遍,加州大学调研显示38%硕士学历移民从事与专业无关工作。这种"脑力流失"与"体力透支"的悖论,折射出移民群体内部的结构性矛盾。

政策牵引的移民潮汐

2025年美国移民政策出现关键转折:职业移民配额缩减至14万,但人才类通道持续放宽。EB-1A杰出人才移民通过率提升至68%,NIW国家利益豁免申请量同比增长23%。这种"掐尖"策略成效显著——2024年10月EB-1签证签发817张,占职业移民总量的39%。

政策波动直接影响移民流向。特朗普重启"大规模遣返"计划后,非法移民数量下降42%,但高技能移民申请量逆势增长17%。这种"政策筛网"效应,使得移民群体呈现"高端固化、低端退潮"的特征。投资移民领域,EB-5新政引发"抢跑"现象,区域中心项目占比达96%,暴露资本对政策的敏锐嗅觉。

社会争议的复杂光谱

移民潮引发的人才流失争议持续发酵。虽然80%留学生选择归国,但顶尖人才滞留率仍达34%。这种"智力逆差"在半导体、人工智能等领域尤为突出,美国国家科学基金会数据显示,华裔科学家承担了27%的关键技术研发。

文化认同困境同样尖锐。48%移民坦言面临语言障碍,32%遭遇职场歧视。代际差异加剧分裂:第一代移民坚守唐人街传统,第二代在"香蕉人"身份中挣扎,第三代则出现文化断层的"失根"现象。这种认同危机,正如社会学家项飚所言:"离散族群的灵魂永远在太平洋上空悬浮"。

未来展望与路径选择

面对移民洪流,中美两国需要构建新型互动范式。从人才循环角度看,中国可借鉴印度"海外公民卡"制度,建立柔性人才回流机制。美国则需完善移民融合政策,将加州大学开发的"文化适配指数"纳入移民评估体系。

对于个体选择,移民不应是非此即彼的单选题。随着"数字游民"兴起,35%新移民采用中美"双栖"模式。这种流动性的生存智慧,或许正是全球化时代的最优解——既保有文化根基,又实现价值拓展,在跨文化空间中寻找属于这个时代的"第三种可能"。